Il genio di Milano

Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento

Gallerie d’Italia – Milano

A cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti, Paola Zatti

Sino al 16 marzo 2025

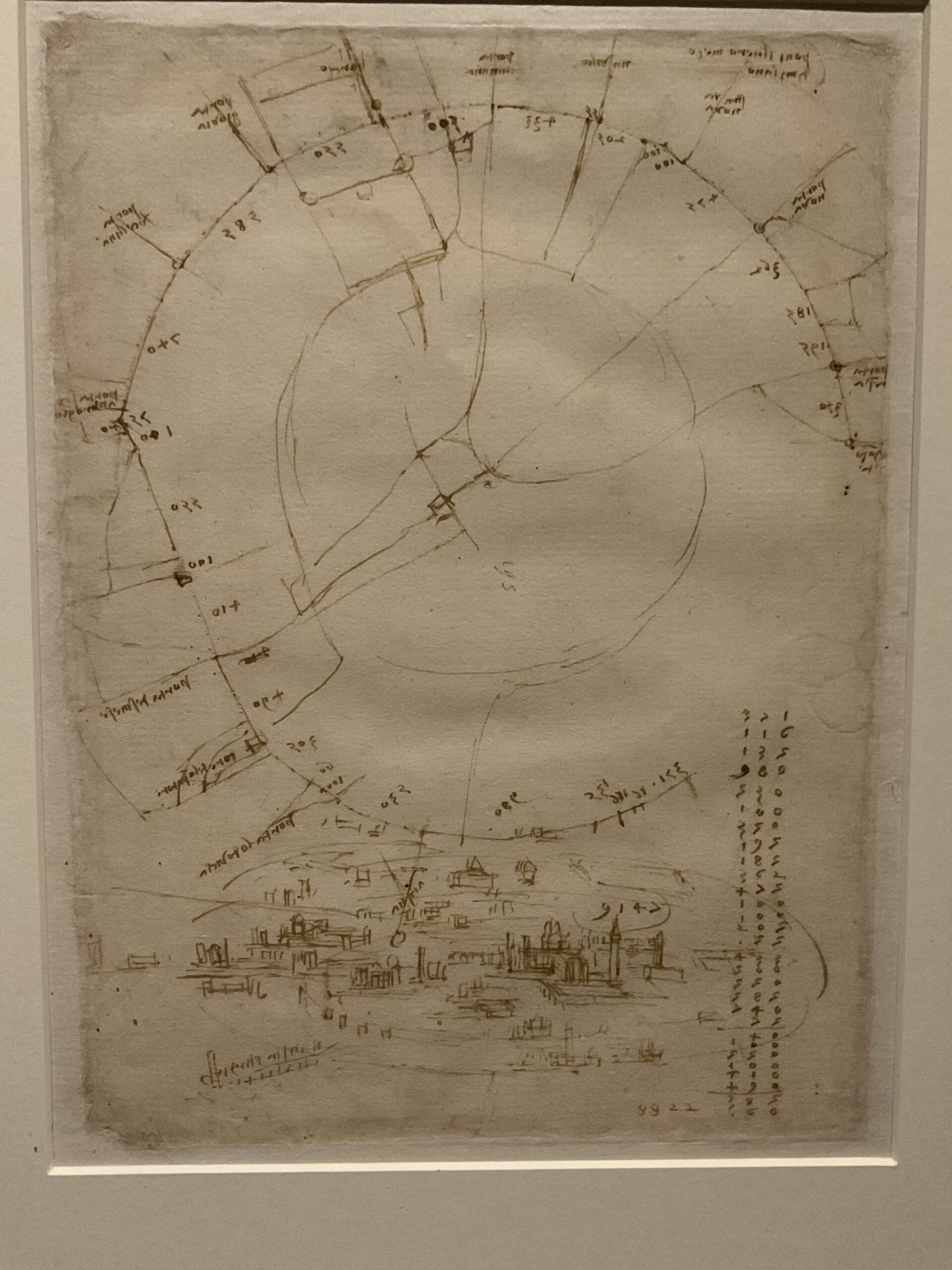

Nel suo celebre trattato in descrizione e lode di Milano e delle sue ‘meraviglie’, Bonvesin de la Riva (1250-1313) si sofferma anche sulla forma urbis: «Civitas ipsa orbicularis est ad circulli modum, cuius mìrabillis rotonditas perfectìonis eius est signum. La città ha forma circolare: la sua rotondità è simbolo della perfezione» (De magnalibus urbis Mediolani, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», Roma 1898, Cap. II, § IV, p. 68). Dopo più di due secoli da queste parole, uno degli ospiti più famosi della città, uno di quelli che vi lavorò e la amò molto, Leonardo da Vinci, disegnò nel 1510 circa una «Misurazione e veduta a volo d’uccello di Milano» nella quale la città è ancora oggi del tutto riconoscibile.

Da est a ovest dell’ellisse (quindi da sinistra a destra) Leonardo individua, tra le altre strutture, Porta Orientale, il Naviglio della Martesana, il Castello Sforzesco, Porta Ticinese, la Pusterla di sant’Ambrogio, Santa Maria delle Grazie. Di questi edifici e spazi disegna in basso alcuni schizzi. Tutto questo esiste ancora oggi e delimita il confine delle mura di Milano, quelle attraversate anche da Renzo Tramaglino (che proveniva da Porta Rensa / Porta Orientale) nel 1628.

Quando Leonardo soggiornò a Milano, il Duomo era in fase di costruzione (in parte lo è ancora). I lavori erano cominciati nel 1386. E da tale data inizia anche il percorso di questa mostra dentro l’instancabile cerchio della città lombarda. Milano infatti muta di continuo. Vi abito da più di quarant’anni e la città è molto diversa rispetto a quella che conobbi ancora prima, da bambino, negli anni Sessanta del Novecento. E tuttavia Milano rimane del tutto riconoscibile a se stessa e ai suoi abitanti. Si tratta di una manifestazione urbanistica della dinamica ontologica di identità e differenza che sostanzia ogni ente e ogni processo, anche le città europee.

Da questi inizi, documentati da alcune vetrate del Duomo, dalle pietre/statue conservate nel Museo della Fabbrica, il percorso conduce a metà Novecento, attraversando la città rinascimentale, della quale (non solo di Milano) Giorgio Simoncini scrive che «in rapporto alla identificazione città-casa, si assiste alla risoluzione della urbanistica all’interno dell’architettura, che sanziona la perdita di autonomia della urbanistica in quanto disciplina» (Città e società nel Rinascimento, Einaudi 1974, vol. I, p. 196).

A questa perdita di autonomia dell’urbanistica è parallela la perdita delle libertà comunali caratteristiche del Medioevo e la centralizzazione dell’autorità in mano al principe, che nel caso di Milano sono gli Sforza. Leonardo promise a Ludovico il Moro di dare a Milano la duplice identità di una città militare e di una città ideale. In una lettera al Duca si presentò prima di tutto come ingegnere militare (quale in effetti era) evidenziando la sua capacità di progettare e costruire armi di qualunque genere, scrivendo che «occurrendo di bisogno farò bombarde, mortari et passavolant di bellissime e utile forme, fori del comune uso» (da un pannello presente in mostra).

La Milano del Seicento è ben sintetizzata nella figura del cardinale Federico Borromeo (figura anch’essa manzoniana) della quale si può ammirare un calmo e potente ritratto di un anonimo pittore lombardo del XVII secolo.

La Milano del Seicento è ben sintetizzata nella figura del cardinale Federico Borromeo (figura anch’essa manzoniana) della quale si può ammirare un calmo e potente ritratto di un anonimo pittore lombardo del XVII secolo.

Degli stessi anni (1600-1610 ca.) è una intensa e piacevole Natura morta con uva bianca e nera di Carlo Antonio Procaccini.

Dal Settecento al Neoclassicismo Milano diventa una delle capitali dell’arte, della cultura, dell’illuminismo europeo. Bonaparte aveva immaginato di trasformarne il centro spostandolo verso la Piazza d’Armi, vale a dire il Castello Sforzesco, intorno al quale costruire il Foro ancora oggi dedicato al suo nome. Il Prospetto generale disegnato da Giovanni Antonio Antolini nel 1801 è una testimonianza efficace della grandiosità e bellezza di questo irrealizzato progetto.

Tra Otto e Novecento la città diventa industriale e si pone ancora una volta al centro degli scambi, dei trasporti, dell’arte. Ben lo documenta il dipinto dedicato da Angelo Morbelli alla Stazione Centrale di Milano nel 1889 (lo si vede nell’immagine di apertura)

Dipingere o scolpire e diventare abitanti di Milano furono la stessa cosa. Tra i molti artisti del Novecento che divennero milanesi (nomi e correnti si trovano nella pagina di presentazione del sito della mostra: Previati, Segantini, Fontana e molti altri), uno dei più profondi e Mario Sironi, che descrisse la città-lavoro, la città-fabbrica, la città-periferia ma in una prospettiva mai sociologica, piuttosto mitologica. Lo si vede bene nella Composizione (I costruttori) del 1929, un dipinto che è del Novecento ma potrebbe essere ed è arcaico.

Milano è un incessante dinamismo che rimane, un divenire che sta. E in questo è la città d’Italia dove si vive meglio. Tra i molti rischi che la sovrastano, uno può ben essere collegato alla mostra. La ricchezza, la varietà, la dimensione simbolica e insieme storica delle opere esposte hanno bisogno, per essere comprese, di una identità europea, di essere stati educati alle idee, alle forme, alla pluralità, al conflitto, al πόλεμος/differenza che l’Europa è.

E invece da almeno 15-20 anni la città si riempie di persone che non potrebbero mai capire una mostra come questa. Chi utilizza i mezzi pubblici, e non gli amministratori e i privilegiati che si muovono sempre e solo con le loro auto private o istituzionali, sente le loro parlate, osserva il loro atteggiarsi, capisce che questi immigrati non saranno mai milanesi. Sono degli stranieri a Milano e all’Europa, i quali nulla possono condividere della storia della città, del mos del nostro continente. Anche io sono un immigrato ma lo sono avendo sin dall’inizio in comune con questo luogo la lingua e l’identità europea. Nel caso dei migranti dall’Africa e dall’Asia la differenza rende impossibile l’identità. La dinamica si rompe e temo che le sue schegge colpiranno gli europei e deturperanno lo spazio della magna urbs.