La metafisica come antropodecentrismo

in Mechane. Rivista di filosofia e antropologia della tecnica

n. 3/2022

pagine 45-57

Indice

-Martin Heidegger e Eugenio Mazzarella

-Il campo metafisico

-Il campo anarchico-ermeneutico: Schürmann

-Metafisica e antropodecentrismo

Abstract

The essay tries to grasp starting from Heidegger and beyond Heidegger, from Mazzarella and beyond Mazzarella, the anthropodecentric structure that constitutes the real reason for the fecundity and necessity of metaphysics. Human meaning, its history and its future are inseparable from the atomic, molecular, thermodynamic story of the cosmos. Metaphysics, πρώτη φιλοσοφία, is also this attempt to observe and understand the world from the point of view of matter, of the whole, of the Φύσις.

======

Aggiungo qualche altra parola al contenuto sempre necessariamente stringato dell’abstract.

Mia convinzione è che la struttura antropodecentrica costituisca la vera ragione di fecondità e necessità della metafisica. Ho cercato in questo testo di confrontarmi sia con Mazzarella sia con la lettura anarchica e antimetafisica che Reiner Schürmann ha dato del cammino heideggeriano.

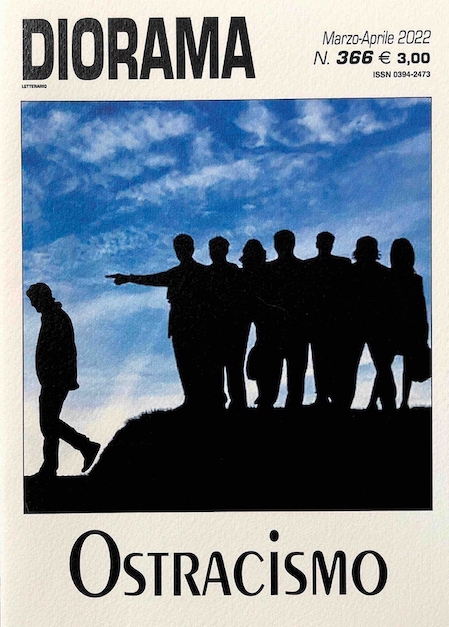

Metafisico è infatti lo sguardo antropodecentrico, così diverso dalla centralità dell’umano e della soggettività che caratterizza invece il pensiero cristiano, cartesiano e moderno. Pensare la nostra specie come senso, centro e vertice significa concepire ancora una volta l’umano come un impero dentro l’impero, errore dal quale Spinoza ci ha messo in guardia con grande chiarezza. L’obiettivo è invece la delineazione di un campo metafisico nel quale l’umano è soltanto una parte trascurabile dell’intero, del cosmo, dell’essere.

Il saggio parte dalla centralità della relazione essere/esserci che Eugenio Mazzarella ha sempre posto alla base del cammino di pensiero di Heidegger. La salvaguardia di un elemento è condizione per la salvezza dell’altro, tanto che l’essenza umana è individuata nella costante apertura all’essere, che significa anche e immediatamente riconoscimento ‘greco’ dei limiti dell’umano, della finitudine, dell’inoltrepassabile che è il morire come destino e sostanza di tutto ciò che è vivo.

È qui che affonda la questione della tecnica, al di là di eventi storici, prospettive epistemologiche, inquietudini politiche. Affonda nei limiti umani e nel loro impossibile e quindi autodistruttivo superamento. A salvare l’οἶκος e a garantire dentro di esso l’umano è necessaria la rimemorazione di una finitudine biologica che è figura della colpa ontologica insita nell’esserci, come la filosofia sa da Anassimandro a Heidegger. I grandi temi gnostici della colpa e della pena sono stati affrontati tematicamente da Mazzarella solo nelle opere più recenti ma la loro genesi sta nel gioco di finitudine e ὕβρις che l’umano è da sempre.

Antiumanista come antiumaniste sono le filosofie di Marx e di Nietzsche, il pensiero di Heidegger è disvelatore dei limiti intrinseci a ogni prospettiva e progetto umanistici mediante il pieno riconoscimento di una differenza ‘ontologica’ proprio nel senso della differenza che sta a fondamento dell’essere. L’umano è sempre la situazione che lo precede, nella quale è comparso e in cui rimane gettato per l’intera sostanza dei suoi giorni; l’umano è dunque sempre una ben precisa possibilità che compare, accade e agisce dentro i bastioni del tempo storico che gli è stato destinato dall’eventuarsi della realtà. Il venire alla presenza non è niente di soggettivo e coscienzialistico, non ha a che fare con qualche volontà e proponimento, non è nulla di umanistico e nemmeno di antropologico.

Il punto chiave è che a essere finita non è soltanto l’umana esistenza, il Dasein, ma è «l’essere stesso in quanto tempo» (Sein und Zeit, § 47), l’essere come di-venire alla presenza per poi tornare nell’assenza. L’essere in quanto dissoluzione e processo.

Cerco insomma di leggere l’ontologia, anche quella heideggeriana, in profonda relazione con la cosmologia e la termodinamica.