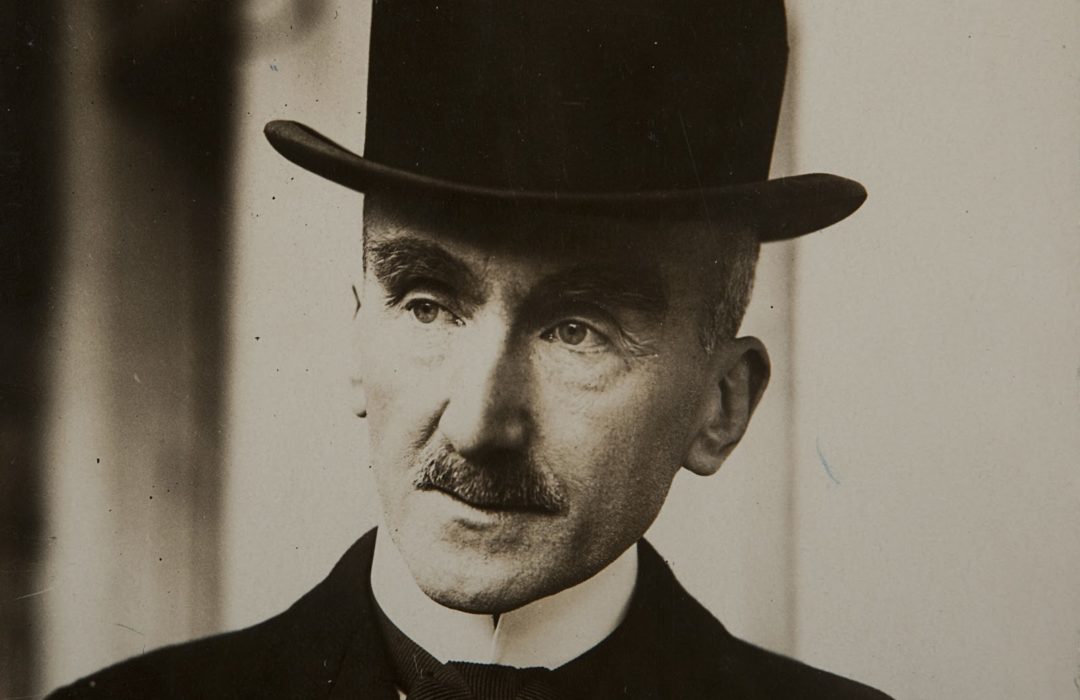

Henri Bergson

Storia della memoria e storia della metafisica

(Histoire des théories de la mémoire, 2001 – Lezioni al Collège de France del 1904)

A cura di Rocco Ronchi e Federico Leoni

Traduzione di Federico Leoni

Edizioni ETS, 2007

Pagine 149

Molteplice è per sua natura la metafisica perché molteplice è la realtà che essa cerca di descrivere. Metafisica è stata ed è anche una rimozione dell’immanenza, del tempo, della durata, della differenza. Essa è stata ed è anche il perdente dualismo che a partire da Cartesio separa una struttura interiore e inestesa dalla materia oggettiva e corporea, separa il mondo delle certezze matematiche dall’inquieta mobilità della vita.

Ma questa è la metafisica cartesiana che sta al fondo della scienza moderna, non è l’intera metafisica.

Descartes ha infatti collocato nel mondo delle relazioni matematiche ciò che la metafisica greca poneva nel luogo della trascendenza. Tanto da produrre «una metafisica interamente nuova. Non c’è più bisogno di abbandonare il mondo delle cose sensibili per trovare il mondo della scienza, si può restare in quel mondo a condizione di considerare non più le cose, ma i rapporti, le relazioni. È questo il motivo per cui la scienza degli antichi trascende il mondo sensibile, assume il mondo sensibile solo in forma idealizzata, mentre la scienza moderna è immanente al mondo sensibile, ha per oggetto il mondo sensibile stesso» (p. 96).

La continuità e la coerenza tra l’interiorità che pensa e l’esteriorità che si muove nello spazio sono diventate un problema -di fatto insolubile se non con il ridurre l’una dimensione all’altra- soltanto a partire dalla ferita cartesiana all’intero. La quale produce molti effetti di finzione, come quelli che generano la pretesa di vedere la mente al lavoro. Le parole con le quali Bergson disvela questa finzione sono state e continuano a essere confermate dalle tecnologie di Brain imaging, la cui modalità di analisi e lettura delle attività cerebrali è in realtà soltanto indiretta e statistica. Era quindi vero un secolo fa ed è vero nel presente il fatto che «non abbiamo mai potuto vedere il cervello al lavoro, non abbiamo a tutt’oggi un’idea del meccanismo dell’azione cerebrale. Che il cervello sia al lavoro allorché noi abbiamo coscienza di un ricordo, è incontestabile; che il cervello giochi un qualche ruolo nell’operazione della memoria, è certo. […] Tutto questo è sicuro, ma di che natura è l’intervento del cervello che così viene indicato? In che cosa consiste? Che cosa accade, in altri termini, quando qualcuno di noi ricorda qualcosa? Non abbiamo fatto molti progressi, su questo punto, rispetto ai tempi di Descartes o di Aristotele. Non abbiamo alcuna idea, o abbiamo soltanto una vaga idea, di questo meccanismo cerebrale. Ci limitiamo, come sempre ci si è limitati, a formulare ipotesi» (105-106).

Paradossale, ma anche significativo di una perdita di coraggio della filosofia, è inoltre il fatto che gli scienziati sono in genere consapevoli delle modalità e dei limiti delle loro ricerche e delle metodologie sulle quali si fondano, gli scienziati «si rendono ben conto che si tratta di una prospettiva soltanto provvisoria», mentre un numero sempre troppo alto di filosofi «ritrovando il meccanicismo tradotto in termini scientifici, immaginano che si tratti di scienza pura e semplice, di dati tratti dall’osservazione, di dati empirici. In realtà non fanno che ritrovare, loro che sono dei metafisici, la metafisica stessa, rinviata ai loro occhi come attraverso uno specchio; uno specchio non sempre perfettamente fedele, uno specchio che talvolta deforma le teorie» (147). Anche questo accade oggi come accadeva nel 1904.

Le lezioni tenute da Bergson al Collège de France a inizio Novecento offrono dunque elementi metodologici e teoretici di grande rilevanza, come la consapevolezza che per tutti i Greci il σωμα è qualcosa di molto meno materiale e la ψυχή qualcosa di assai meno spirituale di quanto riteniamo noi oggi. Sta qui un elemento particolarmente originale e fecondo, capace di comprendere e mostrare che per Aristotele e Platone «la materia appare come il puro indeterminato, la pura negazione, ogni oggetto materiale è forma, forma cui si aggiunge qualcosa come una negazione, qualcosa che non comporta definizione, che si sottrae a qualsiasi definizione, che non ha alcun carattere logico o intellegibile; il che significa che ciò che vi è di essenziale negli oggetti, la loro essenza è qualcosa di immateriale. Ma a sua volta l’anima, dicevamo, è, in Aristotele, e negli antichi, qualcosa di meno puramente spirituale di quanto intendiamo noi moderni, dato che per loro l’anima è distinta dall’intelligenza, dato che per loro l’anima è entelechia del corpo organizzato, cioè formula delle funzioni del corpo, totalità delle funzioni che un corpo organizzato è in grado di compiere» (85).

Per i Greci il corpomente è appunto tale, non una struttura materica alla quale si aggiunge la coscienza a destarla -come fece Pigmalione con Galatea-, non un corpo e un’anima separati bensì un’unità articolata e complessa, costituita di materia protoplasmatica, consapevolezza che la materia ha di esserci, immersione di tale materia in un mondo fatto di relazioni, alterità, differenze.