Tenet

di Christopher Nolan

USA, 2020

Con: John David Washington (Il Protagonista), Elizabeth Debicki (Kat), Kenneth Branagh (Andrei Sator), Robert Pattinson (Neil), Dimple Kapadia (Priya)

Trailer del film

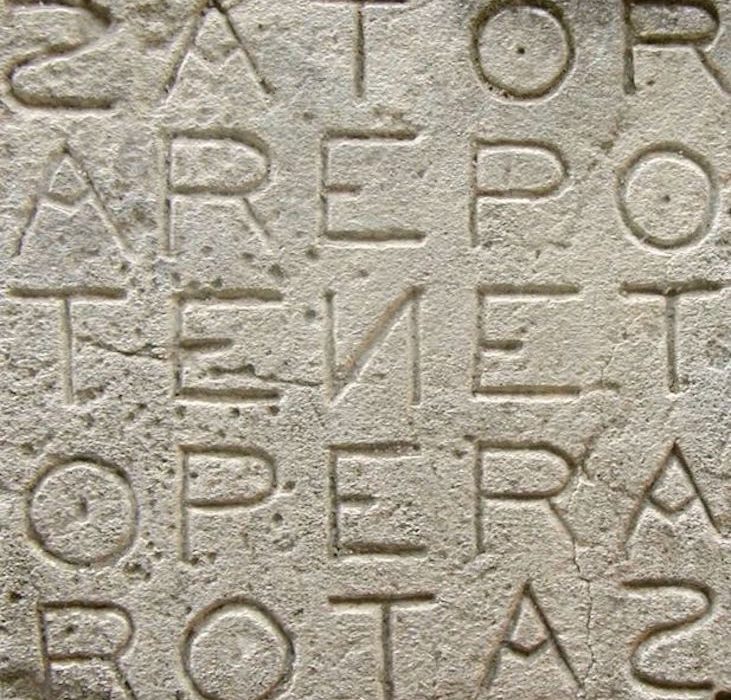

Un palindromo è il titolo di questo film, vale a dire una parola che può essere letta in entrambe le direzioni. In questo caso è la parola che sta al centro di un’espressione anch’essa palindroma: «Sator Arepo Tenet Opera Rotas». Frase che compone un ‘quadrato magico’ le cui parole possono essere lette non soltanto da destra/sinistra e sinistra/destra ma anche dall’alto in basso e dal basso in alto. Il significato di questa frase è oscuro ma è chiaro che essa è in ogni caso emblema della reversibilità, del poter tornare di tutte le parole e le cose in un ordine esattamente inverso rispetto a quello nel quale si sono presentate.

Se del Protagonista del film si sa soltanto quello che fa e mentre lo fa, Sator è il nome del nemico contro il quale lotta. Un nome che in latino significa colui che semina, coltiva e recide, probabilmente Saturno, Κρόνος, il Tempo. Arepo è nel film il nome di un mercante d’arte che produce dei falsi di Goya ed è un hàpax, una parola presente soltanto nel Quadrato, forse da ἅρπη, vale a dire la roncola, la falce del contadino, del Tempo. Tenet è il verbo –‘guida’, ‘conduce’–. Opera è probabilmente espressione avverbiale –‘con cura’–. Rotas, le ruote, il carro, gli eventi, l’accadere. Le parole possono essere lette in altri modi e ordini, a indicare altri significati. Ma il senso forse più compiuto (e interessante) è qualcosa come ‘il tempo con la sua falce guida in modo necessario gli eventi’.

Ciò che conta, nel film come nel Quadrato, è la reversibilità. Tenet è qui una parola d’ordine «che apre molte porte, alcune delle quali sbagliate», della quale il Protagonista scopre a poco a poco significato e potere durante la sua lotta ‘all’ultimo secondo’ con Sator. La guerra che il film narra non riguarda il controllo di uno spazio ma il dominio del tempo. Nel nostro mondo si sono introdotti infatti ‘oggetti invertiti’, che capovolgono il Secondo principio della termodinamica e fanno sì, ad esempio, che i proiettili non vadano dalla pistola al bersaglio ma dal bersaglio alla pistola. Nel contatto tra enti ed eventi che vanno dal presente al futuro e quelli che accadono dal futuro al presente succede naturalmente di tutto. L’inversione è stata scoperta/voluta in un futuro indeterminato, dal quale gli umani futuri intendono influenzare il passato allo scopo di…Questo, naturalmente, non lo posso dire ma posso aggiungere che l’intero film è un’illustrazione di ciò che in fisica e metafisica si chiama ‘il paradosso del nonno’ e che è ben presente anche in un film del tutto diverso come Ritorno al futuro: se i viaggi nel tempo fossero davvero possibili, che cosa accadrebbe se una persona uccidesse il proprio nonno? Come potrebbe questa persona esistere se il nonno viene ucciso prima di generare il padre di colui che lo uccide?

Una risposta a questo paradosso non esiste, nonostante molte siano state tentate (alcune delle quali sono discusse in I viaggi nel tempo. Una guida filosofica di Giuliano Torrengo) e tutto il film è una prova, probabilmente involontaria, della irreversibilità assoluta del divenire. Gli eventi che in Tenet accadono sono infatti talmente assurdi -nonostante il talento che ha Nolan nel cercare di renderli in qualche modo plausibili- che dalla sua visione si può trarre una conclusione tanto semplice quanto fondamentale: se il tempo fosse reversibile le conseguenze sarebbero così insensate, bizzarre, irrazionali e aberranti da rendere impossibile l’esistenza delle cose; dato che invece noi e tutto il resto esistiamo, questo conferma l’irreversibilità del tempo e la verità del Secondo principio della termodinamica.

Nessuna paura comunque: Tenet non è un film noioso o cerebrale. Qui ho solo cercato di esplicitare (pur se sinteticamente) i fondamenti e le intenzioni filosofiche del film, che sono profonde, che lo rendono un’opera molto significativa e che confermano gli interessi metafisici di Nolan, ben chiari già da Memento [2000], passando per Insomnia [2002], The Prestige [2006], Inception [2010], Interstellar [2014], Dunkirk [2017]. Alcuni di questi film non sono all’altezza dell’ambizione. Tenet è invece un’opera di grande coinvolgimento, capace di coniugare la complessità filosofica con il puro spettacolo. E lo fa con lo strumento proprio del cinema, il Montaggio. Che in Tenet è (quasi) tutto, visto che è la teoria e tecnica del montaggio a rendere possibile la concepibilità stessa e la realizzabilità pratica di un film nel quale gli eventi accadono spesso in modo invertito, dal futuro al presente, dall’effetto alla causa, dal poi al prima.

La coppia filosofia/intrattenimento è molto difficile da incarnare e il Maestro di quest’arte è naturalmente Kubrick. Nolan pende sempre verso lo spettacolo ma qui perviene alla sostanza stessa del mondo, al Destino: «Sator Arepo Tenet Opera Rotas».