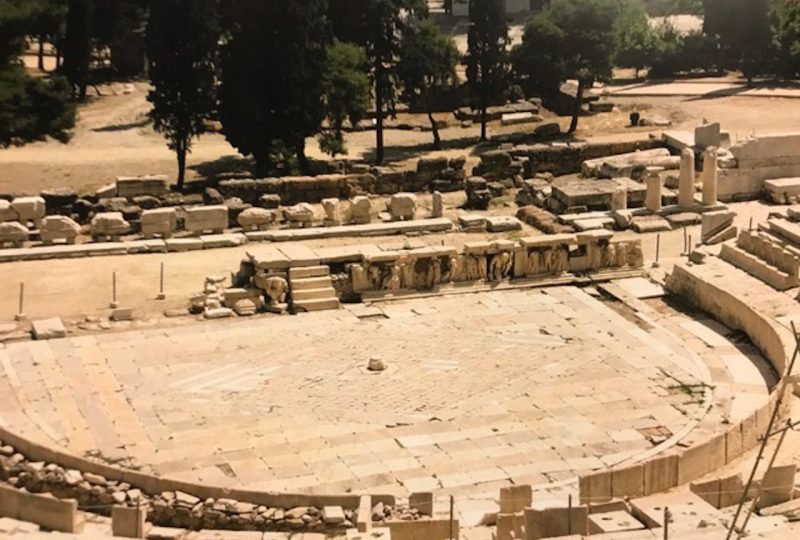

Teatro Greco – Siracusa

Prometeo incatenato

di Eschilo

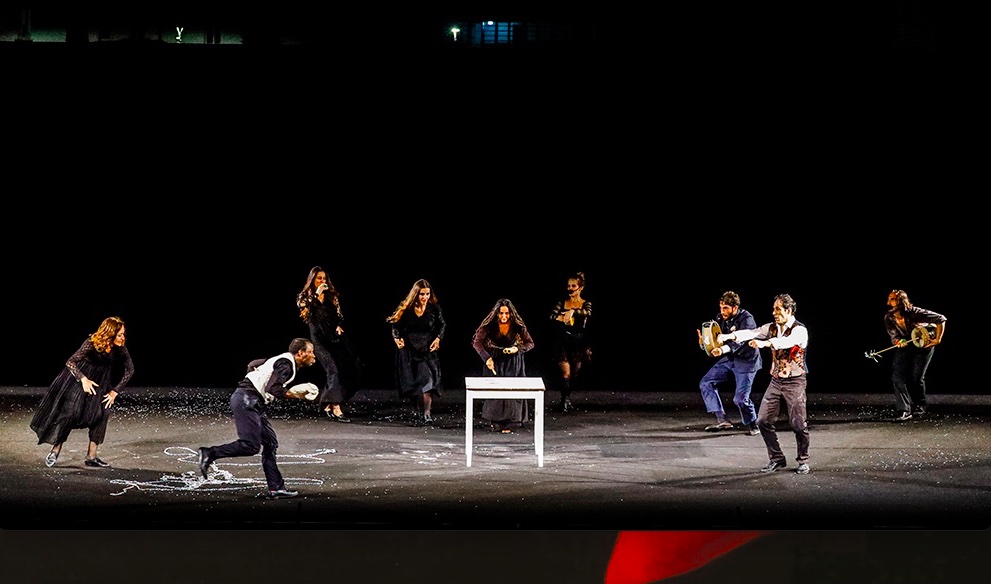

Traduzione di Roberto Vecchioni

Scene di Federica Parolini

Costumi di Silvia Aymonino

Con: Alessandro Albertin (Prometeo), Deniz Ozdogan (Io), Michele Cipriani (Efesto), Davide Paganini (Kratos), Silvia Valenti (Bia), Alfonso Veneroso (Oceano), Pasquale De Filippo (Ermes)

Regia di Leo Muscato

Sino al 4 giugno 2023

Un solo umano appare in questa tragedia. Una donna, una ragazza che però umana non è più. È stata infatti trasformata in vacca dalla gelosia di Era ed è costretta a vagare tra l’Europa e l’Asia, sospinta da un tafano che non le dà pace e sorvegliata da Argo, bovaro dai cento occhi. Vittima dunque dell’amore di Zeus, che distrugge i mortali (anche Semele, madre di Dioniso, ne è stata vittima). Ma gli umani stanno dappertutto, di loro si parla senza posa, sono una delle ragioni dell’inchiodatura del Titano alle montagne della Scizia. Anche gli umani sono infatti vittima di un dio, vittima dell’amore per loro, della filantropia, di Prometeo, senza i cui doni si sarebbero estinti: il fuoco, l’energia, la mente, la tecnica. E soprattutto il dono del futuro che si dischiude dall’ignorare la data della propria morte. Senza tutto questo, senza Prometeo, gli umani sarebbero finiti nella pace dei Trausi, sarebbero scomparsi. E invece gli ἐφήμεροι, efficacemente tradotto con «creature dalla breve luce» (vv. 83, 253, 547 e 945), sono ancora qui, a transitare effimeri nel fiume del tempo che siamo.

Giustamente dunque Zeus ha punito il Titano, al quale tuttavia deve molto della vittoria sua e degli altri dèi contro le antiche divinità della terra, del cosmo, della morte e del tempo. Prometeo viene punito senza possibilità che egli muoia; a lui, infatti, questo dono è precluso: «ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον: αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή; perché a me dal destino non è dato di morire: perché, è vero, la morte è la fine di tutte le pene» (vv. 753-754; trad. di M. Centanni).

E invece Prometeo deve stare inchiodato lì, nelle lande più desolate del mondo, restituite sulla scena nella forma di un’archeologia industriale che produce soltanto ruggine, fuochi e stridore. Qui lo raggiungono le figlie di Oceano e Oceano stesso, tutti affranti per quanto al Titano sta accadendo.

Qui lo raggiunge Io, alla quale Prometeo predice il futuro di gloria, nonostante la penombra del male che dovrà ancora attraversare; qui lo raggiunge Ermes, che gli ordina in nome di Zeus di chiarire le inquietanti profezie dal Titano enunciate contro il dio. Ma Prometeo respinge sarcastico questa richiesta e il fuoco della Terra lo inghiotte, senza poterlo comunque distruggere.

Così si conclude Προμηθεὺς δεσμώτης; il Titano sarà poi liberato arrivando a un accordo con Zeus. Ma la sua abilità, per quanto immensa, pari a quella del sovrano del cielo, è anch’essa secondaria, è una «τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσθενεστέρα μακρῷι; un’arte di gran lunga meno potente della necessità» (v. 514); Necessità, Ἀνάγκη, è la vera signora, padrona e destino di tutto. I mortali, poi, come tutti i βίοι, come tutti i viventi, sono davvero il limite dell’essere, il confine del niente, una goccia del tempo, un riflesso di luce, il luogo dove la materia, gli atomi, le molecole, trovano velocemente la propria dissipatio, la μεταβολή, la trasformazione incessante nell’alterità della morte per tornare al carbonio primordiale, al residuo delle stelle dalla cui potenza anche i viventi sono stati generati.

Alla pretesa di Zeus di dominare l’intero, alla pretesa di Prometeo di salvare gli ἄνθρωποι, risponde con il suo fragoroso silenzio la ὕλη, la Materia, che del Tempo è l’altro nome. Prima degli ἐφήμεροι stanno le potenze gorgoglianti e senza fine, le «Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽Ἐρινύες; le Moire dai tre volti e le Erinni, demoni della Memoria» (v. 516) e le «Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι / τρεῖς κυκνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημέναι, / μονόδοντες, ἃς οὔθ᾽ ἥλιος προσδέρκεται / ἀκτῖσιν οὔθ᾽ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ; Forcidi, le tre vecchissime fanciulle dall’aspetto di cigno, che hanno un occhio solo fra tutte e un dente per una; mai si espongono ai raggi del sole, mai alla luce della luna notturna» (vv. 794-797).

Eschilo è questo accenno all’indicibile, all’incomprensibile, all’unione di tenebra e luce, alla potenza che era, che è e che sarà. Eschilo è il fondamento.

[Le immagini sono di Davide Amato e Sarah Dierna]