La potenza della terra generatrice di mali emerge e gorgoglia in queste due donne, in Fedra, in Medea. Non perché «dux malorum femina» (il primo dei mali è la donna, Phaedra1 v. 559) e nulla può opporsi alla volontà femminile che si scontra col limite, nulla resiste alla «feminae nequitia» (perfidia di una donna, Medea 267), ma perché nella loro persona, nell’individualità, nell’identità stessa che le costituisce, esse sono intrise di passione e di ira, di vendetta e di pianto, di impotenza -«sed mei non sum potens» (non so più dominarmi, Phaedra 699)- e di immenso furore. Di sé Medea dice infatti: «Medea superest, hic mare et terras vides / ferumque et ignes et deos et fulmina» (Resta Medea: in lei c’è mare e cielo, e ferro e fuoco, i fulmini e gli dei, 166-167).

Medea invoca «noctis aeterne chaos» (il caos della notte eterna, 9), chiama a raccolta le Erinni, l’oscuro, ogni cupezza ontologica, ogni aspetto tremendo del mondo, perché il limite dell’odio è lo stesso dell’amore: non c’è. E poiché «Amor timere neminem verus potest» (il vero amore non teme nessuno, Medea 416), Medea aggredisce gli dèi, fa crollare dentro sé e nel mondo ogni struttura morale, ogni legame, ogni pietà, ogni λόγος. In lei si inverte la passione di Giulietta -per la quale l’amore era nato dall’odio (Shakespeare, Romeo and Juliet, atto I, scena V)- e l’odio nasce dall’amore tradito. Può quindi alle fine dire a se stessa, trionfante, «Medea nunc sum; crevit ingenium malis» (Ora sono Medea, il mio io è maturato nel male, 910), lei, che il Coro aveva già definito «maiusque mari malum» (male peggiore del mare, 362).

Non a caso il mare. La fine di Giàsone, infatti, insieme a quella della nuova sposa, dei figli, dell’intera città, è il compimento della vendetta che Poseidone e gli altri dèi hanno stabilito nei confronti di chi aveva -con Argo, la prima nave- osato solcare il mare, violare la sacralità delle acque: «Iam satis, divi, mare vindicastis» (avete già abbastanza vendicato il mare, o dei, 668).

E che male, invece, aveva compiuto Fedra? Non lei lo aveva commesso ma Ippolito, sprezzante nei confronti delle donne che odia e soprattutto di Afrodite, dei suoi doni, della sua potenza. E la dea lo colpisce. Lo fa, spietata, attraverso l’amore di una donna che è la moglie di suo padre. «Quid ratio possit? Vicit ac regnat furor / potensque tota mente dominatur deus» (Che può la ragione? La passione ha vinto e mi domina, un dio possente è padrone di tutto il mio essere, 184-185), esclama Fedra, esposta come un fuscello alla più vorticosa delle tempeste. Vorrebbe, certo, resistere. È ben consapevole dell’enormità che la travolge, il desiderio verso un ragazzo generato dal proprio compagno, ma ammette l’inevitabile: «Hoc quod volo [me nolle]» (Io non voglio ciò che voglio, 604).

Incredulo, sconvolto, anch’egli furente, Ippolito grida a Fedra che è lei la peggiore delle donne mai nate, peggiore persino di Medea, la maga, la barbara. La colpa di Fedra è la stessa di ogni umano che ami: amare. «Quisquis in primo obsitit / pepulitque amorem, tutus ac victor fuit; / qui blandiendo dulce nutrivit malum, / sero recusat ferre quod subiit iugum» (Chi resiste in principio all’amore, ha salvezza e vittoria; chi alimenta e blandisce il dolce male, non fa più in tempo a liberarsi dal giogo, Phaedra 132-135).

Ma c’è una colpa ancora più profonda di tutte quelle che attraversano Medea, che schiantano Fedra. La colpa non morale né psichica ma ontologica di esserci, l’evento primordiale che per Anassimandro tutti scontiamo: l’essere nati. «Quod sit luendum morte delictum indica / Quod vivo» (Dì almeno che peccato devi espiare con la morte / L’essere viva, Phaedra 878-879).

Il disincanto totale di Seneca gli fa dire tramite il Coro che «Res humanas ordine nullo / Fortuna regit sparsitque manu / munera caeca, peiora fovens» (Le cose umane sono in balìa del Caso, che sparge i suoi doni con mano cieca, favorendo i peggiori, Phaedra 978-980). E così un’intera città, Corinto, va nelle fiamme per mano di Medea. Una donna semplicemente innamorata, Fedra, causa la morte dell’oggetto amoroso. Un uomo da poco scampato alle potenze di Ade e tornato ad Atene, Téseo, è costretto a elevare roghi funebri per il figlio squartato dalla sua stessa vendetta, frutto dell’inganno di lei. E questo figlio, Ippolito, muore in un modo davvero orribile.

«Peritque multo vulnere infelix decor» (Per tante piaghe se ne va la sua funesta bellezza, 1096). Per tante ferite se ne va il desiderio umano di essere amati.

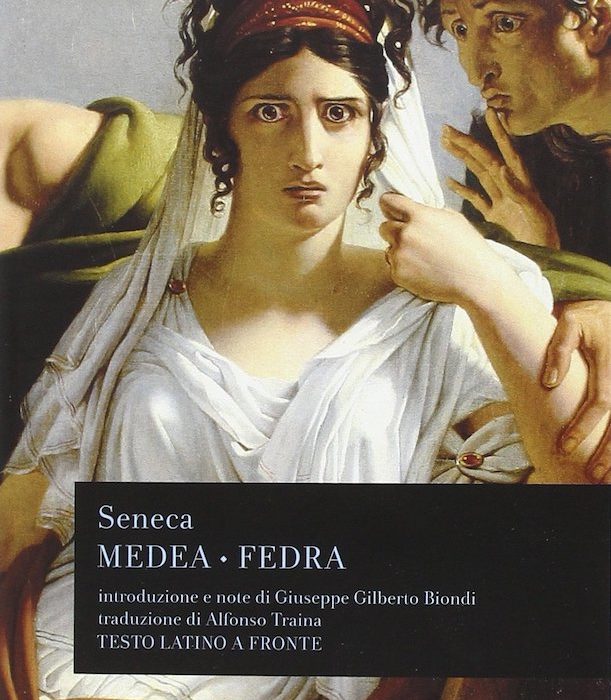

1. Seneca, Medea – Fedra, introduzione e note di Giuseppe Gilberto Biondi, traduzione di Alfonso Traina, Rizzoli 2016.