di Lars Von Trier

Con: Kirsten Dunst (Justine), Charlotte Gainsbourg (Claire), Kiefer Sutherland (John), Charlotte Rampling (Gaby), Alexander Skarsgård (Michael), Stellan Skarsgård (Jack), John Hurt (Dexter)

Danimarca, Svezia, Francia, Germania 2011

Trailer del film

La Melencolia I di Albrecht Dürer è una figura circondata dagli strumenti e dai segni della conoscenza e tuttavia intensamente perduta nella contemplazione di un doloroso pensiero. «C’è falsità nel nostro sapere, e l’oscurità è così saldamente radicata in noi che perfino il nostro cercare a tentoni fallisce» scrisse Dürer1 nella lucida e disincantata consapevolezza che la nostra ignoranza delle cose rimane, per quanto si estenda la nostra conoscenza, inoltrepassabile. Ignoranza del senso delle cose e anche, con più modestia, del destino del nostro pianeta. Al quale sempre più si sta avvicinando un corpo celeste molto più grande, il suo nome è Melancholia, pronto ad assorbire dentro la propria energia tutto ciò che la Terra è stata.

La Melencolia I di Albrecht Dürer è una figura circondata dagli strumenti e dai segni della conoscenza e tuttavia intensamente perduta nella contemplazione di un doloroso pensiero. «C’è falsità nel nostro sapere, e l’oscurità è così saldamente radicata in noi che perfino il nostro cercare a tentoni fallisce» scrisse Dürer1 nella lucida e disincantata consapevolezza che la nostra ignoranza delle cose rimane, per quanto si estenda la nostra conoscenza, inoltrepassabile. Ignoranza del senso delle cose e anche, con più modestia, del destino del nostro pianeta. Al quale sempre più si sta avvicinando un corpo celeste molto più grande, il suo nome è Melancholia, pronto ad assorbire dentro la propria energia tutto ciò che la Terra è stata.

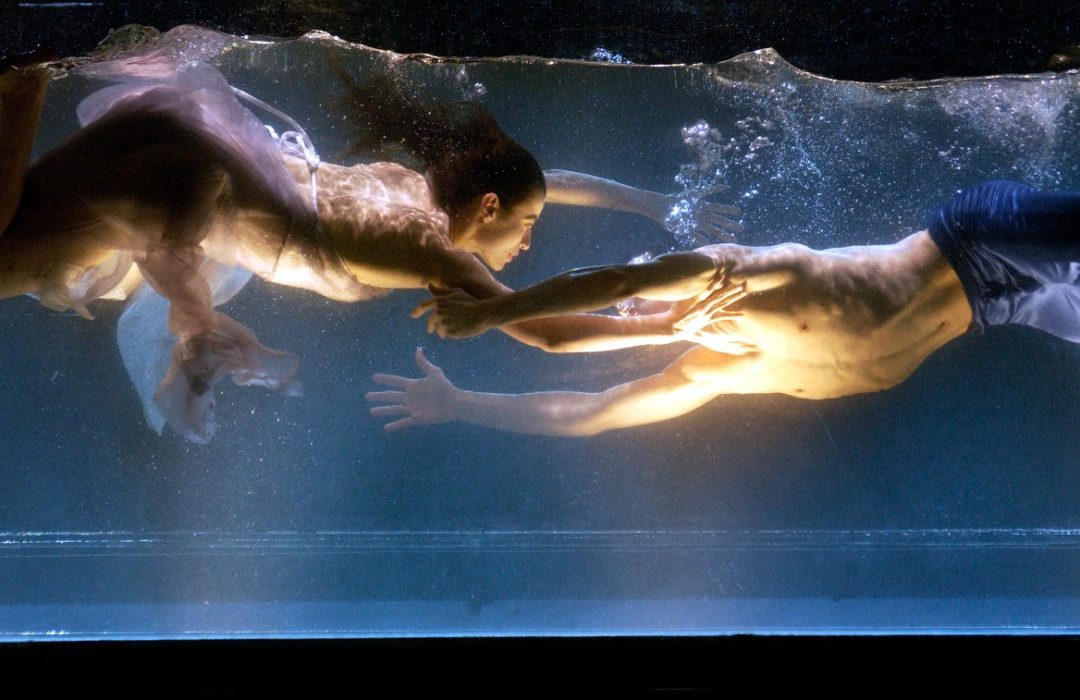

Il preludio dal Tristano e Isotta di Richard Wagner è la malinconia fatta musica. Possiede tutta la forza paradossale e struggente di questo sentimento. Le sue note intessono il Prologo del film. Una sequenza onirica nella quale una sposa emerge dalla terra e non riesce a liberarsi dal suo viluppo, i pianeti danzano l‘uno intorno all’altro, dal cielo piovono grandine e uccelli, una madre con il figlio in braccio affonda in prati troppo morbidi, dalle dita di una donna si espandono lampi.

E poi Justine, la sposa. Che insieme al marito arriva in ritardo alla festa preparata per loro dalla sorella Claire e dal cognato John nel bellissimo castello in riva al mare che è la loro dimora. Eleganza, misura, fasto e sorrisi si sbriciolano poco a poco di fronte alla profonda ferocia sociale che riposa dietro i riti e le convenzioni, pronta a svegliarsi, a sbranare, a distruggere. La madre di Justine e Claire esprime con pubblico sarcasmo il proprio disprezzo verso la farsa che tutti in quel momento vede protagonisti, verso la finzione collettiva. La sposa si allontana lungamente lasciando nell’imbarazzo gli invitati. Con l’inevitabilità di un piano inclinato, è la catastrofe.

Infine Claire, che ospita di nuovo la sorella, la sua malattia -tristezza la chiamavano gli antichi, depressione è il suo nome attuale-, la sua distanza da ogni evento, emozione, paura. Invece Claire è terrorizzata da Melancholia, che sempre più si avvicina inesorabile a noi. Il marito cerca di tranquillizzarla, prepara l’emergenza, scruta continuamente il cielo. Ma infine non reggerà. Le due sorelle e il bambino di Claire costruiscono una capanna trasparente nel prato. E attendono. Dopo l’ultima scena è il silenzio. Non più una parola né un’immagine. E neppure una nota.

Risuona invece in chi ha guardato questo film qualcosa di antico che si chiama catarsi. Lars von Trier è riuscito a trasformare in immagini ciò che probabilmente prova chi sta sentendo avvicinarsi la fine. Quel pianeta è infatti come il monolito di 2001. Odissea nello spazio. È figura di Ananke, della Necessità che ci supera infinitamente e tutto avvolge. È figura della morte e della vita intrecciate e dominatrici del cosmo. Anche tra i minerali, tra i pianeti, tra le stelle. Anch’essi nascono, durano e si dissolvono. Ma nel volgersi della materia e della sua energia, «la vita è qualcosa di negativo» -questo sostiene von Trier-, una breve parentesi di sofferenza destinata a tornare nel grande fuoco.

«Perittoì mén eisi pántes oi melacholikoí ou dià nóson, allà dià physin; i “melanconici” sono persone eccezionali non per malattia ma per natura» è l’affermazione conclusiva dell’aristotelico Problemata 30,12. Il genio malinconico e gnostico di questo regista ha costruito un capolavoro che offre all’arte cinematografica l’estrema tensione della totalità e della verità ultima delle cose -la verità del mondo è la morte– e a chi guarda dona lo stupore di aver visto millenni di pensiero sull’umano e sul cosmo diventare una sola immagine.

1. Cit. in R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la melanconia, Einaudi 1983, p. 341

2. Trad. di C. Angelino e E. Salvaneschi, il melangolo 1981, p. 27