LOGOS

Scritti di estetica e letteratura

Mimesis Editore, Milano-Udine 2025

«Percorsi di confine, 40»

Pagine 444

€ 38,00

Risvolto di copertina

Risvolto di copertina

«Al di là di ogni distinzione troppo netta tra i saperi, tutte le scienze hanno al loro cuore la parola. Il lavoro filosofico è dunque sempre anche una ricerca espressiva, che diventa in questo libro teoria estetica, indagine sulle narrazioni, analisi di miti e di figure, studio delle immagini e della loro potenza tra gli umani. E diventa parola letteraria. Questo accade non soltanto nel racconto che chiude il volume ma anche in tutta la sezione dedicata alle arti visuali, che costituisce una narrazione sul tempo, sulla finitudine, sul limite intrinseco a ogni essere e agire dell’umano.

Logos è un libro che dà conforto dentro questa finitudine ed è un libro implacabile nell’indicare il nulla da cui si proviene, il niente verso il quale si va. È dunque una meditazione platonica che mentre accoglie l’inevitabile sorride alla bellezza della quale il mondo è intriso e che lo sguardo del filosofo sa comunicare»

INDICE

I Linguaggio ed estetica

1 Il λόγος come dimora / mondo

2 Λόγος ed estetica in Nietzsche

3 Solitudine e comunità, una prospettiva estetica

4 Tra filosofia e letteratura

5 L’arte contemporanea come festa e mobilitazione

6 Sull’apocalisse estetica

II Concetti e figure

1 Apollo / Forma

2 Dioniso e il suo mito

3 La Sicilia, enigma greco

4 Il fiume, l’amore, la morte

5 Pilato, il Sacro

6 Arte e scienza barocche

7 bbook, materia e forma

8 Arte e ibridazione

III Letteratura

1 Eschilo

2 Euripide

3 Ovidio, metamorfosi

4 Ovidio: seduzione e felicità

5 Leopardi

6 Verga, la letteratura come antropologia

7 Album Proust

8 Proust, l’omerico

9 Beckett/Proust

10 Céline, gli umani, la medicina

11 Céline, sulla guerra, contro la guerra

12 Il disincanto gnostico di Albert Camus

13 Savoca / Ungaretti

14 Pavese pagano

15 Gadda. «Barocco è il mondo»

16 Pasolini contemporaneo

17 Il mare e la morte nell’opera di Stefano D’Arrigo

18 Sciascia, lo spinoziano di Sicilia

19 Retablo

20 Il Mediterraneo di Vincenzo Consolo e quello della storia

21 Il mito come storia. Cinque drammi di Friedrich Dürrenmatt

22 D’Ascola. Del suo Stile

23 La poesia mistica di Eugenio Mazzarella

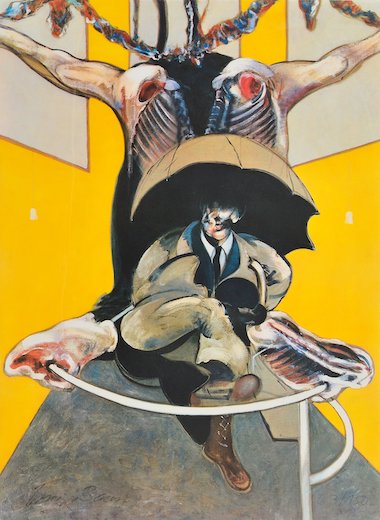

IV Arti visuali

1 Robert Mapplethorpe. Il corpo come forma

2 Martin Bogren. Il silenzio della luce

3 Kamil Vojnar. Il Tempo, la Morte

4 Kim Boske. Verde / Intrico

5 Ninni Romeo. Nel Tempo

6 Catherine Balet. Navigare nella nostra solitudine

7 Nicolas Descottes. Materia

8 Jennifer Thoreson. Dissonanza e proliferazione

9 Vivian Maier. Assenza

10 Claudius Schulze. ὕβρις

11 Jamie Diamond – Elena Dorfman. Creature proustiane

12 George Marazakis. Dentro il mondo

13 Montserrat Diaz Mora. Il corpotempo

14 Tamas Deszö. Epilogo?

15 Franco Carlisi. Sciauru

16 Angelika Kollin. I corpi delle donne

17 Pierluigi Ciambra. L’infanzia, la morte

18 Carlo Traini. Il corpo nello spazio

19 Aldo Palazzolo. Dissolvenza e luce

20 Nicola Buonomo. I luoghi, la gioia

21 Euripide a Siracusa

22 Volti della memoria. Corpi e luce nell’opera di Dario Marzola

23 Il «Remplacement» di Robert Doisneau

24 I Rinascimenti di Bill Viola

25 Attilio Scimone. La terra metafisica

26 Kubrick gnostico

Appendice

Di stelle e di buio. Un racconto

Indicazioni bibliografiche

Indice dei nomi

Nota al testo