L’esercito di Terracotta e il primo imperatore della Cina

Fabbrica del Vapore – Milano

Sino al 5 aprile 2020

Io, Robotto. Automi da compagnia

A cura di Massimo Triulzi

Fabbrica del Vapore – Milano

Sino al 29 gennaio 2020

Le forme antropomorfe affascinano Homo sapiens. Le scorge ovunque, le costruisce, le inventa. Prende la materia e le dà il proprio volto. L’argilla, il fango, la terracotta diventano migliaia di soldati a guardia dell’imperatore Qin Shi Huang (260-210 a.e.v.) mentre è vivo, diventando ancor più fieri e attenti quando sarà morto. Soldati un poco più imponenti del reale, con le loro armi e corazze, accompagnati da cavalli oppure in piedi, pronti a lanciare le loro frecce o posti accanto a lussuose carrozze. Essi dominano lo spazio, guardano il tempo. Quest’opera collettiva, simbolica, politica –scoperta nel 1974 per caso, come tante altre fondamentali testimonianze del passato dei popoli– è naturalmente inamovibile. Ma di essa sono state realizzate delle copie identiche sino ai graffi, alle tracce di colore, alla inquietante e magica grazia che attraversa gli originali. E sono ospitate alla Fabbrica del Vapore di Milano. Con un apparato didattico forse troppo fitto ma con il fascino che sempre l’oggetto archeologico possiede, anche e specialmente quando tale oggetto è una folla, la folla dei guerrieri che unificarono la Cina.

Altri guerrieri sono quelli che abitano ora accanto all’esercito di terracotta e che si presentano anch’essi in forme antropomorfiche o zoomorfiche ma che stavolta sono fatti di ferro, di silicio, di circuiti. Dal Turco che nel Settecento con un trucco batteva tutti giocando a scacchi al tenero batuffolo robotico di nome Furby, da Pinocchio ad Aibo (un robot-animale che sa fare davvero molte cose), la fantasia umana sembra anelare a essere un dio che possa dire: «Ecco, a mia immagine e somiglianza ti ho creato».

Io, Robotto è una mostra tanto lieve e colorata quanto inquietante e istruttiva. Come dice uno dei suoi testi, «la chiave non è l’interattività, la chiave è l’autonomia». Non macchine che sappiano interagire in modo comportamentistico sino a risultare (cosa comunque ancora ben lontana) indistinguibili da noi ma entità che siano capaci di pensare indipendentemente da noi.

Ma che cosa significa davvero autonomia, coscienza, libero arbitrio? Ho studiato a lungo questi concetti e la risposta che credo di poter dare è che non significano niente.

I soldati che combattono sotto le mura di Ilio non hanno di fatto alcuna autonomia. Sia gli Achei sia i Troiani sono automi in mano agli dèi, sono figure del loro disaccordo, nulla possono ottenere e conseguire che non veda accanto a loro agire un dio.

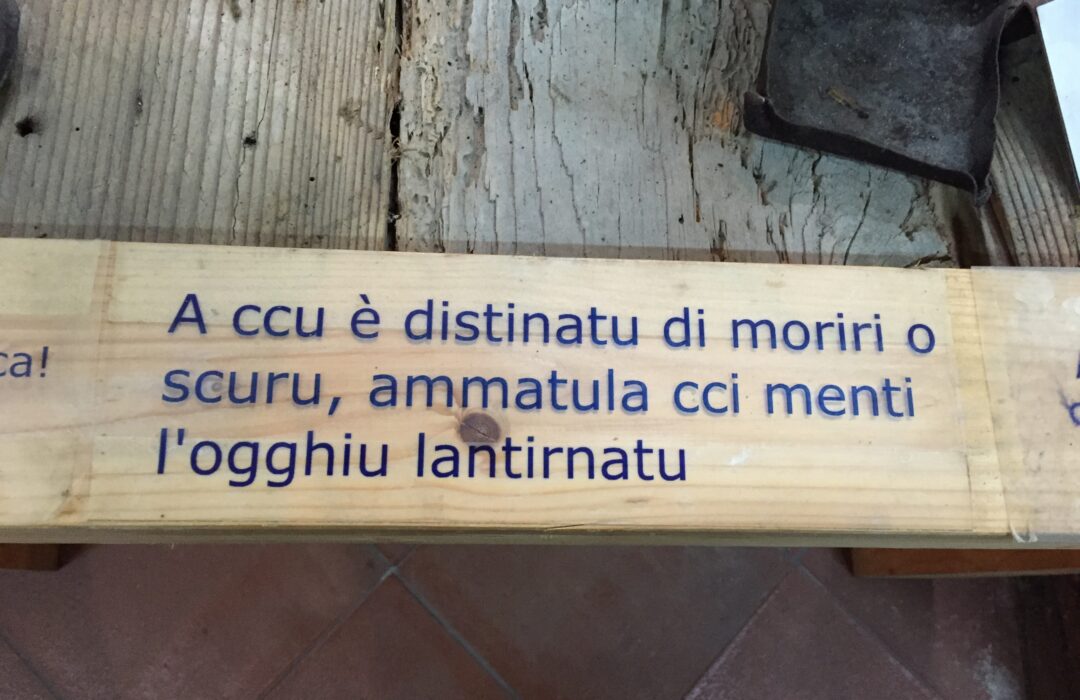

Con la consueta esattezza, Baruch Spinoza scrive che «falluntur homines quod se liberos esse putant, quæ opinio in hoc solo consistit, quod suarum actionum sint conscii, & ignari causarum, a quibus determinantur. Haec ergo est eorum libertatis idea, quod suarum actionum nullam cognoscant causam» (Ethica, XXXV, Scolio), vale a dire che la sensazione di essere liberi nelle nostre azioni è data dal conoscere gli scopi verso cui ci muoviamo ma dall’ignorarne quasi del tutto le cause, esattamente come accade a ogni automa che è intenzionato verso un obiettivo ma non sa che quell’obiettivo gli è stato dato da chi lo ha programmato.

Daniel Wenger accosta questa tesi a quella di Marvin Minsky secondo cui «forse sarebbe più onesto dire “La mia decisione è stata determinata da forze interne che non comprendo”» (D.M. Wegner, L’illusione della volontà cosciente, in Aa. Vv., Siamo davvero liberi?, Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Codice edizioni, 2010, p. 35). A programmarci sono i geni, l’ambiente e l’esperienza, ciò che Eraclito definisce il nostro δαίμων (DK 119, Mouraviev 63).

Siamo dunque dei robot? Non proprio, siamo molto più complessi di qualunque robot esistente. Siamo degli androidi? No, perché siamo composti di materia protoplasmatica e non di circuiti elettronici. Siamo cyborg, una mescolanza complicata di biologico e artificiale. Siamo sin dall’inizio un insieme inseparabile di natura, cultura e tecnica, come ho cercato di argomentare in un testo di qualche anno fa:

«La dimensione naturale fa del corpo un organismo che si pone in continuità con la struttura atomica, molecolare, biologica della Terra, delle piante, degli altri animali. Come essi, il corpo è sottomesso alle leggi fisiche di gravitazione, impenetrabilità, unicità spaziale; è sottoposto alle leggi chimiche dello scambio energetico e termico, alla regola universale dell’entropia; è soggetto alle leggi biologiche del metabolismo, crescita, maturazione e decadenza, è ostaggio sin dall’inizio della morte.

Come cultura, il corpo è segnato dai simboli cosmici e politici, dai tatuaggi che riproducono le forze degli altri animali e degli dèi, dagli abiti che lo coprono, difendono, modellano e immergono nei gusti estetici e nei modi di fare quotidiani di un’epoca, un popolo, una società. Come cultura, il corpo è desiderato in sembianze anche estetiche e non solo sessuali e riproduttive; diventa modello per le forme nello spazio, per i colori sulle tele, per le narrazioni letterarie. Come cultura, il corpo è esibito nelle piccole e grandi occasioni sociali e nelle forme rituali collettive (la ola negli stadi, il ballo nelle discoteche, il corpo dell’attore nei teatri). Come cultura, il corpo è agglutinato nelle masse che manifestano, scioperano, scandiscono slogan a una voce che sembra sola ma che in realtà è il frutto del convergere di innumerevoli esclamazioni. Come cultura, il corpo è sacralizzato nei totem, nei crocefissi, nei corpi paramentati a festa dei sacerdoti. Come cultura, il corpo inventa le forme che percepisce nello spazio e le loro regolarità; elabora i colori – veri e propri significati virtuali del nostro cervello – e in generale le immagini che danno spessore e profondità alla nostra percezione. Come cultura, il corpo è guardato – e non solo percepito –, è ammirato, compianto, commentato, imitato, segnato dai giudizi degli altri corpi. Come cultura, il corpo parla e il suo dire, il suono fisico capace di esprimere il processo immateriale del pensare, incide a fondo, produce eventi, sconvolge luoghi, trasforma le esistenze, plasma la storia. Come cultura, persino i prodotti organici del corpo – saliva, lacrime, sudore – sono irriducibili alla dimensione soltanto biologica e indicano, invece, un intero mondo di emozioni e di significati.

Come tecnica, il corpo è forza-lavoro; macchina per costruire templi e piramidi, per produrre grano e per allevare altri corpi non umani; è cadavere dissezionato; è movimento di conquista negli oceani; è strumento formidabile di morte – morte che dà, morte che riceve– in battaglia. Come tecnica, è rivestito di camici bianchi e diventa parte di un progetto di ricerca. Come tecnica, è invaso da occhiali, arti sostitutivi, pace-maker, sistemi di amplificazione dei suoni, caschi per guidare, auricolari per telefoni, guanti e tute interattive.

Comprendere la ricchezza del corpo naturale, pervaso di significato, linguaggio esso stesso del mondo, è impossibile per ogni prospettiva tendente a ridurre la tecnica a manipolazione e quindi a tecnologia. Se l’IA vuole essere davvero tecnica e non solo strumento, essa non può rimanere una semplice imitazione del manipolare, ma deve aprirsi, o almeno tentare di farlo, alla dimensione umana dei significati, del linguaggio, dell’esserci nel tempo. Deve essere, in altre parole, meno artificio e più intelligenza.

Nel XXI secolo e forse sempre più nel tempo che verrà, il corpo come natura, cultura, tecnica è cybercorpo, è mente che si estende al moltiplicarsi delle protesi che la mente ha costruito. I robot di là da venire saranno figli, discendenza, frutto dell’identità naturale, culturale, tecnica dell’umano».

(La mente temporale. Corpo Mondo Artificio, Carocci 2009, pp. 255-257)

[L’immagine di apertura è di Valentino Candiani]