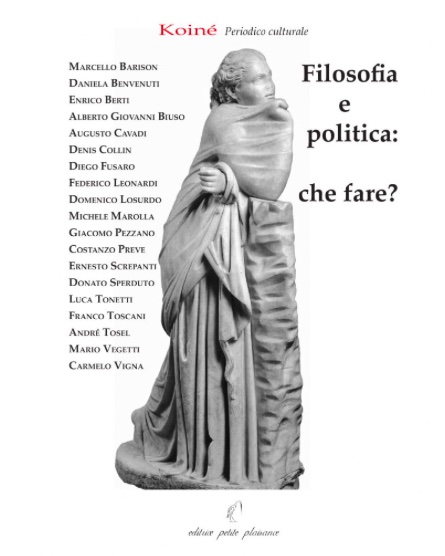

A Giordano Bruno, 17 febbraio 1600

Uno dei padri dell’anarchismo, Pierre-Joseph Proudhon, riteneva che quanti parlano di umanità nascondano in realtà un inganno. Carl Schmitt riprese tale affermazione scrivendo che «Wer Menschheit sagt, will betrügen» poiché «l’umanità è uno strumento particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ed è, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell’imperialismo economico» (Le categorie del “politico”, Il Mulino, 1998, p. 139).

Nel XXI secolo umanità è diventato anche e soprattutto uno strumento del conformismo più pervasivo e più cupo. Chi non condivide l’ideologia liberale dei ‘diritti umani’ è additato al disprezzo. Poiché tale ideologia si manifesta ed esprime in forme numerose e diverse, essa induce a una omologazione interiore che è la condizione fondante ogni dittatura del pensiero e della prassi.

Essa si manifesta nei veri e propri insulti rivolti al populismo, vale a dire a una posizione politica legittima come molte altre. Nei suoi confronti si agitano spettri, si minacciano guerre civili, si terrorizza il corpo sociale. Ha quindi ragione Marco Tarchi a rilevare che «non c’è ormai più alcuna ragione di dubitarne: oggi sono i nemici del populismo i veri imprenditori della paura, i censori del pensiero, gli istigatori del linciaggio morale degli avversari. Battersi per sconfiggere i loro progetti, quali che siano le riserve critiche che si possono legittimamente nutrire nei confronti di questi nuovi bersagli dell’intolleranza ideologica è oggi la migliore prova dell’amore per la libertà intellettuale che sia possibile offrire» (Diorama Letterario, 327, settembre-ottobre 2015, p. 3; le successive citazioni sono tratte dallo stesso numero di DL).

Il conformismo si esprime soprattutto come dittatura del politicamente corretto, produttrice di tabù, di penose mode linguistiche, dell’illusione che basti imporre delle formule verbali per mutare la realtà. «Il politicamente corretto è l’erede diretto dell’Inquisizione, che si prefiggeva di lottare contro l’eresia individuando i cattivi pensieri. L’ideologia dominante è anch’essa un’ortodossia, che considera eretici tutti i modi di pensare dissidenti. E poiché non ha più gli strumenti per confutare i pensieri che la infastidiscono, cerca di delegittimarli -dichiarandoli non falsi ma cattivi» (Alain de Benoist, p. 5). Si giunge a chiedere la galera non per dei ladri, degli assassini, dei corrotti, dei truffatori ma per coloro che non condividono le idee dominanti in alcuni ambiti della vita collettiva ritenuti di fatto sacri e incontestabili, anche se hanno a che fare semplicemente con gli eventi storici, con le scelte sessuali, con le opzioni etiche. «Lo scopo è molto semplice e non ha [ad esempio] niente a che vedere con il volere difendere i diritti individuali di omosessuali, transessuali e altri: si tratta di un passo avanti verso l’omologazione assoluta e irreversibile del pensiero unico e allineato, in cui pochi decidono come debbano pensare tutti, pena la galera» (E. Zarelli, p. 33).

Il politically correct è tra le meno percepite ma tra le più profonde forme di colonizzazione dell’immaginario collettivo provenienti dagli Stati Uniti d’America, Paese nel quale la violenza fisica dilaga ma in cui non vengono tollerate parole che siano di disturbo a un rispetto ipocrita e formale. Sino al grottesco di voler emendare e modificare le favole nelle quali i lupi appaiono cattivi (è anche da convinto animalista che respingo simili idiozie). Gli USA sono un Paese che ciancia di diritti, di eguaglianza, di democrazia e dove le diseguaglianze economiche sono fortissime, dove la politica estera è semplicemente feroce. Il gorgo siriano che ha dato origine all’Isis è in questo senso emblematico. «La barbarie islamista di Daesh ci minaccia, mentre il regime di Bashar al-Assad non ci ha mai minacciati. Contro la prima, bisogna quindi sostenere il secondo»; «Per quale ragione ci stiamo accanendo nel rifiutare un qualunque tipo di collaborazione con la Siria e l’Iran, che combattono l’Isis con le armi in pugno, e continuiamo nel frattempo a fare la corte alle dittature petrolifere del Golfo, che sostengono direttamente o indirettamente i jihadisti?» (de Benoist, 6 e 11).

Contro l’eguaglianza degli zombi, contro la giustizia del più forte, contro la sconfinata ipocrisia del potere e delle sue forme politicamente corrette, va ricordato che «non è la prossimità a rendere popolari; sono l’altezza e la grandezza» (Id., 4). Parole che certamente stridono con lo spirito del tempo. Ma parole vere.