corpi e politica va pubblicando le opinioni e le esperienze non soltanto dei docenti ma anche degli studenti universitari a proposito della cosiddetta didattica a distanza

Quattro miei studenti hanno proposto delle analisi che la redazione ha molto apprezzato, come mostra questo breve scambio epistolare con due dei suoi membri:

«Alberto, se hai coltivato studenti così, invece di laurearli possiamo direttamente metterli in cattedra…Impietoso il confronto con i firmatari della lode a Conte, vero tradimento dei chierici, che spiega bene l’eclisse degli intellettuali, aggravata dalla futile strumentalità e dalla inane caratura culturale della proskynesis filogovernativa. […] Il motivo per cui leggiamo ancora, come fossero appena editi, i libri dei grandi autori di 50 o di 100 anni fa consiste nell’intreccio tra pensiero e biografia sempre in lotta contro gli assetti di potere vigenti, perché non si apprende niente fuori dal conflitto, che certifica nella passione la verità di un insegnamento. Vi immaginate XXX (riempire a piacere) che si mette a firmare l’apologia di qualche ministro in carica?

Forse è ora che gli studenti procedano a una rimozione e sostituzione del ceto intellettuale ossidato e non necessariamente con le buone maniere».

(La mia risposta)

«Grazie, ***. Questi sono comunque studenti di secondo anno della triennale, che conosco (per così dire) soltanto da due mesi. È dunque il Dipartimento che li ha coltivati e soprattutto li ha formati il carattere e l’intelligenza che hanno da sempre. Io posso solo dirmi fortunato a insegnare a studenti così».

Presentando i contributi di alcuni suoi studenti un collega ha scritto questo:

«Certo, gli studenti di *** non sono all’altezza di pensiero dei filosofi in erba di Alberto… ma vi sottopongo quanto mi arriva».

Mi sono sembrati dei bei riconoscimenti, che gli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Unict hanno pienamente meritato.

Riepilogo dunque e indico i link dove leggere i testi integrali, tutti brevi e tutti vivaci.

Elisabetta Romano scrive che «nella trasformazione in pixel del suono e delle immagini si perdono componenti fondamentali del processo educativo. Per trasmettere qualcosa ci vuole un contatto, che significa appunto cum tangere, toccarsi vicendevolmente, scambiare un rapporto che non sia univoco. E a tal fine sono necessarie la vicinanza e la partecipazione reale di docente e alunni, e questa trasmissione funziona un po’ come la conduzione elettrica: occorre che i corpi siano vicini nella loro fisicità, che le particelle sonore della nostra voce incontrino fisicamente (e dunque realmente) quelle dell’orecchio degli altri componenti dell’aula e così reciprocamente gli uni con gli altri».

È stata formativa, ma non è stata una didattica (30.4.2020)

Davide Amato inquadra la questione in un contesto politico più generale e conclude osservando che «la lezione è dunque un unicum irripetibile, un’esperienza di socialità che deve educare il cittadino a vivere in comunità oltre che ad affacciarsi al mondo del sapere».

Didattica nella caverna (30.4.2020)

«Interpretando la parte dello studente, quale attore sociale immerso in un continuo flusso di contatto sia corporeo che teoretico con gli altri attori sociali, quali i docenti o altri studenti, vivo tutto questo come una sorta di tradimento del rapporto con gli altri attori. Spero anch’io che non salti in mente a nessuno di voler in qualche modo continuare questa esperienza della didattica online», scrive B.C. il quale descrive poi «esami di studenti che sarebbe generoso considerare una farsa» e i gravi rischi di cyberbullismo che la Dad va mostrando.

Esami a distanza. Il tradimento del patto docente/studente (1.5.2020)

Simona Lorenzano delinea efficacemente il valore di «una lezione reale [che], al contrario, riesce a sradicarci da questo mondo ovattato, permette di metterci in gioco, di uscire fuori da noi stessi e di proiettarci in una dimensione di crescita» rispetto a una situazione «caratterizzata da professori a metà, da studenti a metà, da musicisti a metà, da artisti a metà, da operai a metà. È facile rendersi conto, ora più che mai, di quanto ognuno abbia bisogno dell’altro, di quanto l’uomo sia un animale sociale e di quanto l’individualismo dia in cambio soddisfazioni assai modeste. L’arte è monca se non c’è nessuno che può godere della sua bellezza e il lavoro svolto è vano se non c’è qualcuno che possa godere a pieno dei suoi frutti. Un professore è un professore a metà senza i suoi studenti e uno studente è uno studente a metà senza un confronto con gli altri studenti e con i suoi professori».

Il presente a metà (2.5.2020)

Aggiungo la struggente testimonianza di alcuni bambini delle scuole elementari. Un testo che descrive il dolore lieve, la fiduciosa nostalgia, il desiderio dei bambini di tornare nella scuola vera. Questi bambini dicono quello che molti adulti non capiscono, non capiscono proprio. E non capirlo è un crimine.

«Mi ricordo quando suonava la campanella. Invece nella scuola al computer non suona mai la campanella, non suona mai niente»

Infine, poche righe su una lezione/conversazione in presenza dedicata a Gadda, che ho svolto a metà maggio con alcuni miei studenti fuori dagli spazi del Dipartimento, dove agli studenti non è ancora permesso accedere. È stata una grande gioia. È questo infatti il mondo reale non soltanto dell’insegnamento ma della relazionalità umana. Alla luce delle ore trascorse insieme agli amici studenti e dottorandi, mi appare ancor più in tutta la sua barbara miseria la cosiddetta ‘didattica a distanza’ alla quale sono stato costretto, siamo stati costretti in questi mesi.

Mi appare nella sua perversione pedagogica ed esistenziale.

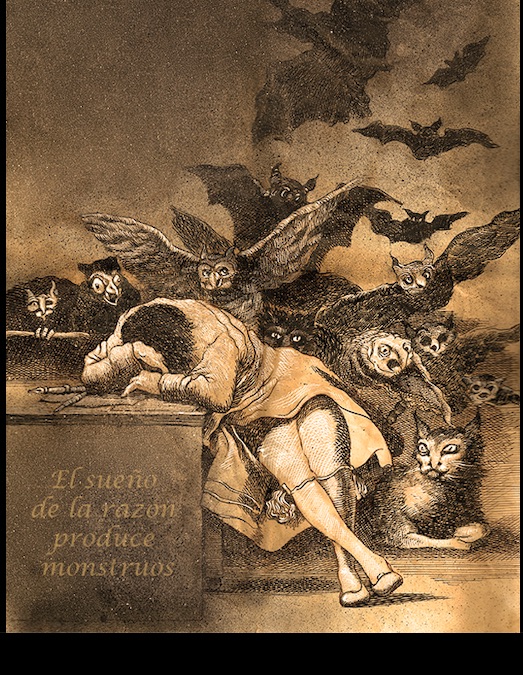

Nonostante la dedizione mostrata dagli studenti, e della quale sono loro profondamente grato, le relazioni che ho avuto con i tre gruppi classe in questo semestre sono di una triste povertà, espressione di un’ondata di ultraplatonismo, di spiritualismo digitale.

Fuori dallo spaziotempo dei corpi non esiste la persona umana ma soltanto ologrammi con un nome.

Un semplice incontro in presenza con alcuni studenti ha confermato l’abbagliante evidenza di questa verità.

Sta qui una delle ragioni che hanno dato vita a corpi e politica: la difesa della civiltà del sapere di fronte al montare della barbarie. Il sapere umano è infatti inseparabile dai corpi, dallo spazio e dal tempo condivisi. Faremo di tutto affinché il canto della conoscenza continui a risuonare nelle aule.