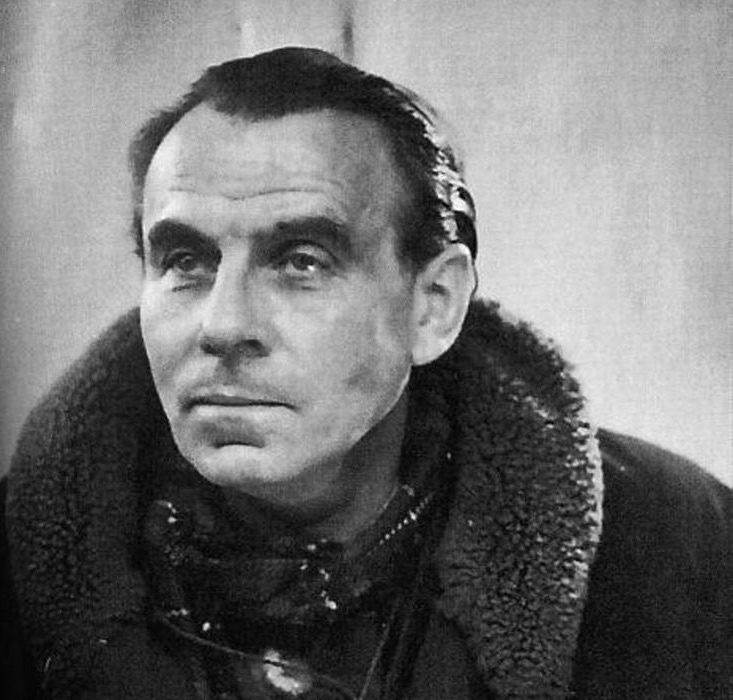

Carlo Emilio Gadda

La cognizione del dolore

(1938-1941)

Garzanti, 1994

Pagine 213

Il romanzo incompiuto di Gadda è un itinerario tragico e grottesco nelle tenebre. In esso nulla succede se non il finale assassinio. Per il resto è una descrizione della vita nelle ville, villette, villoni del Serruchòn in un improbabile Sudamerica che è la Brianza. Una descrizione in particolare della vita del marchese Gonzalo Pirobutirro e della sua vecchia madre. In questi due personaggi si concentra, in modo diverso e profondo, l’innocenza e il dolore del mondo.

Gonzalo legge Platone e vorrebbe vivere di solitudine e di silenzio. La madre, invece, -figura di perenne lutto dopo la morte in guerra dell’altro figlio- gli riempie la vita e la villa di contadini e donnette tanto puzzolenti quanto rapaci. Il conflitto è fra una consapevolezza del mondo lucida sino alla disperazione -«egli era un uomo […] di criterio piuttosto forte e, direi, temperato. Nessuna illusione» (pag. 168)- e una bontà ancor più disperata, complice effettiva dei malvagi e degli sciocchi, permeata di un cristianesimo sin troppo facile, troppo condiscendente, vile.

Nel segno di Manzoni -e certo anche molto al di là di lui- da tutto il romanzo si sprigiona una forza etica e antropologica che rapisce. Un rigore morale sconosciuto a un paese facile e cattolico, un libro che addita senza pietà il cuore della corruzione, il cattivo gusto, la mala educazione: Gonzalo «non aveva nessun genio per l’arrabattarsi e il tirare a campare E c’era, per lui, il problema del male» (45); «Aveva, della legge, un concetto sui generis […] consustanziato nell’essere, biologicamente ereditario» (88).

Lo storicismo che tutto assolve, la fiducia ebete in un progresso senza fine, il culto del meglio identificato con ciò che è più nuovo e vincente, gli sono del pari estranei. Come estranea a Gadda è una modernità che coniugando perdono cristiano, giustificazionismi sociologici, alibi individuali si mostra per ciò che è: un dispositivo di ferocia nei confronti dei puri, di coloro che proiettano il loro candore sull’intera umanità. Sbagliano, certo. Ma lo fanno con passione per la giustizia, la quale è anche consapevolezza «della scemenza del mondo o della bamboccesca inanità della cosiddetta storia, che meglio potrebbe chiamarsi una farsa da commedianti nati cretini e diplomati somari» (Appendice, p. 199).

Gadda sa che il Tempo è persuasore di rinunce e divoratore di speranza, che sofferenza e tenebra avvolgono le cose, gli uomini, il vivente nella corsa magnifica e insensata degli evi. Ma -come ogni uomo degno di tal nome- vuole conoscere il dolore, averne cognizione. Nell’ironia parossistica, nel grottesco di Gadda riemerge la Gnosi profonda, il disprezzo della folla e dell’umano, l’orrore e l’ambiguo fascino della materia, del corpo. L’umanità, «questo mare senza requie, fuori, sciabordava contro l’approdo di demenza, si abbatteva alle dementi riviere offrendo la sua perenne schiuma, ribevendosi la sua turpe risacca» (131). Uomini e donne, furbi e sciocchi, ragazzi e vecchie «venuti fuori anche loro dall’Arca bastarda delle generazioni» (132) sono la folla turpe e feroce che con la sua sola esistenza distrugge il poco di bellezza delle cose. Nell’evidenza dell’arte, nell’efficacia della parola letteraria, splende la becera assurdità di una democrazia cieca, incapace di percepire la differenza fra il lettore di Platone e il peone furbastro, e quindi prodiga nell’offrire a entrambi un eguale diritto di voto (p. 200 ma per intero la straordinaria Appendice: L’Editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’Autore).

La pietà di Gadda è profonda e rivolta agli onesti, al «ragazzo vivo e normale» al quale una concezione insensata della solidarietà preferisce i «più snaturati delinquenti» (201), è rivolta a chi chiede a se stesso rigore, è rivolta ai più forti, ai puri, che sempre bisognerà difendere dai più deboli quando i deboli -come sempre- sono legione.

La poesia di questo romanzo canta la gloria di un mondo barocco ma solo perché il grottesco e il barocco risiedono già nelle cose: «Quindi assai vero che il luogo comune che quasi imputa a Gadda il suo esser barocco potrebbe commutarsi nel più ragionevole e più pacato asserto ‘barocco è il mondo, e il G. ne ha percepito e ritratto la baroccaggine’» (Appendice, p. 198).

Emblematica -nel suo fulgore, nel suo dolore- è questa pagina:

«Camminava tra i vivi. Andava i cammini degli uomini. Il primo suo figlio […] in una lunga e immedicabile oscurazione di tutto l’essere, nella fatica della mente, e dei visceri dischiusi poi al disdoro lento dei parti, nello scherno dei negoziatori sagaci e dei mercanti, sotto la strizione dei doveri ch’essi impongono, così nobilmente solleciti delle comuni fortune, alla pena e alla miseria degli onesti. Ed era ora il figlio: il solo. Andava le strade arse lungo il fuggire degli olmi, dopo la polvere verso le sere ed i treni. Il suo figlio primo. […] Il suo figlio: Gonzalo. A Gonzalo, no, no!, non erano stati tributati i funebri onori delle ombre; la madre inorridiva al ricordo: via, via!, dall’inane funerale le nenie, i pianti turpi, le querimonie: ceri, per lui, non eran scemati d’altezza tra i piloni della nave fredda e le arche dei secoli-tenebra. Quando il canto d’abisso, tra i ceri, chiama i sacrificati, perché scendano, scendano, dentro il fasto verminoso dell’eternità» (116).

L’unicità di Gadda, forse il maggiore insieme a Elsa Morante dei narratori italiani del Novecento, consiste in tutto questo e anche nella sua assenza di retorica, in un Paese e in una letteratura che troppo la conoscono. Nessun romanticismo né estetico né esistenziale. L’espressionismo è indice anche di questo rifiuto di un io eccessivo e narciso al quale Gadda sostituisce il rigore di una oggettività spietata, barocca.

=================

Di Gadda ho parlato qui a proposito di altri suoi romanzi e racconti:

L’Adalgisa. Disegni milanesi (5.12 2008)

Accoppiamenti giudiziosi (7.6.2009)

Eros e Priapo: da furore a cenere (2.5.2014)

Verso la Certosa (13.10.2014)

Le bizze del capitano in congedo e altri racconti (30.7.2015)