di La Famiglia Rossi

Da Discorsi da bar

Una rigorosa biografia in musica di SB

[audio:Mi sono fatto da solo.mp3]

di La Famiglia Rossi

Da Discorsi da bar

Una rigorosa biografia in musica di SB

[audio:Mi sono fatto da solo.mp3]

«Siamo nati da un triste crepuscolo» disse Almirante alla nascita del MSI (Mussolini Sempre Immortale). Ancora più triste è quello dentro cui quel partito muore. Finire nell’obbedienza al personaggio che più di tutti incarna la plutocrazia, l’aziendalismo, l’americanismo, la volgarità, il profitto, è uno stupefacente esempio di cupio dissolvi. Che da questo suicidio i capipartito traggano danaro (soprattutto) e potere, ben lo capisco. Ma tutti gli altri? I militanti? Gli elettori idealisti del MSI? E Fini mi sembra troppo vuoto per covare sentimenti di rivalsa (se non di vendetta, che è un sentimento molto meridionale e lui è bolognese…) tali da spingerlo a qualcosa di diverso da paludati “ruoli istituzionali”.

Ma basta così. Come dice l’Evangelo, «lascia che i morti seppelliscano i loro morti» (Lc, 9, 57).

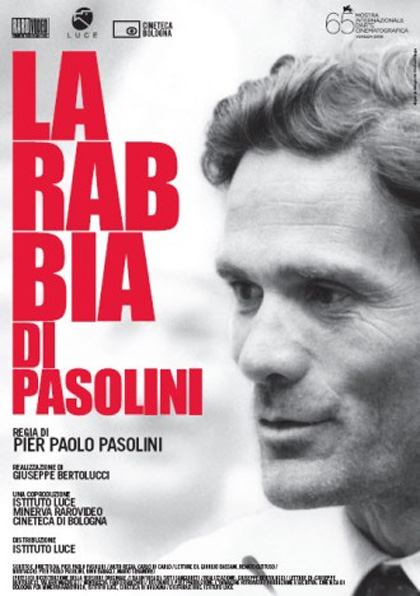

Pier Paolo Pasolini – Giuseppe Bertolucci

La rabbia di Pasolini

Italia, 2008

Nel 1963 Pasolini ricevette l’incarico di trarre un film dalle migliaia di edizioni di Mondo libero, un cinegiornale dell’epoca che spesso lo attaccava per la sua “immoralità”. Il produttore Gastone Ferranti gli volle poi affiancare un’analoga operazione affidata a Giovannino Guareschi. Pasolini non gradì ma portò a termine il proprio compito. Ben presto dimenticato, questo film torna ora in circolazione per merito della Cineteca di Bologna e del suo presidente Bertolucci.

Il risultato è straordinario e tragico.

Dagli anni Cinquanta e Sessanta il mondo è infatti cambiato e di molto, non foss’altro per la scomparsa dell’Unione Sovietica, ma sembrano identiche le paure, le guerre imperialiste, la piccola politica italiana. Pasolini afferra i materiali di questi cinegiornali –da lui definiti “moralisti e qualunquisti”- e li trasforma dal di dentro tramite un diverso montaggio e un commento affidato alla lettura di Giorgio Bassani nelle sue parti in versi e di Renato Guttuso in quelle in prosa. Tutta la capacità di aruspice (come lo ha definito Giuseppe Bertolucci presentando il film a Milano) di Pasolini emerge nella intuizione di quello che stavano diventando il mondo e l’Italia, sottoposti a un potere mediatico invasivo e alla televisione “che ti ruba l’anima” (e siamo nel 1963!).

Assai dolce l’omaggio a Marylin Monroe, “sorellina dalla bellezza d’oro”, e lucidissima l’intervista finale allo stesso Pasolini, nella quale il poeta parla della mancanza di vera rabbia tra gli intellettuali e nella società civile del nostro Paese, “perché ci vuole una vera borghesia per una grande rabbia e l’Italia è terra di piccoli borghesi dove non possono nascere che piccole rabbie”. Rabbia intesa, chiarisce Pasolini, nel senso del Socrate che non lascia mai in pace Atene. Un film “da far vedere nelle scuole”, come si diceva una volta. Sempre che ancora scuole e università rimangano luoghi di comprensione critica dell’esistente e non soltanto di pasoliniana «omologazione».

Milano «città egèmone» (p. 171), con nel suo antico simbolo una «proliferante scrofa, animale dilettissimo all’Autore» (193), è il luogo sociale e psichico nel quale accadono gli eventi del tutto quotidiani ma che Gadda sa trasfigurare in un epos di stupefacente, galoppante, frenetica e splendida invenzione linguistica, in una dolente osservazione del cosmo umano, in una fenomenologia dei gesti, degli eventi e delle cose che si esprime in molteplici forme: nello sterminato elenco di oggetti, nella miseria del pettegolezzo attuato da chi “senza né figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto” come canta De Andrè, nella accurata descrizione del fumare, nel disvelamento della macabra ipocrisia dei necrologi. Dal quotidiano alla grande storia salto non v’è. E una magnifica pagina ricostruisce la vita di un Napoleone Bonaparte «intrigante arrivista (…) incoronando prepotentello» immerso nella «dorata e smaltata chincaglieria ed aquileria cesarea» (51-56).

Anche in un libro composto in gran parte dai lacerti di altri, nella affettuosa e spietata descrizione della vita milanese agli inizi del Novecento, Gadda riesce a meditare sulla «folla tediosa dei viventi» (233), segnata dal limite costitutivo per il quale «ogni più nobile schema nella imperfettibilità del mondo si avvera e perfeziona cariandosi, cioè accompagnandosi di qualche inevitabile imperfezione. Così come il corpo, andando, si accompagna del peso (gravame): e talora di un’ombra» (136). Il male, la morte e l’oltraggio -che della morte è figura- disegnano la potenza del tempo, costruiscono la vita come forma malinconica della memoria, di quanto ottenuto, del molto smarrito.