Poco si è salvato della lirica greca tra VIII e V secolo, inghiottita come tante altre testimonianze nei gorghi del tempo e soprattutto in quelli della distruzione cristiana. Molti poeti sono solo nomi. Di altri è rimasto qualche frammento musicale. Inseparabile dalla musica è infatti la poesia greca, come la tragedia. Questo non va dimenticato mai, anche quando dei lirici greci leggiamo soltanto il testo. Che però è sempre un canto, la cui eco è ben reale nelle traduzioni di Pontani [Lirici greci, a cura di Simone Beta, trad. di Filippo Maria Pontani, Einaudi, Torino 2018], che per quanto a volte apparentemente così lontane dalle lettera pure ne restituiscono sino in fondo la potenza.

Un canto che trasmette contenuti molteplici e tra di loro in contrapposizione, a conferma che la differenza è il tratto peculiare dell’Ellade. Se Solone elogiava la vecchiaia, Mimnermo la definisce «male inestinguibile che agghiaccia più di morte» (p. 61). Se l’epica omerica, se la storiografia, se anche molta poesia esaltano la guerra e l’eroismo, alcuni poeti si vantano di aver abbandonato la battaglia e – più in generale – Pindaro afferma che «dolce [è] la guerra / a chi non sa: chi sa, / come s’accosta, trema forte in cuore» (225). Se Pindaro esprime la passione dell’intera società greca verso gli eroi sportivi, premiati e trattati come dèi, Senofane manifesta con asprezza il suo dissenso: «Pure non vale quanto me: la nostra scienza / ha più vigore di cavalli e d’uomini. / Avventati criteri! Non è giusto preferire / alla filosofia la forza fisica» (81).

La poesia greca è insieme e sempre profondamente esistenziale e intensamente teoretica. Solone canta la giustizia: «Per sancire i diritti di ciascuno / scrissi norme per umili e potenti» (57). Saffo, Anacreonte, Alcmane cantano l’amore. Persino Teognide lo fa, riconoscendo che Zeus diede ad Afrodite «questo privilegio immenso: / prostri le menti solide degli uomini, e non c’è / uomo, gagliardo o saggio, che ti sfugga» (77). Saffo si sente vibrare, «sono ancora nel turbine: mi strema / Amore, / dolcezza amara, inesplorata fiera…» (109) e Anacreonte dice di Eros che «chi domina gli dèi / è lui, chi doma gli uomini / è lui» (137).

La saggezza e la sapienza antropologica dei Greci sono immense.

Essi sanno che la finitudine è la sostanza stessa dell’umano e di ogni altro ente nel tempo: «Non c’è un uomo felice, sono sciagurati / tutti i mortali che contempla il sole» (Solone, 51).

Sanno che «ἀπείρον γενέθλα, ‘fine non ha la razza degli stolti’» (Simonide, 170).

Sanno che la vendetta è spesso sinonimo di giustizia, e viceversa: «εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρὸν, ‘ch’io sia dolce agli amici, ai miei nemici amaro’» (Solone, Alle Muse, v. 6, p. 44; anche Archiloco e Teognide, tra gli altri, ribadiscono e radicalizzano questo principio).

Sanno che l’educabilità umana ha dei limiti, che la natura e il carattere dominano le azioni che compiamo, come afferma Eraclito: «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» (119 DK; 63 Mouraviev) e che dunque «l’educazione / non farà mai l’uomo cattivo buono» (Teognide, 69).

Sanno che quando si trasforma in panico e terrore, la paura non svolge più la sua funzione di protezione ma diventa essa stessa un pericolo: «Quando si trema, ogni valore è spento» (Tirteo, 39).

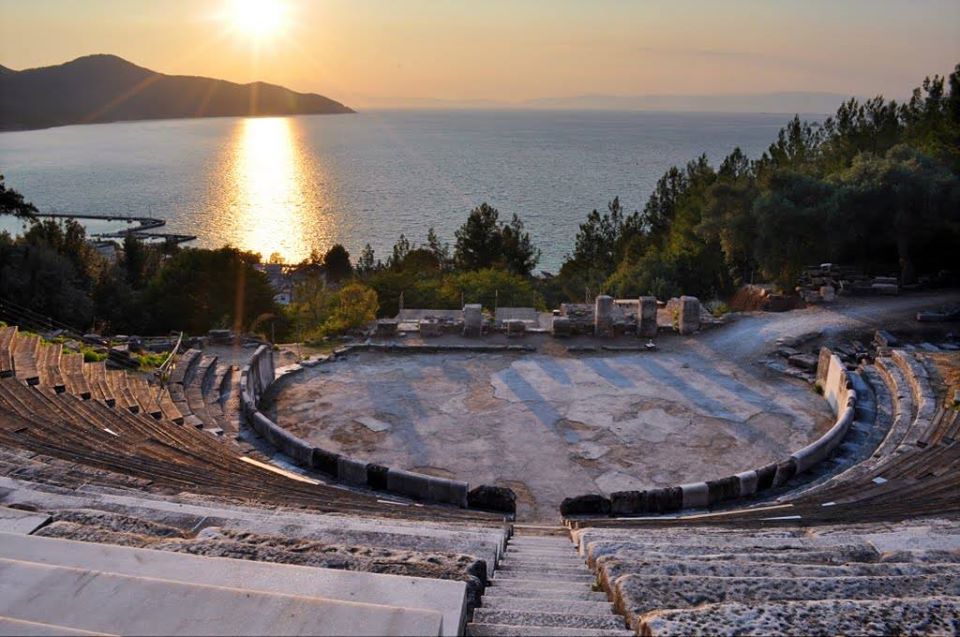

Sanno che la parola, la poesia, il canto, costituiscono garanzie di durata degli umani e delle città nel tempo: «Canto sarai nei secoli, per chi del canto è vago, / finché la terra duri e duri il sole» (Teognide, 69), come mostra ad esempio la lode che Pindaro rivolse ad Ἀκράγας, ad Agrigento: «καλλίστα βροτεᾶν πολίων, ‘splendida fra le città degli uomini’» (Pitica 12, verso 1, p. 210).

Soprattutto, i Greci sanno che Ἀνάγκη è la vera signora del mondo e che i nomi degli dèi sono manifestazioni della Necessità: «Ai mortali la Parca reca beni e reca mali, / e ai doni degli dèi scampo non c’è» (Solone, 47), lo stesso principio viene ribadito da Archiloco, da Pindaro e da chiunque conosca il destino.

Sanno infine i Greci che la vita può essere nonostante tutto una festa: «Musa, lascia le guerre, e canta tu con me / le nozze degli dèi, canta i conviti / degli uomini, le feste dei beati» (Stesicoro, 159) «ché la cosa per l’uomo più preziosa / è una vita gioiosa» (Pindaro, 229).

Perché, ed è questa la verità del mondo umano, «in favolosi mari d’opulenza tutti / nuotiamo / verso mendaci rive» (Pindaro, 227-229).

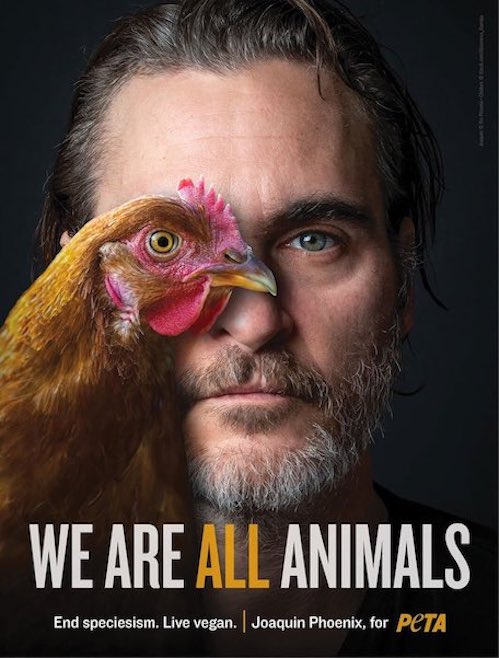

È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.

È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.