Evoluzionismo e cosmologia

in Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee

anno VIII, n. 14, dicembre 2023 – «Maestri per il XXI secolo»

pagine 195-216

Indice

-La vita

-Consilience

-Evoluzionismo

-Biologia

-Astronomia

-Astrofisica

-Un grande scoppio?

-Invarianza/Relatività

Abstract

The dangerous and self-destructive tendency of contemporary sciences to turn into their opposite, i.e. dogmatic structures, is tempered by the research and results of many scholars who instead remain consistent with the critical and ever-open spirit that of the sciences, as of philosophy, constitutes the true mark and fertile treasure. The extensive work that Marco De Paoli has devoted to two fundamental sciences such as astronomy and modern and contemporary biology is one such antidote to the poison of dogma. In this essay the author will attempt to discuss, also critically, the results of such research, relating them to ethology as far as evolutionism is concerned, and to quantum physics as far as cosmology is concerned.

La pericolosa e autodistruttiva tendenza delle scienze contemporanee a trasformarsi nel loro contrario, vale a dire in strutture dogmatiche, è temperata dalle ricerche e dai risultati di molti studiosi che rimangono invece coerenti con lo spirito critico e sempre aperto che delle scienze, come della filosofia, costituisce la vera cifra e il fecondo tesoro. L’ampio lavoro che Marco De Paoli ha dedicato a due scienze fondamentali come l’astronomia e la biologia moderna e contemporanea è uno di tali antidoti al veleno del dogma. In questo saggio cercherò di discutere, anche criticamente, i risultati di tali ricerche, ponendole in relazione con l’etologia – per quanto riguarda l’evoluzionismo – e con la fisica dei quanti, per ciò che concerne la cosmologia.

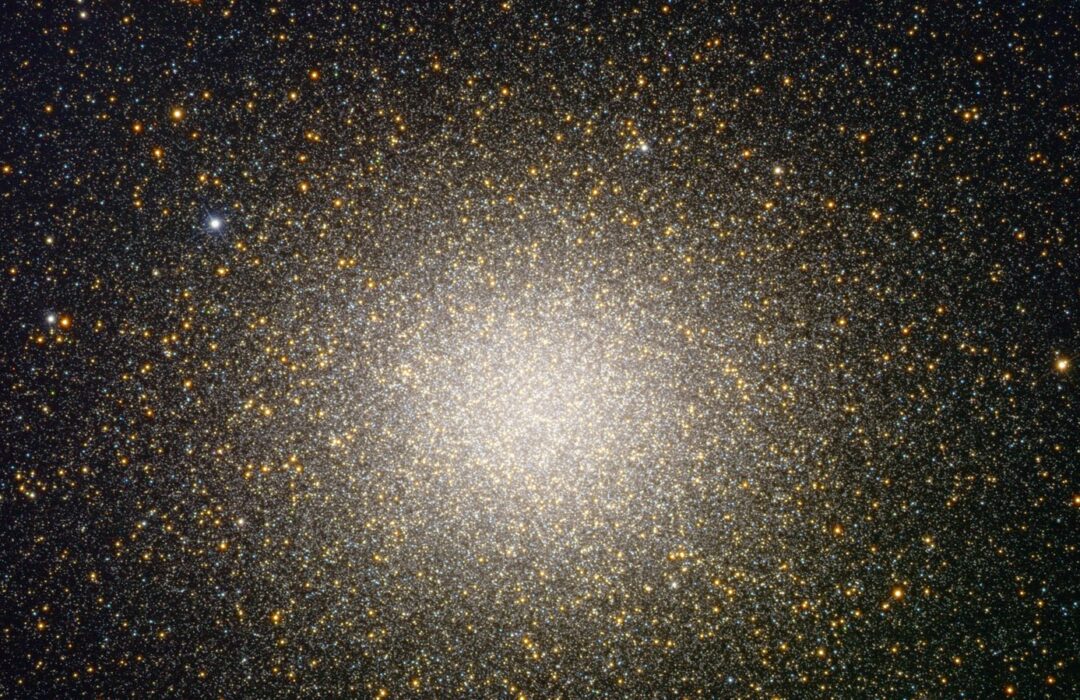

[La fotografia raffigura l’ammasso globulare Omega-Centauri (NGC5139)]