Henri Cartier-Bresson e gli altri.

I grandi fotografi e l’Italia

Palazzo della Ragione – Milano

A cura di Giovanna Calvenzi

Sino al 7 febbraio 2016

Cartier-Bresson e altri 35 fotografi stranieri per guardare e comprendere l’Italia. Dagli anni Trenta del Novecento al presente si dispiegano allo sguardo centinaia di immagini tra le più profonde e più belle dedicate al nostro Paese, immagini che descrivono e scolpiscono guerre, manifestazioni religiose, vescovi, contadini, città, borghi, luna park, musei, set cinematografici, splendidi edifici e palazzi fatiscenti. Una bellezza pervasiva, assoluta e tenace, nonostante distruzioni, abbandoni, incuria, degrado; nonostante l’«Architettura della rassegnazione» documentata da Jay Wolfe mediante immagini che però sono anch’esse belle, potenti, geometriche.

Il bianco e nero si alterna al colore nel disegnare i paesaggi, gli oggetti, i volti, gli eventi e soprattutto le città. La città -i comuni- sono la grande invenzione italiana del Basso Medioevo. Ha ragione Michael Ackerman a dire che Napoli «sia l’ultima vera città d’Europa» e a documentare la vita anche dolorosa tra i quartieri di questo luogo impareggiabile.

Altre città ritornano in varie forme: la Roma sanguigna di William Klein e quella elegante di Helmut Newton; la Venezia malinconica, onirica eppur felice di Alexey Titarenko, quella subacquea di Art Kane, la Venezia ironicamente inquietante di Nobuyoshi Araki e quella colorata e barocca di Steve McCurry.

Milano appare solitaria e vuota allo sguardo Thomas Struth e lontana, metafisica, divina nelle splendide foto di Irene Kung.

Milano appare solitaria e vuota allo sguardo Thomas Struth e lontana, metafisica, divina nelle splendide foto di Irene Kung.

L’identità dello strumento tecnico di questi grandi professionisti si coniuga alla differenza irriducibile ad unum del loro sguardo. Il Rinascimento e lo Squallore convivono in Italia, inseparabili. E in questo modo gli spazi della Penisola confermano la suggestione e il significato dell’affermazione che introduce alla mostra: «Il tempo corre e passa e solo la nostra morte riesce a raggiungerlo. La fotografia è una mannaia che nell’eternità coglie l’istante che l’ha abbagliata». Parole che sono un vortice estetico e teoretico nel quale traluce la potenza del tempo. E del tempo la fotografia è una manifestazione tra le più profonde, tra le più inquietanti.

più pericolosi e armati di tali monoteismi sono quello di Israele e quello degli islamisti.

più pericolosi e armati di tali monoteismi sono quello di Israele e quello degli islamisti.

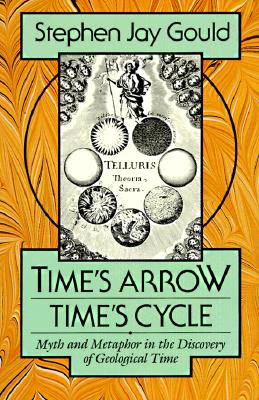

i in modi, forme e linguaggi differenti. È significativo che il libro si chiuda su un’analisi della simmetria -e dunque del ciclo del tempo- nelle cattedrali medioevali, simmetria che coniuga anche in questo caso l’unicità degli eventi delle storie sacre con la regolarità ciclica che ne guida l’apparire e gli sviluppi. Un’apertura che rende possibile il risultato complessivo al quale questa ricerca perviene: «Mostrare che le metafore della freccia del tempo e del ciclo del tempo formarono un centro focale della discussione e si dimostrarono non meno fondamentali per la formulazione del tempo profondo di qualsiasi osservazione sul mondo naturale» (25-26).

i in modi, forme e linguaggi differenti. È significativo che il libro si chiuda su un’analisi della simmetria -e dunque del ciclo del tempo- nelle cattedrali medioevali, simmetria che coniuga anche in questo caso l’unicità degli eventi delle storie sacre con la regolarità ciclica che ne guida l’apparire e gli sviluppi. Un’apertura che rende possibile il risultato complessivo al quale questa ricerca perviene: «Mostrare che le metafore della freccia del tempo e del ciclo del tempo formarono un centro focale della discussione e si dimostrarono non meno fondamentali per la formulazione del tempo profondo di qualsiasi osservazione sul mondo naturale» (25-26).