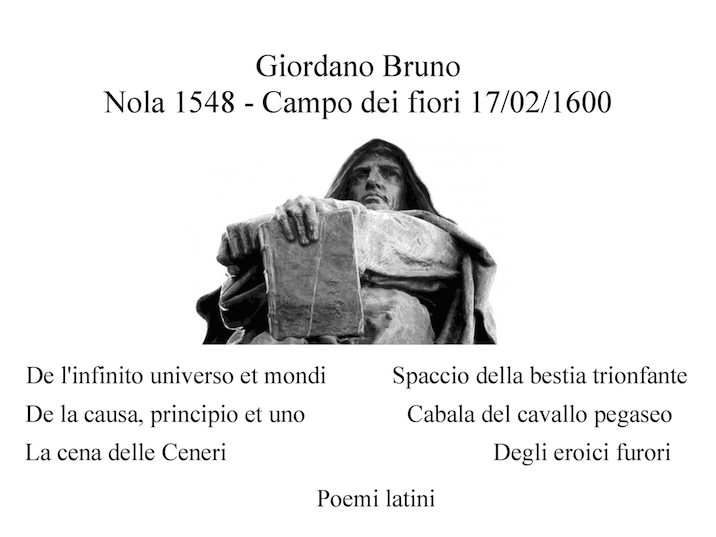

Bruno, la materia, il tempo

Giordano Bruno

De la causa, principio e uno (1584)

in «Dialoghi italiani / Dialoghi metafisici»

A cura di Giovanni Gentile e Giovanni Aquilecchia

Sansoni, Firenze 1985 (1958)

I volume, pagine 173-342

«Per amor della mia tanto amata madre filosofia e per zelo della lesa maestà di quella» (p. 202) agisce la passione ‘eroica’ di Giordano Bruno a favore di un sapere non più in mano a pedanti ripetitori del già detto e dell’appreso ma per una scienza capace di mostrare la radice unitaria degli opposti. Infatti, «chi vuol sapere massimi secreti di natura, riguardi e contemple circa gli minimi e massimi de gli contrari e oppositi. Profonda magia è saper trar il contrario dopo aver trovato il punto de l’unione» (340).

È dunque chiaro che il pensiero del Nolano si genera e si dispiega nel nodo costituito da Identità e Differenza. Infatti, una è «la omniforme sustanza, uno essere il vero ed ente, che secondo innumerabili circostanze e individui appare, mostrandosi in tanti e sì diversi suppositi» (184). Più esattamente, «ne la moltitudine è l’unità, e ne l’unità è la moltitudine; e come l’ente è un moltimodo e moltiunico, e in fine uno in sustanza e verità» (185). Sino a una conclusione che coniuga in modo consapevole e argomentato l’unità e identità del mondo con la molteplicità e la differenza che lo intridono e lo rendono ciò che è: «Quel che si vede di differenza negli corpi, quanto alle formazioni, complessioni, figure, colori e altre proprietadi e comunitadi, non è altro che un diverso volto di medesima sustanza; volto labile, mobile, corrottibile di uno immobile, perseverante ed eterno essere» (326-327).

Il panteismo si coniuga a un profondo immanentismo, consapevole che «mai le forme riceversi da la materia come di fuora, ma quella, cacciandole come dal seno, mandarle da dentro» (183).

Tutto dunque è materia e la materia è tutto afferma Dicsono, l’interlocutore principale di Teofilo/Bruno. Noi vediamo infatti «che tutte le forme naturali cessano dalla materia e novamente vegnono dalla materia; onde par realmente nessuna cosa esser costante, ferma, eterna e degna di aver esistimazione di principio, eccetto che la materia» (273). La continuità delle strutture materiali è intrinseca alla estrema varietà delle loro forme; la molteplicità degli enti si fonda sul loro esser tutti enti naturali ed espressione dell’energia che genera incessantemente la differenza.

[Poliinnio] Non credete che, se la materia si contentasse de la forma presente, nulla alterazione o passione arrebe domíno sopra di noi, non moriremmo, sarrebom incorrottibili ed eterni?

[Gervasio] E se la si fosse contentata di quella forma, che avea cinquanta anni addietro, che direste? sareste tu, Poliinnio? Se si fusse fermata sotto quella di quaranta anni passati, sareste sì adultero…dico, sì adulto, si perfetto, sì dotto? Come dunque ti piace che le altre forme abbiano ceduto a questa, cossì è in volontà de la natura, che ordina l’universo, che tutte le forme cedano a tutte. Lascio che è maggior dignità di questa nostra sustanza di farsi ogni cosa, ricevendo tutte le forme, che, ritenendone una sola, essere parziale. Cossì, al suo possibile, ha la similitudine di chi è tutto in tutto (296-297).

All’essere stesso è dunque intrinseca la sua forma temporale, la sua struttura diveniente, la differenza inseparabile dall’identità, la molteplicità coniugata all’unità, la permanenza degli enti nella trasformazione incessante che li rende esistenti e vivi. Se l’universo in quanto tale è uno, infinito, immobile ed eterno, le sue modalità d’essere sono molteplici e temporali.

Non ci si muta in altro essere -perché nulla si crea dal nulla- ma si diviene in altri modi di essere, una dinamica fondata sulla differenza ontologica tra l’essere e gli enti: «E questa è la differenza tra l’universo e le cose de l’universo; perché quello comprende tutto lo essere e tutti i modi di essere: di queste ciascuna ha tutto l’essere, ma non tutti i modi di essere […]. Però intendete tutto essere in tutto, ma non totalmente e omnimodamente in ciascuno. Però intendete come ogni cosa è una, ma non unimodamente» (322-323). Bruno conclude dunque che tutti gli enti sono nell’universo e l’universo è in tutti gli enti. La struttura perfettamente unitaria dell’essere è una struttura di differenze. Il nucleo logico e ontologico di tale differenza è il Tempo.

Rispetto all’infinità spaziale e temporale, ogni misura parziale non può che essere identica a tutte le altre: «Alla proporzione, similitudine, unione e identità de l’infinito, non più ti accosti con essere uomo che formica, una stella che un uomo; perché a quello essere non più ti avicini con esser sole, luna, che un uomo o una formica; e però nell’infinito queste cose sono indifferenti» (320). Anche tale struttura logico-ontologica conferma la molteplice unità di tutte le cose tra di loro.

L’universo è la potenza stessa, è -in termini contemporanei- energia che si dispiega in una varietà lussureggiante di forme, espressioni, leggi, forze. Un universo animato da trasformazioni incessanti all’interno di una forma che non muta.

L’anima mundi «è tutta in qualsivoglia parte, come la mia voce è udita tutta da tutte le parti di questa sala» (253). Anche così si comprende la differenza tra causa e principio.

Non tutto ciò che è principio è anche causa. Il punto è principio della linea ma non la produce; l’istante è principio dell’azione ma non è sua causa. Il principio spaziotemporale rappresenta un concetto più generale rispetto a quello di causa efficiente. Il principio è parte costitutiva degli enti, degli eventi e dei processi. È una struttura intrinseca e immanente, è -nel linguaggio aristotelico- causa formale.

La causa è invece una struttura che concorre in modo esteriore e trascendente al farsi degli enti, degli eventi e dei processi, sia che la si intenda come causa efficiente sia come causa finale.

Intessuta di principi, cause e tempo, la materia è viva, animata, sacra: «È cosa indegna di razionale soggetto posser credere che l’universo e altri suoi corpi principali sieno inanimati; essendo che da le parti ed escrementi di quelli derivano gli animali che noi chiamiamo perfettibili» (179).

Come ogni altro ente, l’umano partecipa di tale vita e di questa sacralità. Diventarne consapevoli è condizione per non temere più di tanto la fine del composto che si è, in quanto «si mostra chiaro che ne le cose naturali quanto chiamano sostanza, oltre la materia, tutto è purissimo accidente; e che da la cognizione de la vera forma s’inferisce la vera notizia di quel che sia vita e di quel che sia morte; e, spento a fatto il terror vano e puerile di questa, si conosce una parte de la felicità che apporta la nostra contemplazione, secondo i fondamenti de la nostra filosofia: atteso che lei toglie il fosco velo del pazzo sentimento circa l’Orco ed avaro Caronte, onde il più dolce della nostra vita ne si rape ed avelena» (179-180).

Anche e soprattutto qui sta la luce che la filosofia offre a chi la coltiva. Luce che invade chi la ama e che produce inevitabilmente odio in chi non ne comprende natura, fondamenti, scopi.

Figlio della filosofia, Giordano Bruno così descrive se stesso: «Io, odiato da stolti, dispregiato da vili, biasimato da ignobili, vituperato da furfanti e perseguitato da genii bestiali; io, amato da savii, admirato da dotti, magnificato da grandi, stimato da potenti e favorito dagli dei» (177). E così rispose ai giudici del Tribunale dell’Inquisizione cattolica che l’8 febbraio 1600 lo condannarono a essere bruciato vivo: «Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam», ‘Forse avete più paura voi a pronunciare contro di me questa sentenza che io a riceverla’.

A un uomo siffatto -a un filosofo- davvero «ogni terreno è patria» (201), ogni luogo dello spazio, ogni istante del tempo.