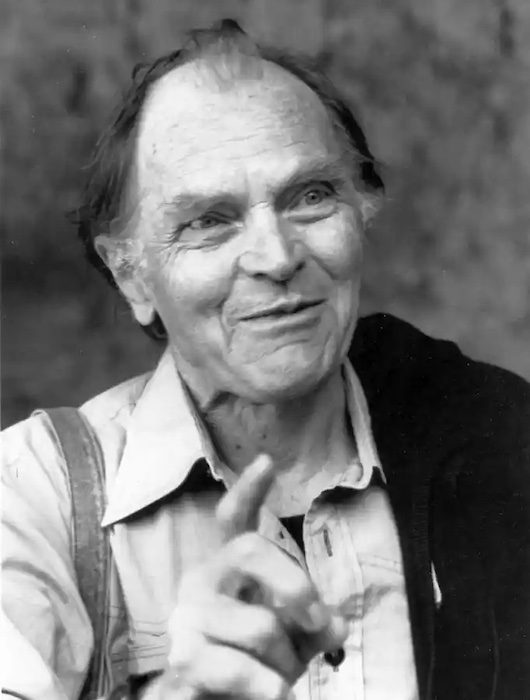

Paul K. Feyerabend

CONTRO IL METODO

Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza

(Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, 1975 by NBL)

Trad. di Libero Sosio

Prefazione di Giulio Giorello

Feltrinelli, 2021

Pagine 263

Contro il metodo è uno dei libri più argomentati che siano stati scritti a favore della conoscenza, a chiarimento della sua natura, a difesa del suo progresso, a spiegazione del suo statuto. Un libro pervaso dalla consapevolezza che una solida e reale acquisizione di conoscenza è possibile, pensabile e praticabile dove si dà libertà metodologica, dove si permette un pluralismo di itinerari, dove a essere rifiutati sono soltanto i dogmi di qualunque natura.

Uno dei risultati di un simile approccio è che «la scienza non ha un’autorità maggiore di quanta ne abbia una qualsiasi altra forma di vita. I suoi obiettivi non sono certamente più importanti delle finalità che guidano la vita in una comunità religiosa o in una tribù unita da un mito. A ogni modo non è compito loro limitare la vita, il pensiero, l’educazione dei membri di una società libera, dove chiunque dovrebbe avere una possibilità di pensare quel che gli pare e di vivere in accordo con le convinzioni sociali che trova più accettabili» (p. 244).

La crescita della conoscenza per Feyerabend non deve essere anarchica, è sempre stata anarchica: «Eventi e sviluppi come l’invenzione dell’atomismo nell’Antichità, la rivoluzione copernicana, l’avvento della teoria atomica moderna (teoria cinetica; teoria della dispersione stereochimica; teoria quantistica), il graduale emergere della teoria ondulatoria della luce si verificarono solo perché alcuni pensatori decisero di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche ‘ovvie’ o perché involontariamente le violarono» (21). La ricerca più feconda infrange infatti sempre le norme metodologiche stabilite. E questo accade per una serie assai ricca di ragioni.

La prima di esse è che nessuna teoria scientifica o di altro genere è completa e in accordo con tutti i fatti del campo che intende spiegare.

La seconda è che le osservazioni empiriche sono sempre intrise di teoria e non è possibile alcuna teoria che non si riferisca in qualche misura e modalità a delle osservazioni empiriche. «L’apprendimento non va dall’osservazione alla teoria, ma implica sempre entrambi gli elementi. L’esperienza ha origine assieme ad assunti teorici, non prima di essi e un’esperienza senza teoria è altrettanto incomprensibile come (si presume sia) una teoria senza esperienza: se si elimina una parte della conoscenza sensibile di un soggetto senziente si avrà una persona completamente disorientata e incapace di eseguire l’azione più semplice» (137). Il circolo epistemologico tra osservazione e teoresi, tra ‘empirismo’ e ‘razionalismo’ è costante, completo, costitutivo. Esso è stato ben individuato da David Hume, per il quale «le teorie non possono venire derivate da fatti. La richiesta di ammettere solo quelle teorie che derivino dai fatti ci lascerebbe senza alcuna teoria. Perciò la scienza quale noi la conosciamo può esistere solo se lasciamo cadere questa richiesta e rivediamo la nostra metodologia» (55).

L’unione profonda tra fatti e teorie rende necessario un confronto serio e rigoroso con le cosiddette interpretazioni naturali, con il senso comune, con le credenze condivise da un gruppo, una comunità, un’epoca. Nella scienza non si fa mai tabula rasa del passato e nello stesso tempo non si rimane mai ancorati alla tradizione, a ciò che è stato in altre epoche osservato, scoperto, pensato. Anche per questo «l’intenzione di partire da zero, dopo avere eliminato completamente tutte le interpretazioni naturali, è condannata all’insuccesso» (64).

Una terza ragione è che nessun metodo è sicuro e perenne, che «non esiste neppure una regola che rimanga valida in tutte le circostanze» (146-147) e che «tutte le metodologie, anche quelle più ovvie hanno i loro limiti. Il modo migliore per realizzare quest’obiettivo [non sostituire un metodo con un altro] consiste nel dimostrare i limiti e anche l’irrazionalità di alcune norme che vengono di solito considerate fondamentali […] dimostrare quanto sia facile menare per il naso la gente in un modo razionale» (29).

Una quarta ragione è che filosofia della scienza, storia della scienza e storia socio-politica non sono ambiti e saperi tra di loro irrelati ma costituiscono un campo epistemologico all’interno del quale ogni metodologia, ogni ipotesi e ogni legge vanno compresi, utilizzati e interpretati in una prospettiva storica, tanto che «la storia di una scienza diventa parte inscindibile della teoria stessa» (27).

Un esempio di quest’ultima tesi è la vicenda del cannocchiale e in generale il confronto tra astronomia tolemaica e astronomia copernicana, tra dinamica aristotelica e fisica galileiana. La dinamica di Aristotele è molto più generale di quella galileiana e moderna, non limitandosi al solo movimento – al moto locale in ispecie – ma riguardando anche le trasformazioni qualitative, il generarsi e dissolversi degli enti, l’accrescimento e la diminuzione di tutte le componenti in gioco in un fenomeno naturale. Galilei potè procedere all’elaborazione della propria dinamica soltanto circoscrivendo in modo netto questo insieme di linee di ricerca e applicando a quanto rimaneva l’utilizzo di uno strumento che fino ad allora aveva funzionato perfettamente soltanto nell’osservazione terrestre e che potè essere usato in ambito celeste soltanto a condizione di caricare l’osservazione di una densità teorica con la quale cercare di superare «le difficoltà che insorgono quando si cerca di considerare i risultati dell’osservazione telescopica nella loro immediatezza come indicanti proprietà stabili, obiettive, delle cose viste» (102).

Come operò Galilei per convincere i suoi interlocutori e lettori della verità del copernicanesimo rispetto all’aristotelismo tolemaico? Operò come un metafisico e come «un ciarlatano» e questo fu il suo merito, il suo genio, il suo contributo fondamentale all’ampliarsi della conoscenza. Sta qui, in questo giudizio solo apparentemente paradossale, uno dei nuclei fondamentali dell’epistemologia anarchica di Feyerabend. Galilei è Galilei perché non seguì alcun metodo come si pratica una fede religiosa, perché adoperò tutte le risorse e i trucchi retorici nei quali era un vero maestro, perché non si fermò a uno strumentalismo empirista ma ragionò, pensò e scrisse da quel metafisico platonico che era. Quella di Galilei, infatti, «è una nuova idea audace che implica un tremendo salto dell’immaginazione, […] un nuovo genere di esperienza che è non soltanto più sofisticato ma anche assai più speculativo di quanto non sia l’esperienza di Aristotele o del senso comune. Parlando in modo paradossale, ma non sbagliato, si potrebbe dire che Galileo inventa un’esperienza che contiene ingredienti metafisici. Proprio per mezzo di una tale esperienza si realizza la transizione da una cosmologia geostatica al punto di vista di Copernico e di Keplero» (76-77).

Galilei è uno dei massimi esempi della fecondità di risultati e dell’apertura di orizzonti verso i quali conduce il rifiuto dei dogmi più consolidati, ai quali il pisano oppose non un metodo ma una pluralità di metodologie, non l’idolatria dei fatti o delle teorie ma l’invenzione di nuove verità, di altri miti, di una diversa metafisica rispetto alle verità, ai miti e alla metafisica dominanti nel suo mondo. Galilei ci ha aiutato «contro tutti coloro che sono disposti ad accettare un’opinione solo se essa viene espressa in un certo modo e che prestano fede ad essa solo se contiene certe frasi magiche designate come protocolli o rapporti d’osservazione» (24); «Galileo il ciarlatano è un personaggio molto più interessante del misurato ‘ricercatore della verità’ che di solito ci viene additato come esempio da riverire. Infine, solo attraverso giochi di prestigio come questi in tale periodo particolare si poteva far progredire la scienza» (89).

La necessità di un pluralismo metodologico è motivata da numerosi altri fattori. Tra questi, la stretta relazione tra le leggi e i protocolli scientifici e i diversi linguaggi naturali dentro cui leggi e protocolli germinano e dai quali sono resi possibili non come semplice veicolo di conoscenza ma come condizioni stesse di tali conoscenze; circostanza la quale fa sì che non esista alcun linguaggio neutro e universale di osservazione e di interpretazione/resoconto dei dati osservativi ma ogni osservazione abbia senso e formuli i suoi risultati soltanto all’interno di un linguaggio dato, sia esso naturale sia esso scientifico. La questione dell’etere costituisce un caso piuttosto chiaro: «Si dice per esempio che l’esperimento di Michelson e Morley, la variazione della massa delle particelle elementari, l’effetto Doppler trasversale, confutano la meccanica classica e confermano la relatività. […] Se adottiamo il punto di vista della relatività, troviamo che gli esperimenti, che ovviamente saranno descritti ora in termini relativistici, usando le nozioni relativistiche di lunghezza, durata, massa, velocità ecc., sono rilevanti per la teoria, e troviamo anche che sostengono la teoria» (234-235).

In generale, i risultati di un’osservazione vengono espressi e comunicati con i termini e nel linguaggio della teoria che si vuole con essi dimostrare e difendere, quindi in un’altra lingua rispetto a quella delle osservazioni e teorie rivali. Si tratta per Feyerabend di una vera e propria fede linguistica che «non ha perciò alcuna rilevanza obiettiva» e che «continua a esistere esclusivamente come il risultato dello sforzo della comunità dei credenti e dei loro capi, siano questi preti o premi Nobel. È questo, secondo me, l’argomento più decisivo contro qualsiasi metodo, empirico o no, che incoraggi l’uniformità. Qualsiasi metodo del genere è, in ultima analisi, un metodo di inganno. […] Per concludere: l’unanimità di opinione può essere adatta per una chiesa, per le vittime atterrite o bramose di qualche mito (antico o moderno), e per i seguaci deboli e pronti di qualche tiranno. Per una conoscenza obiettiva è necessaria la varietà di opinione. E un metodo che incoraggi la varietà è anche l’unico metodo che sia compatibile con una visione umanitaria» (38-39).

Ne segue che quello scientifico sia soltanto uno tra i più fecondi linguaggi e strumenti inventati dalle società umane per vivere e sopravvivere nel proprio ambiente. Non è l’unico, non è infallibile e non può pertanto diventare troppo potente, esclusivo di altri linguaggi, aggressivo nelle sue conseguenze politiche e sociali. Come ogni fatto umano, anche la scienza è soggetta all’utilizzo politico, alla propaganda, all’ideologia, senza necessariamente dare un’accezione negativa all’elemento politico, alla propaganda, all’ideologia. Essenziale è però che la scienza non si presenti nelle forme colonialiste che hanno caratterizzato alcune delle sue fasi storiche e sulle quali l’analisi di Feyerabend è molto netta:

La scienza moderna schiacciò i suoi oppositori, non li convinse. La scienza si impose con la forza, non col ragionamento (ciò vale particolarmente nel caso delle ex colonie, nelle quali la scienza e la religione dell’amore fraterno furono introdotte come cosa ovvia, e senza consultarne gli abitanti o discutere con essi la cosa). Oggi ci rendiamo conto che il razionalismo, essendo legato alla scienze, non può darci alcun aiuto nel problema dei rapporti fra scienza e mito e sappiamo anche, da investigazioni di genere completamente diverso, che i miti sono molto migliori di quanto i razionalisti non abbiano osato ammettere. Così noi siamo oggi costretti a sollevare il problema dell’eccellenza della scienza […]

Le tribù non vengono soppresse solo fisicamente ma perdono anche la loro indipendenza intellettuale e sono costrette ad adottare la religione assetata di sangue dell’amore fraterno: il cristianesimo. […] La libertà viene recuperata, vecchie tradizioni sono riscoperte, sia fra le minoranze in paesi occidentali sia fra estese popolazioni in continenti non occidentali. Ma la scienza regna ancora sovrana. Essa regna sovrana perché coloro che la praticano sono incapaci di comprendere, e non disposti ad ammettere, ideologie diverse, perché hanno il potere di imporre i loro desideri, e perché usano questo potere esattamente come i loro predecessori usarono il loro potere per imporre il cristianesimo ai popoli in cui si imbatterono nel corso delle loro conquiste (241-243).

Alla luce di tutto questo, la proposta dell’epistemologo anarchico è di affrancare anche la scienza dal principio di auctoritas, come dovrebbe essere nella sua stessa natura, e separare quindi stato e scienza come sono state separate nell’Europa moderna stato e chiesa. Proposta che costituisce il lungo titolo (come tutti gli altri) del diciottesimo e ultimo capitolo:

La scienza è quindi molto più vicina al mito di quanto una filosofia scientifica sia disposta ad ammettere. Essa è una fra le molte forme di pensiero che sono state sviluppate dall’uomo, e non necessariamente la migliore. È vistosa, rumorosa e impudente, ma è intrinsecamente superiore solo per coloro che hanno già deciso a favore di una certa ideologia, o che l’hanno accettata senza aver mai esaminato i suoi vantaggi e i suoi limiti. E poiché l’accettazione e il rifiuto di ideologie dovrebbero essere lasciati all’individuo, ne segue che la separazione di stato e chiesa dovrebbe essere integrata dalla separazione di stato e scienza, che è la più recente, la più aggressiva e la più dogmatica istituzione religiosa. Una tale separazione potrebbe essere la nostra unica possibilità di conseguire un’umanità di cui siamo capaci, ma che non abbiamo mai realizzato compiutamente (240).

Una proposta politico-epistemologica così forte si inserisce all’interno di un’analisi – che percorre tutto il libro e gli dà senso – di ciò che chiamiamo scienza e ciò che definiamo non scienza, le quali devono convivere, collaborare, intersecarsi e interagire a favore di un progresso dell’umanità che sia libero dagli schematismi cronologici dell’idealismo e del positivismo, i quali identificano il dopo con il meglio. In realtà, «in tutti i tempi l’uomo si accostò al suo ambiente con i sensi aperti e un’intelligenza feconda, in tutti i tempi fece scoperte incredibili, in tutti i tempi noi possiamo apprendere dalle sue idee» (250).

Nessuno nega i frutti che molte teorie scientifiche hanno conseguito ma deve essere chiaro che lo hanno fatto all’interno di un più ampio campo di conoscenze e di pratiche, senza le quali non avrebbero potuto conseguire alcun risultato, senza le quali non avrebbero potuto esistere. L’astronomia e la dinamica moderne, ad esempio, «non avrebbero potuto progredire senza quest’uso scientifico di idee antidiluviane. […] Innovatori come Paracelso tornarono a idee anteriori e migliorarono la medicina. Dovunque la scienza si arricchisce con metodi non scientifici e con risultati non scientifici, mentre procedimenti che sono stati spesso considerati parti essenziali della scienza vengono tacitamente sospesi o aggirati» (248-249). Ed è per questo che «anche oggi la scienza può e deve trarre profitto da una mescolanza con ingredienti ascientifici» (249).

La separazione del campo epistemologico in elementi tra di loro irriducibili o in insuperabile conflitto rappresenta un ostacolo al progresso della conoscenza: «se desideriamo comprendere la natura, se vogliamo padroneggiare il nostro ambiente fisico, dobbiamo usare tutte le idee, tutti i metodi e non soltanto una piccola scelta di essi. L’affermazione che non c’è conoscenza fuori della scienza – extra scientiam nulla salus – non è altro che un’altra favola molto conveniente» (249).

Si può dunque dire che come la familiarità con l’idea cristiana di verità costrinse Nietzsche a mettere in discussione la verità del cristianesimo, allo stesso modo l’esigenza di rigore della scienza conduce Feyerabend a demistificare la scienza e ad affermare che «c’è un solo principio che possa essere difeso in tutte le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. È il principio: qualsiasi cosa può andar bene» (25). Qualsiasi cosa serva ad ampliare la conoscenza dell’intricato enigma che il mondo sempre rimane e indagare il quale senza illusioni, chiusure, dogmi costituisce lo statuto e l’obiettivo stesso delle scienze.

Si può dunque dire che come la familiarità con l’idea cristiana di verità costrinse Nietzsche a mettere in discussione la verità del cristianesimo, allo stesso modo l’esigenza di rigore della scienza conduce Feyerabend a demistificare la scienza e ad affermare che «c’è un solo principio che possa essere difeso in tutte le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. È il principio: qualsiasi cosa può andar bene» (25). Qualsiasi cosa serva ad ampliare la conoscenza dell’intricato enigma che il mondo sempre rimane e indagare il quale senza illusioni, chiusure, dogmi costituisce lo statuto e l’obiettivo stesso delle scienze.

[Dedico questo testo ai giornalisti ignoranti, alle miserabili virostar televisive, ai presidi e rettori burocrati, ai politici sadici e deliranti che hanno tentato di imporre il totalitarismo sanitario in nome di qualcosa che dichiaravano essere ‘scienza’ e che invece, come si vede, della scienza rappresenta l’opposto, costituendo piuttosto un’infame pratica oscurantista e autoritaria]