Ti mangio il cuore

di Pippo Mezzapesa

Italia, 2022

Con: Francesco Patané (Andrea Malatesta), Elodie (Marilena Camporeale), Tommaso Ragno (Michele Malatesta), Lidia Vitale (Teresa Malatesta), Michele Placido (Vincenzo Montanari), Francesco Di Leva (Giovannangelo)

Fotografia di Michele D’Attanasio

Trailer del film

Un bianco e nero sporco e arcaico disegna un film solo apparentemente ‘di mafia’. Da una storia in parte realmente accaduta in Puglia, nel Gargano, il regista distilla infatti un significato universale, antico e terribile, quello racchiuso in queste parole di Thomas Hobbes:

Da ciò appare chiaramente che quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: guerra che è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo. […] Perciò, tutte le conseguenze di un tempo di guerra, in cui ciascuno è nemico di ciascuno, sono le stesse del tempo in cui gli uomini vivono senz’altra sicurezza che quella di cui li doterà la loro propria forza o la loro propria generosità. […] E, ciò che è peggio, v’è il continuo timore e pericolo di una morte violenta; e la vita dell’uomo è solitaria, misera, ostile, animalesca e breve.

(Leviatano, a cura di Arrigo Pacchi, Laterza 1989, pp. 101-102)

Tale è infatti la vita dei Malatesta e dei Camporeale, due famiglie di antico odio. La loro attività ufficiale è la pastorizia. Buoi, maiali, pecore sono infatti continuamente presenti nel film. Con la loro violenza, la loro innocenza, la loro sporcizia, del tutto naturali. Altrettanto naturali appaiono la violenza, l’innocenza e la sporcizia in cui vivono nel 2004 Michele Malatesta (capofamiglia e unico sopravvissuto da bambino, nel 1960, allo sterminio di tutti i suoi familiari), sua moglie, i figli. I quali non hanno mai dovuto uccidere perché, come afferma Michele rivolgendosi al primogenito Andrea, «ho riempito il camposanto per farti dormire la notte».

Nemica è la famiglia dei Camporeale, a mediare tra loro la famiglia Montanari. Accade però che Andrea Malatesta inizi una relazione con Marilena, l’assai avvenente moglie del capo dei Camporeale. Si scatena inevitabile la guerra, il cui esito sarà imprevisto ma la cui modalità è inesorabile. Prima di questa catastrofe le tre famiglie confliggono su chi debba avere l’onore di portare il fercolo della Madonna nella festa di paese. I Camporeale arrivano a offrire, per bocca di Marilena, 100.000 € e il prete risponde «La Madonna ringrazia la signora». Madonna una cui statuetta insanguinata è l’immagine con la quale il film si apre. I riti cattolici, le costumanze, le cappelle, le processioni, le feste, segnano e scandiscono i momenti chiave della vicenda. Dappertutto spira un clima di colpa e di morte.

Completamente assenti sono le forze dell’ordine, i magistrati, le istituzioni diverse dalla famiglia e dalla parrocchia cattolica. E questo conferma che il film vuole avere e ha una valenza metaforica, un significato simbolico profondamente inscritto nella storia del Meridione d’Italia, del Mediterraneo, della loro antropologia diffidente, solitaria, nemica.

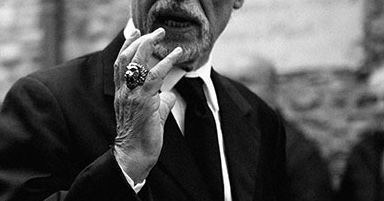

Il regista si sofferma spesso sui volti e sui ritratti, quasi a voler scolpire negli sguardi la rassegnazione alla sottomissione, alla violenza e alla morte. Una narrazione mitologica, dunque, e universale. Poiché al di là delle contingenze sociologiche e della cronaca, l’inferno sono gli altri, come affermò Sartre copiando Schopenhauer: «La verità è che siamo destinati a essere miserabili, e lo siamo. Aggiungiamo che la fonte principale dei mali più seri che possono affliggere l’uomo è l’uomo stesso […] dato che ognuno è destinato a essere il diavolo dell’altro» (Supplementi a «Il mondo come volontà e rappresentazione»,1844, a cura di Giorgio Brianese, Einaudi 2013, p. 737).

Ogni antropologia positiva naufraga davanti ai sentimenti umani. La nostra specie non ne ha colpa, come non ce l’hanno buoi, maiali, pecore. O meglio, la colpa è ab origine in tutti ed è la nascita. Dietro le modalità narrative e l’espressività arcaica di Ti mangio il cuore sta questa semplice verità, antica e perenne.