Il totalitarismo nel quale viviamo -naturalmente senza accorgercene- è secondo Günther Anders soft poiché avendoci «già determinati avant la lettre, può sempre permettersi di essere generoso, può sempre restare liberale. […] Ci lascia le mani libere per le nostre opere? Sì. Perché le nostre mani sono opera sua» (L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, 2007, p. 171).

Il totalitarismo nel quale viviamo -naturalmente senza accorgercene- è secondo Günther Anders soft poiché avendoci «già determinati avant la lettre, può sempre permettersi di essere generoso, può sempre restare liberale. […] Ci lascia le mani libere per le nostre opere? Sì. Perché le nostre mani sono opera sua» (L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, 2007, p. 171).

Fondamentale in questa struttura è naturalmente l’informazione, la quale descrive un mondo radicalmente virtuale, dove gli eventi sono tutti spiegati e piegati a vantaggio del padrone, vale a dire gli Stati Uniti d’America e le loro emanazioni finanziarie. Così nessuno dice, ad esempio, che la tragedia dei migranti che si ammassano ai confini dell’Europa, spesso con esiti fatali, è frutto non della miseria e della dittatura -che nelle aree di provenienza sono ben presenti da decenni- bensì di una ‘strategia del caos’ «che gli occidentali hanno portato a casa loro», la quale «mira ad abbattere i regimi laici a vantaggio dei movimenti islamisti, onde smantellare alcuni apparati statuali e militari che non potevano controllare e poi a rimodellare l’intera regione sulla base di piani stabiliti ben prima degli attentati dell’11 settembre. Così, lo Stato islamico (‘Daesh’) è stato creato dagli americani nel contesto dell’invasione dell’Iraq, e poi si è rivoltato contro di loro. […] Oggi abbiamo perciò tre guerre in una: una guerra suicida contro la Siria, nella quale gli occidentali sono gli alleati di fatto dei jihadisti, una guerra degli americani contro lo Stato islamico e una guerra delle dittature del Golfo e della Turchia contro l’asse Beirut-Damasco-Teheran, con la Russia sullo sfondo» (Alain de Benoist in Diorama Letterario 325, p. 6).

La stessa grave disinformazione è attiva nelle questioni economiche, nel «trionfo incondizionato ed assoluto della visione capitalista, che resta salda e inscalfibile a governare i disastri che ha prodotto, non solo nei proclami politici ma, prima e soprattutto, nel senso comune della gente», una visione per la quale è necessario sacrificare tutto alla cosiddetta ‘crescita’ del PIL, la quale ci impedisce di «accettare l’idea che, da molti anni, viviamo al di sopra delle nostre possibilità, e quella cosa chiamata Pil, lo vogliamo o meno, decrescerà. Non sarà un gran dramma, se quello che decrescerà con lui saranno solo i suoi frutti più maturi: gadgets, o, per dirla in un’altra lingua, minchiate» (Archimede Callaioli, ivi, p. 27).

Una delle menti e delle scritture più lucide del Novecento, George Orwell, aveva ben compreso radici e sviluppi del totalitarismo linguistico, della neolingua che -dagli slogan dei telegiornali al politicamente corretto- distrugge ogni potenzialità critica delle menti: «In 1984 la ‘neolingua risponde a questa duplice esigenza: impoverire e rendere ogni pensiero non conforme impossibile sin dall’inizio. Insomma, una sorta di contraccezione intellettuale, di profilassi mentale» (Emmanuel Lévy, p. 39). Orwell aveva letto con grande attenzione i libri dello studioso statunitense James Burnham, il quale nel 1946 cominciò a parlare di una Managerial Revolution, dell’ascesa di «una nuova classe transnazionale: quella degli ‘organizzatori’», protagonisti di «un nuovo tipo di società planetaria e centralizzata, che non sarà né capitalista, né socialista, né democratica e in cui emergerà una nuova classe, quella degli ‘organizzatori’ o ‘managers’, i quali saranno ‘dirigenti d’impresa, tecnici, burocrati e militari’» (Id., p. 38).

È esattamente quanto sta accadendo. Ha dunque ragione Martin Heidegger ad accomunare nazionalsocialismo, comunismo e capitalismo nella comune distruzione di ogni stratificazione temporale, di ogni identità spaziale, di ogni libertà e comunità, di ogni vita.

Youth – La giovinezza

di Paolo Sorrentino

Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, 2015

Con: Michael Caine (Fred Ballinger), Harvey Keitel (Mick Boyle), Rachel Weisz (Leda Ballinger), Paul Dano (Jimmy Tree), Madalina Diana Ghenea (Miss Universo), Alez MacQueen (L’emissario della regina), Jane Fonda

Trailer del film

Due anziani artisti -un musicista e un regista- vivono il loro crepuscolo in modi assai diversi tra le montagne svizzere, nello spazio verticale dove il primo dice di aver rinunciato a ogni ulteriore creazione, il secondo -invece- sta preparando il suo film testamento. In un doloroso chiasmo, il finale inverte i loro destini. Il musicista eseguirà ancora «l’opera della propria leggerezza», il secondo sarà accompagnato dall’intero suo passato -che gli appare nelle fattezze delle sue tante attrici- verso L’ultimo giorno di vita, come recita il titolo del progettato film.

Due anziani artisti -un musicista e un regista- vivono il loro crepuscolo in modi assai diversi tra le montagne svizzere, nello spazio verticale dove il primo dice di aver rinunciato a ogni ulteriore creazione, il secondo -invece- sta preparando il suo film testamento. In un doloroso chiasmo, il finale inverte i loro destini. Il musicista eseguirà ancora «l’opera della propria leggerezza», il secondo sarà accompagnato dall’intero suo passato -che gli appare nelle fattezze delle sue tante attrici- verso L’ultimo giorno di vita, come recita il titolo del progettato film.

Youth è infatti un’opera sul cinema e sul tempo. Le heideggeriane estasi del tempo –ciò che ha da venire, l’essente stato, il presente- vengono continuamente pronunciate. E in questo modo il film diventa una dolente metafora dell’andare degli anni, della memoria incarnata della giovinezza. Opera profonda, visionaria, luminosa. Forse con troppi finali ma anche con un notevole coraggio. Come Kubrick, Sorrentino è un regista epico, è un artista eccellente nella scelta e nell’intreccio di scenografia, montaggio e musiche. La particolare dimensione esistenziale dei suoi protagonisti aleggia dentro l’opera d’arte. È dominante, perché tema unico del film, ma anche dominata dall’intera creazione cinematografica; è come se dominasse da lontano. Mi sono trovato coinvolto nel ritratto drammatico e tenero dei personaggi ma con una certa distanza. Alla fine, infatti, a contare è il cinema in quanto tale.

Molto diverso dalla Grande Bellezza, Youth è opera interiore e quasi decadente, mentre la precedente era barocca e dionisiaca. Ma la poetica è la stessa: è la pura forma, è il colore, è il labirinto del sogno umano. E soprattutto è una meditazione sull’andare inesorabile degli anni, degli istanti, del tempo. Un andare che solo le emozioni, la bellezza, l’opera possono salvare. Una costante malinconia pervade Youth, come se «anche gli eventi più desiderati fossero guardati da un luogo dell’abbandono; guardati con commozione, come se fossero già perduti prima ancora che accadano, mentre accadono e una volta accaduti» (Lucrezia Fava). Il tempo, il cinema. La loro finzione diventa la più radicale delle verità, diventa un’«ermeneutica della fatticità» (Martin Heidegger).

«Viva le femmine! Viva il buon vino!»

da Don Giovanni

di Da Ponte – Mozart

(1787)

Atto II – Scena XVIII

Orchestra e coro dell’Opera di Parigi

Direttore: Lorin Maazel

Don Giovanni: Ruggero Raimondi

Donna Elvira: Kiri Te Kanawa

Leporello: José van Dam

Donna Elvira ancora si illude di poter essere amata da Don Giovanni, si illude soprattutto di ‘redimerlo’, «che vita cangi». Di fronte a una richiesta così insensata -la cristiana metanoia, la conversione- l’uomo la invita a condividere il suo pranzo: «Lascia ch’io mangi, / E se ti piace, / mangia con me». Alla patetica preghiera di diventare altro da ciò che è, Dom Juan oppone la necessità del corpo, del cibo. Leporello -il doppio che mai prevale- vedendo quanto accorato sia l’amore della donna, dice tra sé e sé che «se non si muove / al suo dolore, / Di sasso ha il core, / o cor non ha». Ma Don Giovanni potrebbe rispondere con le stesse parole del Visconte di Valmont delle Liaisons Dangereuses: «Trascende ogni mia volontà». Rispetto alla tragedia di Choderlos de Laclos, tuttavia e per fortuna, Da Ponte e Mozart elevano un inno alla gioia: «Vivan le femmine, / Viva il buon vino! / Sostegno e gloria / d’umanità!».

Subito dopo questo grido di piacere e di potenza appare sulla scena il primo segno del moralista, del Commendatore, che viene a prendersi il reietto per portarselo all’inferno. Ma Don Giovanni non rinuncerà mai alla sua vitalità disperata e diretta, replicando «No!» al «Pentiti!» che più volte dal Commendatore gli viene intimato. «Incredibilmente sprovvista di etica, la sua opera non può aver contratto un debito nei confronti dell’ebraismo, religione dell’etica che si fonda sull’osservanza della Legge». Questa accusa indirizzata da François Rastier a Heidegger è in realtà un grande apprezzamento, che potrebbe essere rivolto anche a Mozart-Da Ponte.

Le femmine e il vino, per sempre.

Possiamo incontrare gli dèi ogni volta che il nostro muoverci e il nostro stare assume la forma del soggiorno. È questo il senso del viaggio compiuto da Heidegger in Grecia nel 1962. Un percorrere territori che fu un andare alla radice del suo pensare, un vedere in cui –nella dinamica del nascondimento che si mostra- l’ἀλήθεια, la verità, finalmente risplende nel corpomente, attraversato dalla vibrazione del sacro in cui il divino consiste.

Possiamo incontrare gli dèi ogni volta che il nostro muoverci e il nostro stare assume la forma del soggiorno. È questo il senso del viaggio compiuto da Heidegger in Grecia nel 1962. Un percorrere territori che fu un andare alla radice del suo pensare, un vedere in cui –nella dinamica del nascondimento che si mostra- l’ἀλήθεια, la verità, finalmente risplende nel corpomente, attraversato dalla vibrazione del sacro in cui il divino consiste.

Oltre l’archeologia, al di là della storiografia, il viaggio filosofico coglie la pienezza del soggiornare. Così a Neméa, in quell’ampia distesa dove le poche colonne rimaste del tempio di Zeus vibrano «come le corde di una lira invisibile dalla quale, forse, i venti traggono melodie di canti funebri che i mortali non riescono a udire –eco della fuga degli dèi» (Martin Heidegger, Soggiorni. Viaggio in Grecia [Aufenthalte, 1989], trad. di Alessandra Iadicicco, Guanda 1997, p. 24).

Partito da Venezia in nave, Heidegger tocca le prime isole –Cefalonia, Itaca-, poi Olimpia, Corinto, Creta, Rodi…ma in nessuno di questi luoghi trova ciò che sembra cercare. Finché non gli si apre Delo –la Manifesta- e il senso del viaggio si compie. Nell’isola deserta, assolata e silenziosa, si raccoglie e si nasconde il segreto della Luce. Quel luogo «custodisce il sacro e lo difende contro l’assalto di tutto ciò che è empio» (37), luogo intatto, rimasto libero dalla «crescente desolazione dell’esserci moderno» (50). L’Isola di Apollo è il cuore pulsante della Grecia –lo era un tempo, lo è per sempre- poiché in essa splende «quella inconfondibile luminosità dell’esserci greco, che cela e preserva in sé l’oscurità del destino» (55).

Il nostro destino, il Geschick del presente, vive nel rischio costante dell’insensatezza, proprio perché la ὕβρις –la tracotanza degli apparati tecnici- è per Heidegger l’opposto di ogni soggiornare, è un rubare alla Terra ciò che la Terra offre, senza riconoscere però, in cambio, la sua sostanza sacra. Questo significa che gli dèi sono fuggiti dal nostro spazio di vita, lasciando nella desolazione più profonda –perché inavvertita- ogni nostra impresa, ogni fare, ogni conquista.

Non alla ricerca dei singoli luoghi, dunque, è volta l’intenzione del filosofo ma all’interezza dello spazio greco, lo spazio in cui il divino soggiorna nella pienezza che si sottrae e che lo fonda. Ad Atene, quindi, va oltrepassata la caligine che nasconde quanto rimane della città antica, in modo da –entrati nello spazio della dea eponima- poter sentire quel «bagliore inafferrabile» che «comincia a far oscillare l’intera costruzione» e che la solleva «in una presenza saldamente delimitata, intimamente fusa con le scogliere che la sostenevano. Quella presenza era colma dell’abbandono del santuario. A esso, invisibile, si avvicinò l’essenza della dea fuggita» (46-47). La stessa apertura all’enigma, che nascondendosi si rivela, Heidegger la vive a Capo Soúnio, dove «le poche colonne ancora in piedi offrivano al vento le corde di una lira invisibile: le faceva vibrare il dio di Delo che guarda lontano per accompagnare il canto che echeggiava sull’arcipelago delle Cicladi» (49).

Al centro del viaggio sta dunque Apollo, il dio «che trasformò l’elemento selvaggio e conciliò la sofferenza» (30) ma il libro si chiude con Delfi, il soggiorno si compie nel nome di Dioniso. Delfi non è i suoi specifici luoghi, i templi, i tesori, le fonti. Delfi è l’intero, la cui luce «non giungeva dai resti dei templi o dagli scrigni dei tesori, né dalle costruzioni disseminate lungo il pendio fino alla vetta, ma irraggiava dalla grandiosità della contrada stessa» che «sotto l’alto cielo dove l’aquila, uccello di Zeus, volteggiava attraverso l’aria chiara, si apriva come il tempio» (57-58). Delfi che Heidegger paragona alla coppa Exekías, con i delfini che accompagnano Dioniso. Quella coppa, Delfi e la Grecia tutta riposano «entro i limiti propri della splendida raffigurazione […], il luogo della nascita dell’Occidente e dell’epoca moderna, nascosto nel mondo insulare che lo circonda, resta affidato al pensiero rammemorante del soggiorno» (63).

Il soggiorno di Heidegger –in Grecia, nel mondo, nella filosofia- si configura così come un abitare il Tempo in forma pienamente pagana e cioè nei modi di un vivere familiare, iniziale, straordinario eppur misurato: «Quel soggiorno resterà irripetibile. Eppure non è trascorso» (44). Non lo è e non lo sarà. Con il viaggiare e con il tornare, Heidegger conferma ciò che ha sempre saputo, che «l’intera Grecia antica si trasformò in un’unica isola richiusa in se stessa e separata dal resto del mondo noto e ignoto. Il congedo dalla Grecia divenne l’avvento della Grecia. Ciò che era sopravvissuto portando con sé la garanzia del proprio restare fu il soggiorno degli dèi fuggiti che si apre al pensiero rammemorante» (62).

Di questo soggiornare, la filosofia è forma suprema.

Domani nella battaglia pensa a me

(Mañana en la batalla piensa en mi, 1994)

di Javier Marías

Trad. di Glauco Felici

Einaudi 2014 (1998)

Pagine 291

«Tomorrow in the battle think on me». Sì, pensa a me domani –mañana, tomorrow– nella battaglia che ogni giorno l’esistere rappresenta. Battaglia la cui sconfitta certa possiamo differire senza poterla cancellare. Ciò che i fantasmi della sua mente dicono a Riccardo III nella tragedia shakespeariana, lo ripetono a noi ogni giorno gli eventi accaduti e quelli che sarebbero potuti accadere. Potenzialità e possibilità sono dispositivi fondamentali dell’esistere. Essi contano quanto e a volte più di ciò che è diventato realtà, atto. Ben lo sapeva Aristotele, per il quale la tragedia -il romanzo dei Greci- è più filosofica della storia proprio perché dà conto di ciò che potrebbe accadere e non soltanto di ciò che di fatto è accaduto. «Forse siamo fatti in ugual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere» poiché «ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e ciò che non è stato può ancora essere», scrive infatti Marìas (pp. 280-281).

«Tomorrow in the battle think on me». Sì, pensa a me domani –mañana, tomorrow– nella battaglia che ogni giorno l’esistere rappresenta. Battaglia la cui sconfitta certa possiamo differire senza poterla cancellare. Ciò che i fantasmi della sua mente dicono a Riccardo III nella tragedia shakespeariana, lo ripetono a noi ogni giorno gli eventi accaduti e quelli che sarebbero potuti accadere. Potenzialità e possibilità sono dispositivi fondamentali dell’esistere. Essi contano quanto e a volte più di ciò che è diventato realtà, atto. Ben lo sapeva Aristotele, per il quale la tragedia -il romanzo dei Greci- è più filosofica della storia proprio perché dà conto di ciò che potrebbe accadere e non soltanto di ciò che di fatto è accaduto. «Forse siamo fatti in ugual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere» poiché «ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e ciò che non è stato può ancora essere», scrive infatti Marìas (pp. 280-281).

Lo statuto del romanzo -questa invenzione di Cervantes condotta al culmine da Proust- è ciò su cui Marías si interroga. Non in un testo di critica letteraria -e quindi esterno- ma dall’interno stesso di una narrazione fredda e insieme -spesso- struggente, permeata di una oggettiva disperazione, nella quale i dialoghi si confondono/fondono con i pensieri del Narratore o dei vari personaggi, intessuta anche per questo di improvvise parentesi che non interrompono il fluire del racconto e costruita con un andamento a spirale di eventi identici o simili, di frasi identiche o leggermente variate.

E che cosa racconta Domani nella battaglia pensa a me? Racconta di un uomo che -più per assecondare gli eventi che per determinarli- sta per fare l’amore con una donna conosciuta da pochi giorni e che lo ha invitato a casa propria una sera in cui il marito è all’estero per lavoro. Mentre si stanno spogliando, però, Marta muore. Una morte narrata con straordinaria perizia, nella sua inesorabile lentezza e nella sua improvvisa incomprensibilità, come è narrata da Tolstòj La morte di Iván Iljìc: «Non posso cessare di esistere mentre tutte le altre cose e le persone rimangono qui e rimangono vive e sullo schermo un’altra storia continua a svolgersi. Non ha senso che le mie gonne rimangano vive su quella sedia se io non potrò più metterle, o che i miei libri respirino ancora sugli scaffali se non potrò più guardarli. […] Né ho mai pensato molto alla morte, che a quanto sembra arriva e come, e arriva in un solo momento che sconvolge tutto e tutto colpisce, ciò che era utile e faceva parte della storia di qualcuno in quel momento unico diventa inutile e privo di storia» (25). Victor rimane incatenato a questa morte -lui dice «incantato»- e cerca nei giorni successivi di sapere qualcosa di questa donna. È una sua necessità, una sua decisione, perché nessuno sa che Marta è morta tra le sue braccia, anche se sanno che è morta mentre qualcuno era con lei. Gli eventi si susseguono a volte prevedibili e più spesso sorprendenti, anche molto sorprendenti.

Su ogni evento, cosa, pensiero aleggia la potenza della dissoluzione, poiché «tutto viaggia verso il suo stesso svanire e si perde e poche cose lasciano traccia» (17) e anche Marta Téllez «si sarebbe andata relegando e oscurando nell’ormai rapido viaggio verso il suo sfumare (quanto poco rimane di ogni individuo, di quanto poco vi è testimonianza, e di quel poco che rimane tanto si tace)» (73). L’autore ripete di continuo che «di quasi nulla resta traccia» (48), e alla fine niente, per nessuno, mai. «Passan vostre grandezze e vostre pompe, / passan le signorie, passano i regni; / ogni cosa mortal Tempo interrompe»; «Tutto vince e ritoglie il Tempo avaro; / chiamasi Fama, et è morir secondo, / né più che contra ‘l primo è alcun riparo. / Così ‘l Tempo triunfa i nomi e ‘l mondo» (Petrarca, Trionfo del Tempo, 112-114 e 142-145). Il tempo e il morire sono forme della dissoluzione. E sono dunque i due temi fondamentali di questo romanzo.

Mentre osserva a distanza l’entierro di Marta Téllez, Víctor si imbatte in una tomba sulla quale è scritto: «Quelli che parlano di me non mi conoscono e quando parlano mi calunniano; quelli che mi conoscono tacciono, e nel tacere non mi difendono; così, tutti mi maledicono fino a quando mi incontrano, ma quando mi incontrano riposano, e passano oltre, anche se io non riposo mai» (66). Un trasparente e ironico enigma, nel quale la morte descrive ciò che Heidegger definisce Uneigentlichkeit, una banale e passiva modalità di intendere la finitudine degli umani. In realtà il morire non consiste nell’essere vittime della dissoluzione e della «nera schiena del tempo» (43 e 173) ma è -al contrario- la conferma della potenza insita nella possibilità rispetto all’atto, nel divenire rispetto all’immobilità, nella fragile potenza del corpotempo rispetto alla tracotanza dell’eterno. Anche le pur struggenti e tristi parole conclusive del romanzo non possono impedire di cogliere la potenza della dissoluzione che dà senso al divenire dell’universo, mai raccolto in una vuota stasi ma sempre andante nell’incessante trasformazione della materia «mentre viaggiamo verso il nostro sfumare lentamente per transitare soltanto alla schiena o al rovescio di quel tempo, dove non si può continuare a pensare se non si può continuare a prendere commiato» (278).

È tale potenza della mortevita che spiega «la miserabile superiorità dei vivi e la nostra provvisoria vanità» (204); spiega la finzione del potere e dei regni (efficace il ritratto beffardo e plausibile che viene dato del re di Spagna e di ogni sovrano, pp. 100 sgg); spiega il ‘male’ che quando viene commesso non è reputato quasi mai tale, con una chiara adesione all’intellettualismo etico: «Nessuno fa nulla convinto della sua ingiustizia, almeno non nel momento di farlo» (108), «è soltanto che in molti momenti non si possono tenere in considerazione gli altri, rimarremmo paralizzati» (244); spiega l’inevitabilità dell’inganno, nostra condizione naturale che ci permette di sopportare l’esistere e di sopportarci a vicenda; spiega l’imprevedibilità della storia e il veloce ritmo del suo mutare, del quale è esempio questo stesso romanzo, la cui trama dipende in tutto dalle tecnologie perché è una trama che non sarebbe stata neppure pensabile se nel 1994 fossero esistiti i telefoni cellulari.

A partire dalla dissoluzione dalla morte e dal tempo, questo libro è anche una dichiarazione di poetica, un documento di narratologia. Per Marías il divenire consiste nella narrazione che se ne fa, il mondo sta nella memoria, la mente è in qualche modo tutte le cose: «Ciò che quando accade non è volgare né fine né gioioso né triste può essere triste o gioioso o fine o volgare quando viene raccontato»; «il mondo dipende dai suoi relatori e anche da quelli che ascoltano il racconto e a volte lo condizionano»; «quello che succede non succede del tutto fino a quando non viene scoperto, fino a quando non si dice e non si sa, e intanto è possibile la trasformazione dei fatti in puro pensiero e in puro ricordo, in nulla» (136, 226 e 275).

Il nulla. «L’unica soluzione sarebbe che tutto finisse e non ci fosse nulla» (262; cfr. anche 170). Questa è, in effetti, la condizione umana e la condizione di ogni cosa che ha sensibilità e vita. E che dunque soffre. Magistrale è stata quindi la scelta, per la copertina del libro, di un particolare della tavola della Resurrezione dell’Altare di Isenheim di Matthias Grünewald. Non la colorata, banale e innaturale posa del risorto ma la complessità e il dinamismo della caduta di un soldato, una caduta che sembra non finire mai. «Tomorrow in the battle think on me, And fall thy edgeless sword. Despair, and die!» (Richard III, atto V, scena III).

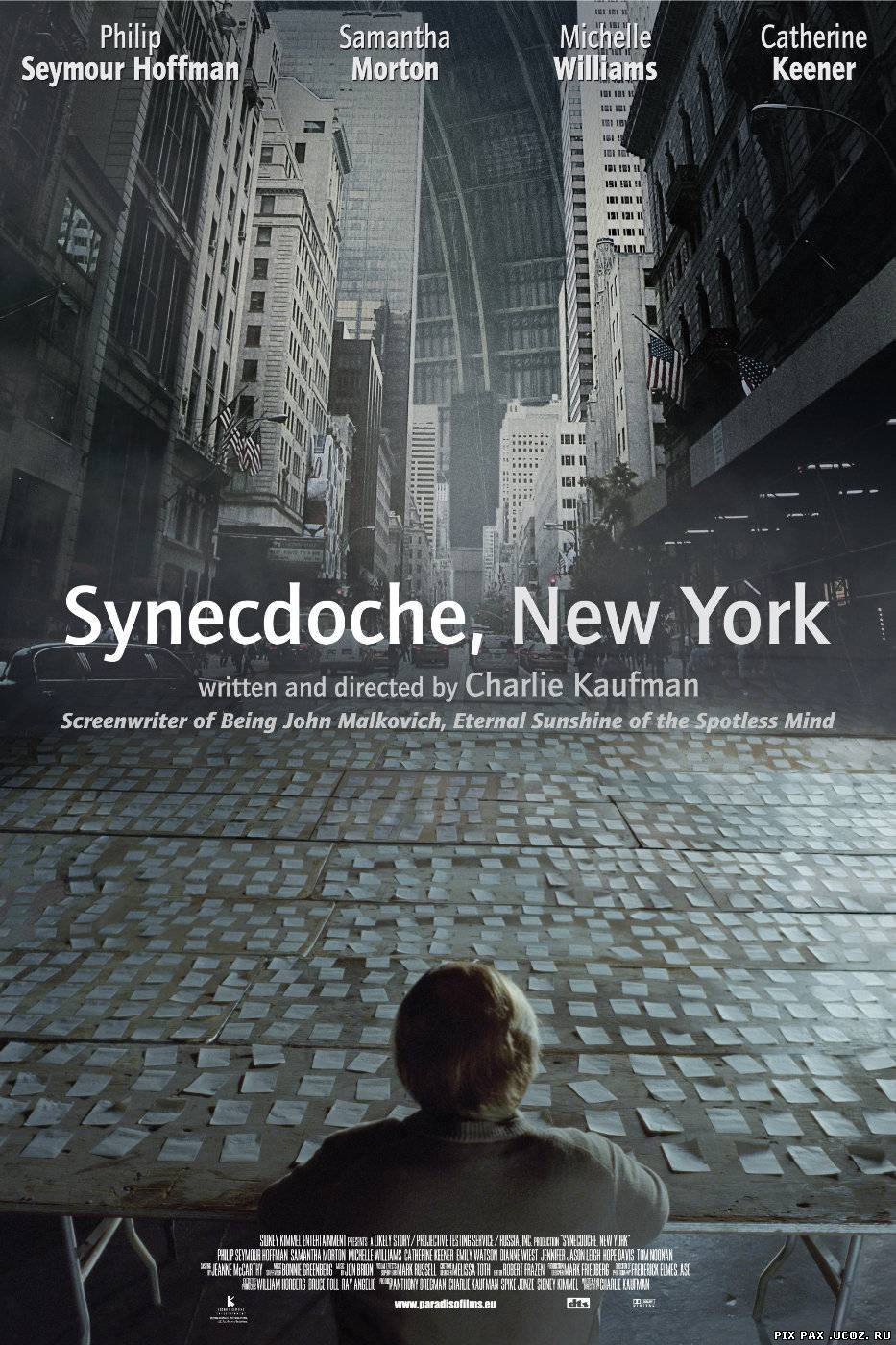

Synecdoche, New York

di Charlie Kaufman

USA, 2008 (distribuito in Italia nel 2014)

Con Philip Seymour Hoffman (Caden Cotard), Samantha Morton (Hazel), Catherine Keener (Adele Lack), Michelle Williams (Claire Keen), Tom Noonan (Sammy Barnathan), Emily Watson (Tammy), Hope Davis (Madeleine Gravis), Dianne Wiest (Ellen Bascomb/Millicent Weems)

Trailer del film

La sineddoche -insieme alla metonimia- è una delle figure retoriche più importanti, che utilizziamo di continuo nel nostro parlare. Consiste infatti nella sostituzione di un termine con un altro che abbia in comune con il primo elementi quali il genere, la quantità, l’estensione, come quando ad esempio si dice ‘molte braccia’ per indicare ‘molti lavoratori’, ‘due ruote’ per indicare una motocicletta oppure ‘l’italiano è estroverso’ per dire che a esserlo sono gli italiani. La parte per il tutto. Un singolo essere umano per l’intera specie.

La sineddoche -insieme alla metonimia- è una delle figure retoriche più importanti, che utilizziamo di continuo nel nostro parlare. Consiste infatti nella sostituzione di un termine con un altro che abbia in comune con il primo elementi quali il genere, la quantità, l’estensione, come quando ad esempio si dice ‘molte braccia’ per indicare ‘molti lavoratori’, ‘due ruote’ per indicare una motocicletta oppure ‘l’italiano è estroverso’ per dire che a esserlo sono gli italiani. La parte per il tutto. Un singolo essere umano per l’intera specie.

Ciascuno, in realtà, pensa a se stesso come all’esempio e all’incarnazione universale dell’umanità. Così, quando il regista Caden Cotard comincia a percepire nel proprio corpomente i sintomi della decadenza, della malattia, della depressione e della morte, è l’intero mondo che muta. Un premio ricevuto per la sua attività artistica gli consente di progettare, provare, realizzare l’opera totale: una messa in scena della propria vita mentre essa accade. Centinaia di attori, spazi enormi, scenografie che si moltiplicano perché dovrebbero rappresentare un intero mondo. Le identità/differenze tra gli attori, i personaggi, gli attori che interpretano gli attori del suo spettacolo mentre lo recitano, si confondono sino ad annullarsi. Nel senso che lo spettatore del film non riesce più a comprendere davvero chi sia chi, se si stia recitando il film o se si stia recitando dentro il film. I piani spaziali e temporali si confondono anch’essi, si dilatano, toccano il trascorrere di anni in pochi minuti e poche scene, mentre una sola giornata si allunga.

Sino a un certo momento tutto questo è tenuto sotto controllo. Poi, da quando la moglie di Cotard si trasferisce a Berlino con la propria amante e la bambina -gettando nella disperazione il marito-, l’intreccio di esistenza, teatro, eventi, incontri, repliche degli incontri, attori, sosia degli attori, diventa uno straordinario e lucido delirio identitario e spaziotemporale, la cui spiegazione è però incisa in due nomi: Capgras e Cotard.

Il nome di Capgras compare sul citofono dell’appartamento affittato dalla moglie del regista. Mentre gli altri nomi sono quasi illeggibili, questo viene messo in evidenza con dell’adesivo. Un cognome non certo casuale. I soggetti colpiti dalla sindrome di Capgras sono infatti convinti che familiari e amici siano in realtà dei sosia, degli attori che hanno preso il posto dei loro cari allo scopo di ingannare, far del male, distruggere la persona.

Il regista si chiama Caden Cotard. La sindrome di Cotard è ancora più grave, forse la più grave patologia psichiatrica che sia concepibile. Nella sua forma estrema il soggetto è convinto di essere morto. Nessuna persona, nessun ragionamento, nessuna prova possono smuoverlo da tale convinzione. La spiegazione più plausibile di questa tragedia della psiche sta nel fatto che a causa di lesioni organiche o di processi degenerativi i centri sensoriali non interagiscono più con le aree emotive dell’encefalo. Il cervello però cerca disperatamente di dare un significato al deserto emozionale che ne consegue. La spiegazione più logica è che chi non prova nessuna emozione deve in realtà essere già morto.

In una delle battute il regista afferma esplicitamente che «non è uno spettacolo solo sulla morte». Certo. Perché è a partire dal nostro essere finiti che la vita si declina secondo tutte le sue strutture. Il morire non è una parte dell’esistere ma costituisce il suo tutto, la sua sineddoche.

«Non è che l’esserci riempia con le fasi delle sue realtà effettuali istantanee una pista o un segmento sottomano “della vita”, ma estende se stesso, sì che il suo esser proprio è fin dapprincipio costituito come estensione. Nell’essere dell’esserci sta già il “tra” riferito a nascita e morte. […] L’esserci fattizio esiste per nascita, e per nascita muore anche proprio nel senso dell’essere-alla-morte. Entrambi i “capi” e il loro “tra” sono, finché l’esserci fattiziamente esiste, ed essi sono in quel modo che unicamente è possibile sulla base dell’essere dell’esserci come cura. Nascita e morte si “con-nettono”, nel modo che è proprio dell’esserci, nell’unità di dejezione e sfuggente o precorrente essere-alla-morte. In quanto cura, l’esserci è il “tra”» (Martin Heidegger, Essere e tempo, trad. di A. Marini, Mondadori 2006, § 72, p. 1051).

Capolavori. Sia il libro di Heidegger sia il film di Kaufman.

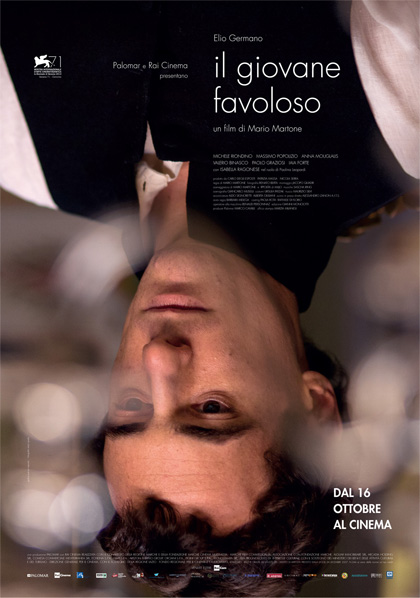

Il materialismo antiumanista di Leopardi

Il giovane favoloso

di Mario Martone

Italia, 2014

Con Elio Germano (Giacomo), Michele Riondino (Antonio Ranieri), Massimo Popolizio (Monaldo), Valerio Binasco (Pietro Giordani), Paolo Graziosi (Carlo Antici), Sandro Lombardi (precettore di casa Leopardi), Isabella Ragonese (Paolina Leopardi), Anna Mouglalis (Fanny Targioni Tozzetti), Federica De Cola (Paolina Ranieri)

Trailer del film

Il problema sono le biografie. Le quali possono essere a volte utili alla comprensione ma che nel caso di artisti, filosofi, scienziati costituiscono per lo più un equivoco. L’equivoco della dipendenza dell’opera dal fattore biografico. È evidente che le esistenze di tutti gli esseri umani -compresi coloro che hanno lasciato qualcosa di duraturo, di fecondo, di bello nel tempo- sono segnate anche da contraddizioni e da miserie. Poiché sono segnate dal limite. Il problema è la riduzione dell’opera a tale limite. Il film di Martone cade in questo errore. E dire che ne è consapevole. Uno dei momenti chiave del film è infatti l’incontro di Leopardi con dei letterati in un caffè di Napoli. Alcuni di costoro criticano il tono eccessivamente «malinconico» delle sue composizioni. Qualcuno cerca di difenderlo ricordando i problemi di salute del poeta e facendo dipendere da questo elemento tale tono. Leopardi risponde con determinazione che questo non c’entra nulla, che -se riescono- debbono smontare i suoi ragionamenti e non le sue malattie, che non debbono ridurre a una questione di salute o di umore ciò che è frutto «del mio intelletto». Esatto. Ma il film naviga in direzione opposta. E lo fa anche esagerando, inserendo scene -come l’incontro con le prostitute- del tutto superflue e tendenti solo a titillare l’inevitabile voyeurismo di ogni biografia.

Giacomo Leopardi non c’entra nulla con tutto questo. Leopardi è uno dei più importanti filosofi europei dell’Ottocento. Un pensatore che come Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger, Cioran sa che l’esistere umano è un oscillare tra il dolore e la noia, il cui ultimo esito è l’essere per la morte. «Pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono» (Cantico del gallo silvestre, in «Operette morali», Garzanti 1982, p. 287). La metafisica di Leopardi è radicalmente materialistica. Egli vede nel mondo un continuo aggregarsi e sciogliersi di enti, in cui ciò che rimane costante è solo la quantità di energia e di sostanza. Nel Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco leggiamo che «le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per sua propria forza ab eterno» (p. 294).

La logica conseguenza è il lucido e costante rifiuto di ogni antropocentrismo. L’infantile pretesa che il mondo sia stato fatto a esclusivo uso di una specie, che il volgere delle galassie e della materia sia finalizzato al progresso della vicenda umana, la dismisura antropocentrica -insomma- è deprecata da Leopardi con giusta ironia e a volte con ferocia. Prometeo riconosce di aver perduto la sua scommessa, di aver fatto un errore nell’esaltare le capacità dell’animale uomo, dato che il genere umano è sì sommo ma «nell’imperfezione» (La scommessa di Prometeo, p. 112). Nella chiusa del Dialogo di un folletto e di uno gnomo quest’ultimo splendidamente osserva che dopo la scomparsa degli umani «le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie» (p. 69). Leopardi si inserisce, così, in quella linea della filosofia europea che da Spinoza a Heidegger sottolinea la finitudine dell’ente uomo, il suo essere effimero in un mondo che si muove e vive in assoluta indipendenza rispetto alle sue componenti. La Natura risponde, gelida, all’Islandese che «se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvederei» (Dialogo della natura e di un Islandese, p. 155). Questa antica e sempre argomentata concezione teoretica si riduce nel film di Martone alla Natura che assume il volto della madre di Leopardi. Banale psicoanalisi, insomma.

Il primo a respingere con decisione il riduzionismo biografico è stato naturalmente lo stesso scrittore, il quale fu perfettamente consapevole della propria strategia ermeneutica e dei suoi fini e rifiutò con grande lucidità la tesi che voleva fare delle sue opere la mera conseguenza dei suoi malanni: «E sentendo poi…dire che la vita non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia particolare, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso…poi tornato in me stesso, mi sdegnai un poco; poi risi» (Lettera a De Sinner, 24.5.1832). A chi gli vorrebbe negare la qualità teoretica e l’oggettività dell’analisi, Leopardi così risponde: «Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera» (Dialogo di Tristano e di un amico, in «Operette morali», p. 377).

Una filosofia dolorosa, ma vera. Leopardi non fu un uomo che soffriva, fu un corpomente che pensava. Ha quindi ragione Jaspers quando afferma che «un’opera deve essere valutata esclusivamente sulla base del suo contenuto spirituale: la causalità sotto il cui influsso qualcosa è creato, non dice nulla sul valore della creazione stessa» (Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare, Mursia 1996, p. 104).

In questo film sono certamente suggestive la forma, il taglio delle inquadrature, la luce. Suggestivo e ben trovato è soprattutto il titolo. E però di questo «giovane favoloso» non si comprende in che cosa consista la meraviglia, lo splendore, la favola. La vicenda si conclude con la lettura di alcuni versi della Ginestra da parte di Leopardi di fronte allo «Sterminator Vesevo». Una lettura che però si interrompe insensatamente prima dei versi finali, che avrebbero potuto esprimere meglio l’ironia e l’antiumanesimo del pensiero leopardiano: «Ma più saggia, ma tanto / Meno inferma dell’uom quanto le frali / Tue stirpi non credesti / O dal fato o da te fatte immortali» (vv. 314-317).