di Joseph Conrad

(Hearth of Darkness, 1902)

Trad. di Alberto Rossi

Einaudi, Torino 1989

Pagine XLVI-127

Mentre si avanza, una progressiva assenza. Nel procedere dello spaziotempo vengono meno gli eventi, le parole, la luce. L’immenso fiume dal non detto nome introduce alla nebbia fittissima del senso, al buio della comunicazione. È anche questo il segreto di Hearth of Darkness: un’identità di forma e contenuto che nulla lascia fuori di sé ma che nel compiersi sospende la parola

Il comandante Marlow dà inizio, mentre sul Tamigi scende la tenebra notturna, al racconto del suo viaggio nel cuore dell’Africa, alla ricerca dell’avorio e di Mister Kurtz. La narrazione si avvicina in modo progressivo, lento, indiretto al suo obiettivo, esattamente come il procedere del battello per centinaia di miglia sulle acque. Quando, infine, si arriva è al di là del bene e del male che si è giunti. Lungo tutto il viaggio l’aria, il tempo, i giorni scorrono lenti fra luce e tenebre nella massiccia e lontana densità di una foresta impenetrabile, viva e respirante, sacra. Un pellegrinaggio nell’incubo, come se tutto ciò che il Guernica di Picasso racchiude nell’istante atemporale della pittura fosse dilatato nel tempo lungo della narrazione. Che cos’è lo Hearth of Darkness a cui ci si approssima senza mai coglierlo?

È la conquista del mondo. Il demone e il destino dell’Europa. Ai popoli dell’Africa la schiavitù «era giunta addosso come un incomprensibile mistero proveniente di là dal mare» (pag. 23). Lo Hearth of Darkness è quindi quel «lezzo di rapacità imbecille», diffuso da funzionari tanto grotteschi quanto feroci e che «circolava per ogni dove a zaffate, come il fetore d’un qualche cadavere» (35). Ma il predare e sottomettere, la schiavitù e il massacro delle genti africane preesistono agli europei, ebbero inizio già al tempo dell’espansione araba. Hearth of Darkness è qualcos’altro. È l’infinita solitudine dell’uomo, il silenzio e l’oblio che avvolgono ogni anima e ogni vita: «il silenzio di quella terra penetrava dritto in fondo al cuore, col suo mistero, la sua vastità, la realtà stupefacente della sua vita recondita» (40). Una effettiva, e quindi totale, comunicazione fra gli umani è di fatto impossibile. La verità, il significato, la penetrante essenza di un attimo qualunque della vita, non si può trasmettere ad alcuno: «Si vive come si sogna: perfettamente soli» (42). Il silenzio senza traccia delle primordiali età dell’uomo è destinato a richiudersi su qualunque creazione, orma, documento, memoria come l’oceano sul capo di chi annega. Il viaggio verso la tenebra è quindi l’inoltrarsi «nella notte di età che scomparvero lasciando appena qualche traccia, e nessuna memoria» (56).

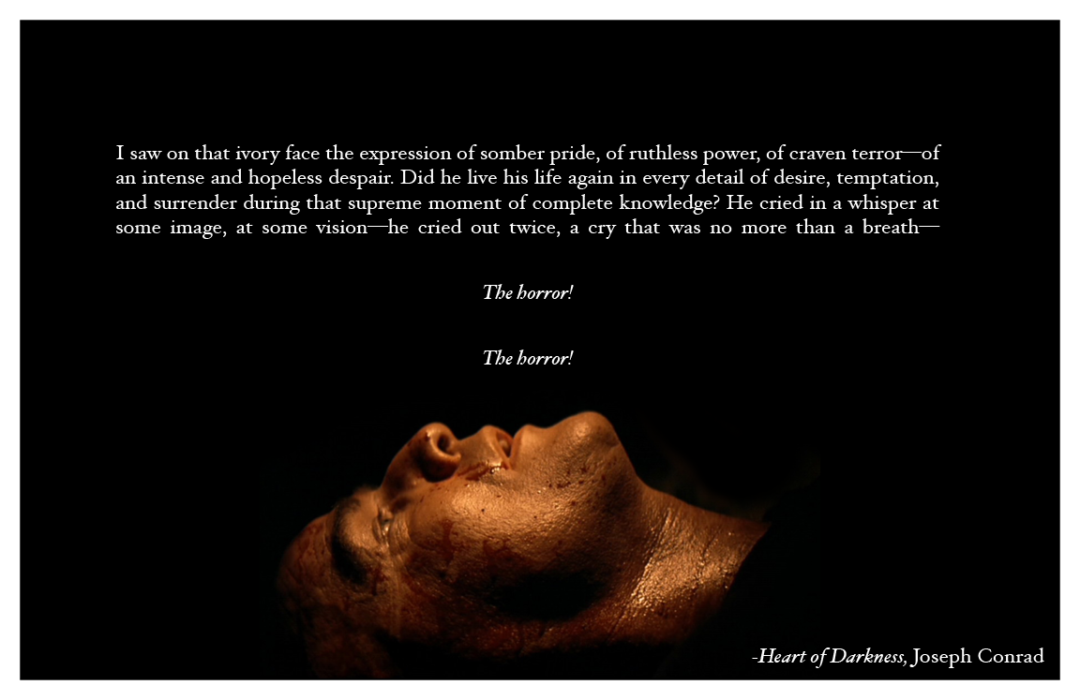

Ma c’è di più, assai di più, al di là del rimpianto per la propria caducità. Hearth of Darkness è l’orrore dell’umano, l’umano come orrore. È questa la mortale sapienza alla quale infine Kurtz arriva. Il male dentro di sé, il male in ognuno che desidera, la tenebra della specie più luminosa, il dionisiaco dell’apollineo. La straordinaria eloquenza di Kurtz, i suoi pensieri reconditi, i sentimenti e le sconfinate sue passioni sono sempre e soltanto allusi e mai vengono detti. A esprimere la tenebra c’è solo qualche brandello di disincantata sapienza: la bizzarria della vita e il dominio su di essa del dolore, la ferocia della storia, l’incerta e terribile conoscenza di se stessi, la messe di inestinguibili rimpianti. Solo nell’ultima prova della sua misteriosa eloquenza Kurtz esprime qualcosa di semplice, qualcosa di definitivo. Il suo «sguardo fisso […] era vasto abbastanza da abbracciare tutto l’universo, abbastanza acuto per penetrare in tutti i cuori che battono nella tenebra. Egli aveva tirato le somme -e aveva giudicato, “Quale orrore!”» (112) («his stare […] was wide enough to embrace the whole universe, piercing enough to penetrate all the hearts that beat in the darkness. He had summed up -he had judged. “The horror!”»).

Quest’ultimo grido si riverbera sùbito sul quotidiano, a scanso di ogni esotismo: «Mi ritrovai di nuovo in quella città sepolcrale, irritato alla vista di gente che correva per le strade a rubarsi a vicenda qualche poco di denaro, a divorare quella sua infame cucina, a ingoiare la sua birra impossibile, a sognar i suoi sogni insignificanti e balordi» (113). Un’altra condanna gnostica si è abbattuta sull’umano e ha creato un racconto a volte forse ripetitivo, che continuamente insiste su quella parola Darkness, ma che -cosa davvero unica- dà la sensazione di sfiorare l’eterno: «Risalire lungo quel fiume era come viaggiare all’indietro nel tempo verso i più remoti primordi del mondo, quando la vegetazione tumultuava sulla terra, ed alberi immensi stavano come imperatori» (52).