Jean Tinguely

Saodat Ismailova

Milano – Hangar Bicocca

A cura di Camille Morineau, Lucia Pesapane e Vicente Todolí, con Fiammetta Griccioli (Tinguely) – Roberta Tenconi (Ismailova)

Sino al 12 gennaio 2025 (Ismailova) e 2 febbraio 2025 (Tinguely)

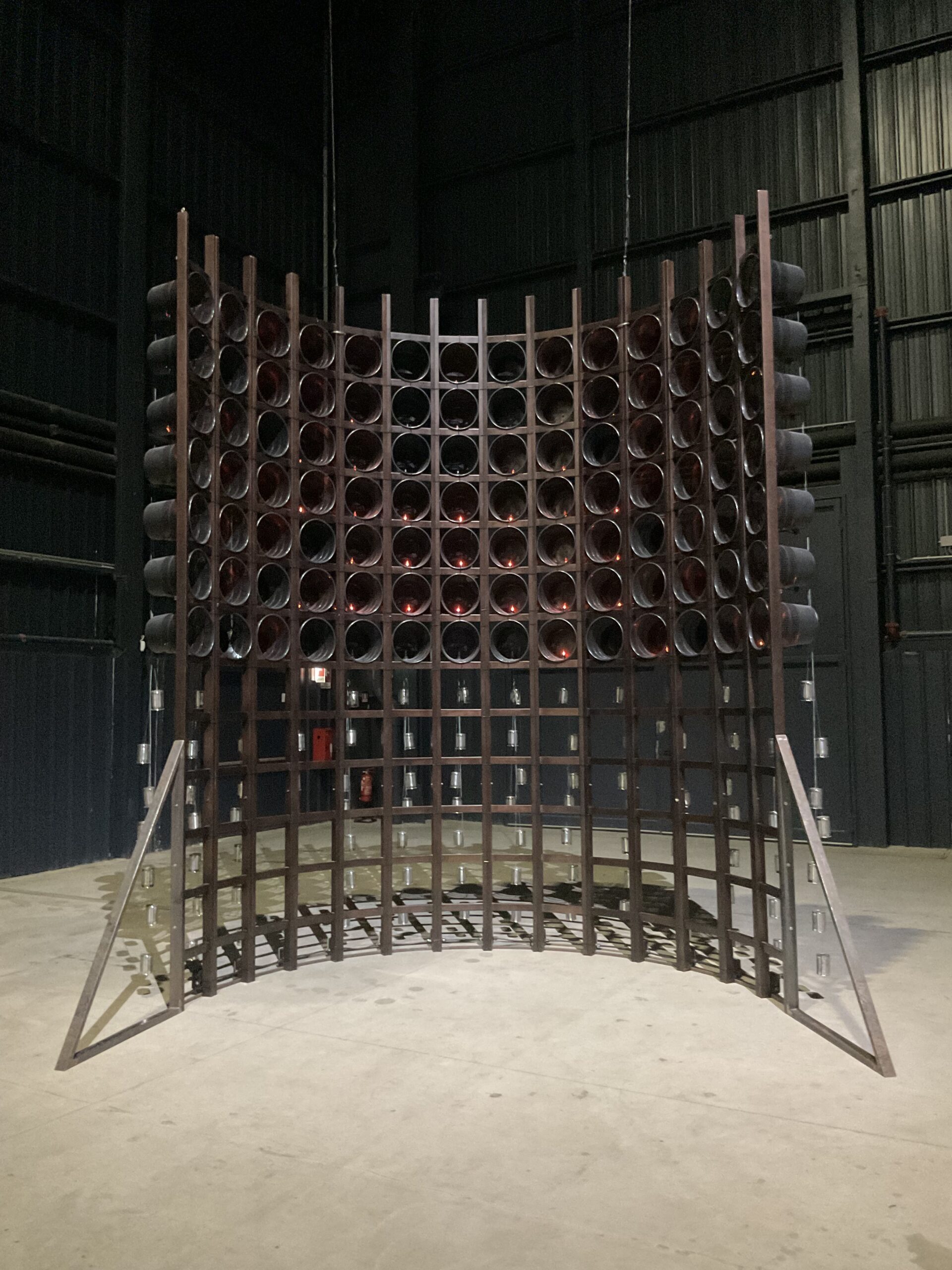

Jean Tinguely (1925-1991) è uno dei più espliciti ed emblematici facitori d’arte del Novecento. Dico ‘facitore’, prima che il tradizionale ‘artista’, poiché Tinguely è stato un fabbro che ha utilizzato la fiamma ossidrica (e altri analoghi strumenti) come un pennello. Ha tagliato, ritagliato, piegato, plasmato, fuso i materiali più diversi, soprattutto ferro e acciaio. Come si legge infatti nel catalogo/guida della mostra (a p. 1) «al centro del lavoro di Tinguely c’è la macchina, intesa non solo come oggetto funzionale, ma anche come scultura dotata di movimento, suono e di una sua poesia intrinseca. L’artista trasforma oggetti di scarto e materiali recuperati, come ingranaggi e rottami, in sculture meccaniche spesso ironiche, rumorose, cacofoniche, e dotate di vita propria grazie a motori e meccanismi complessi».

È una descrizione semplice ed esatta del modo e dei risultati dell’operare materico e meccanico di questo artista. Una quarantina di manufatti costruiti tra gli anni Cinquanta e Novanta del Novecento trasmettono la fatica costruttiva e la leggerezza dei risultati, il delirio simbolico e il divertimento puro, il legame profondo con la civiltà delle macchine in cui l’Europa consiste, dai meccanismi di Ctesibio ed Erone sino al presente, quando tuttavia si allontana sempre più dallo spessore degli oggetti a favore di un virtuale disincarnato e pallido.

Non a caso se c’è una corrente nella quale poter collocare l’opera di Tinguely, questa è il Nouveau Réalisme. Altri riferimenti sono il vecchio Futurismo, Picasso, Mirò, Calder e naturalmente Duchamp, esplicitamente ricordato e citato da Tinguely in alcune sue opere.

E allora osserviamo e tocchiamo auto di Formula Uno esplose e aperte nello spazio (Pit Stop, 1984);

resti di animali dentro ingranaggi (Mercédès, 1991);

sculture lievi e dense perché fatte di ferro e di ombra (Méta-Herbin, 1955)

e anche un delicato affresco tridimensionale e d’acciaio, che emerge da uno sfondo retroilluminato (immagine di apertura: Requiem pour une feuille morte, 1967).

Manufatti, idee e sculture – queste e altre – che sembrano sopravvissute a una catastrofe che ha dissolto le cellule, lasciando la meccanica, permanendo l’acciaio.

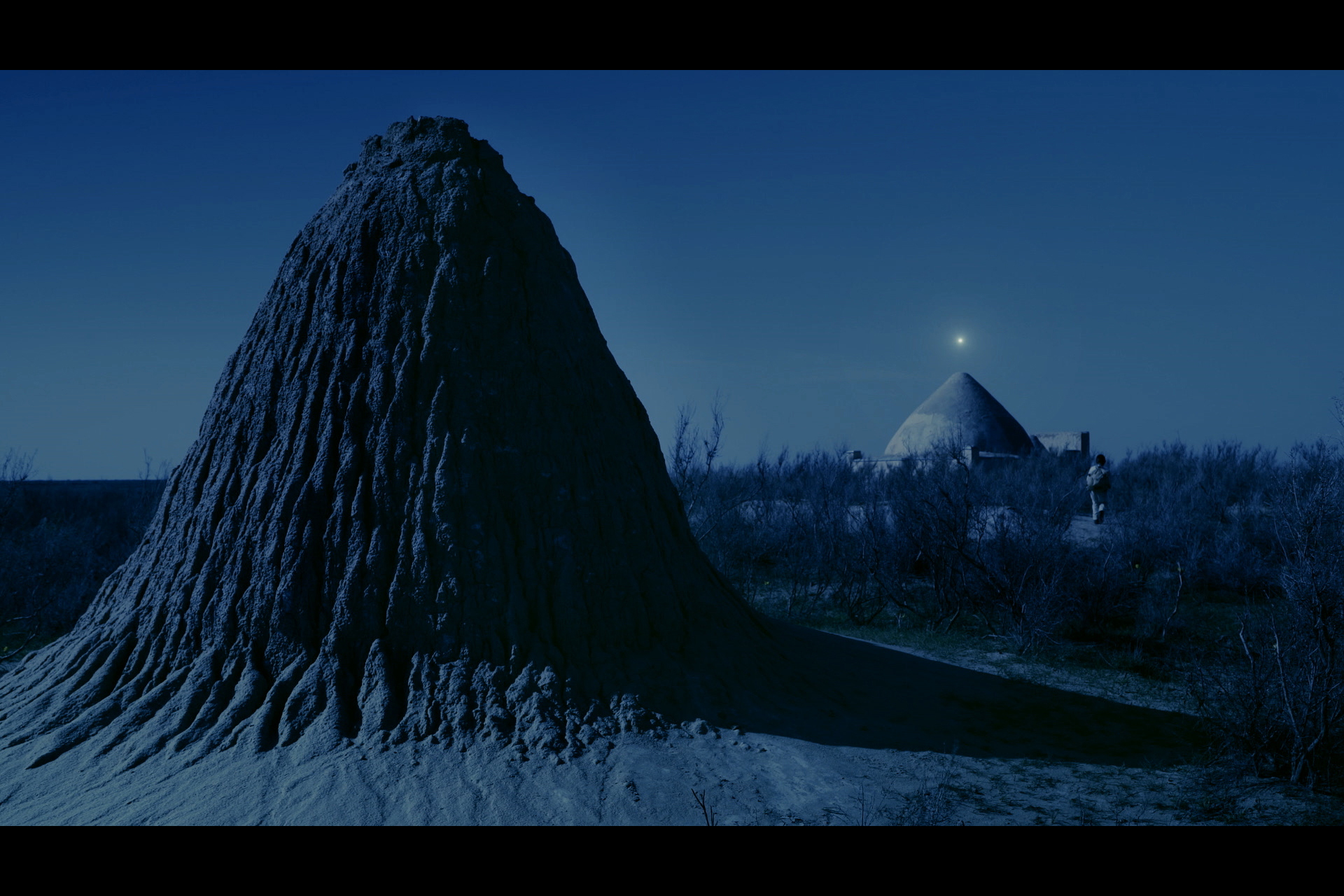

Prima e dopo i grandi spazi dedicati a Jean Tinguely, una sala a parte ospita i pochi manufatti e i molti video di Saodat Ismailova (1981), un’artista uzbeka, ospite dello Hangar Bicocca con dodici opere dal titolo complessivo A Seed Under Our Tongue.

E qui cambia tutto, qui è il controcanto, qui le costruzioni umane, le architetture, i palazzi, i templi, sono piccole tracce dentro la grande steppa euroasiatica, dentro una vegetazione densa e inscalfibile, dentro i simboli, i fiumi, le montagne, i cespugli, il sacro. E allora si respira, riconciliati con l’intero e con la materia universale, al di là della monotonia della materia meccanica e del suo folle movimento senza direzione, senza senso, senza bellezza.