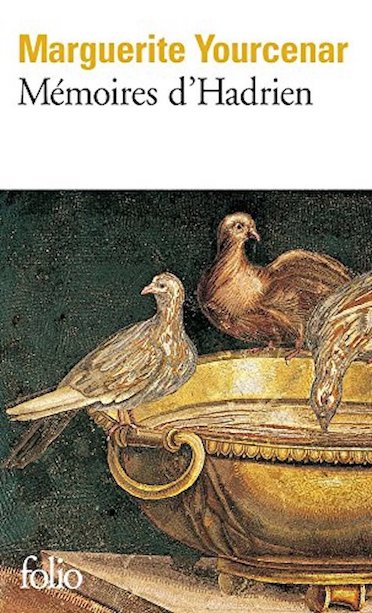

Marguerite Yourcenar

Memorie di Adriano

seguite dai Taccuini di appunti

(Mémoires d’Hadrien, suivi de Carnets de notes de Mémoires d’Hadrien, 1951)

A cura di Lidia Storoni Mazzolani

Einaudi, 1988

Pagine 330

È uno dei libri che restituiscono alla lettura il suo senso più proprio, il suo significato proustiano, il suo essere prima di ogni altra cosa un molteplice dialogo con se stessi e dunque un confronto pieno con l’esistere. La scrittura splendida e semplice di Marguerite Yourcenar mostra quanto vivo sia il mondo dei Greci, il mondo dei pagani.

Tra il 117 e il 138 dell’e.v. un uomo a tutto interessato, viaggiatore instancabile, soldato abilissimo, lettore e scrittore, amante della bellezza in ogni sua forma, politico accorto e lungimirante, prende il potere e fa della pax romana molto più che un’aspirazione o una formula. Con Adriano l’integrazione dei popoli, la molteplicità religiosa, lo sviluppo economico, la pace alle frontiere, l’incremento urbanistico, culturale, artistico, costituiscono delle realtà tangibili.

Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.

Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.

Adriano vuole comprendere l’esistenza e gli enti; sa di disporre a questo scopo di tre mezzi soltanto: «lo studio di se stessi […], l’osservazione degli uomini […] e i libri» (21-22). Questi ultimi sono stati la sua «prima patria» perché è tramite loro che per la prima volta ha «posato uno sguardo consapevole su se stesso» (32). Da allora ha compreso sempre più lo splendore e l’assurdità del vivere. La carriera politica, le campagne militari, le iniziazioni religiose, le passioni amorose, le opere tratte dalla pietra o incise con lo stilo, costituiscono tutte degli strumenti per il raggiungimento di una gioia possibile, poiché «qualsiasi felicità è un capolavoro» (155).

Adriano molto ha sperimentato, da tante cose si è allontanato, senza però mai aver rinunciato a nulla che promettesse una sia pur piccola pienezza. Per lui il potere è stato soltanto un modo di essere libero: «Ho cercato la libertà più che la potenza, e quest’ultima soltanto perché, in parte, secondava la libertà» (41). Il suo sguardo sugli umani è disincantato senza essere arido, è anzi colmo di una pietà libera da ogni sentimentalismo. Ha vissuto con appassionato trasporto «le gioie dolorose dell’amore» (205), fino a disperarsi per la morte dell’amato ed elevare a lui un vero e proprio culto: la religione di Antinoo. Ha nutrito verso la molteplicità delle fedi e delle idee quella feconda tolleranza di chi sa che «vi è più di una saggezza, e sono tutte necessarie al mondo» (253). Ha amato la Grecia e ha fatto di essa la vera padrona del mondo poiché da lei proviene «tutto quello che c’è in noi di armonico, cristallino e umano» (210) e ha saputo riconoscere in Roma soprattutto la perennità dell’ordine politico. Compiute le opere, raccolti i pensieri, accettato il dolore, ha cercato «d’entrare nella morte a occhi aperti…» (276).

Ma Yourcenar non ha voluto proporre un’immagine ideale e dunque artificiosa di Adriano; lei stessa scrive con arguzia di essersi divertita «a fare e rifare questo ritratto d’un uomo quasi saggio» (286). Adriano non nasconde infatti a se stesso nessuna della proprie viltà, debolezze, limiti, e in questo modo mostra di essere -nonostante tutto– un nostro contemporaneo più che un imperatore del II secolo.

Forse il significato del libro consiste proprio nell’aver coniugato le epoche, nell’aver delineato l’umano nella sua espressione migliore e fatto di Adriano un contemporaneo lasciandolo essere un antico. A quale età appartengono parole come queste: «Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo» (127); «Ma non v’è carezza che giunga fino all’anima» (184)? Appartengono a quel tempo lontano, al presente, al sempre.