Da mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre 2014 si terrà a Palermo un Convegno su La dimensione spirituale della vita nel Mediterraneo. Il sé e l’altro: identità e accoglienza. Il pomeriggio del 29 -dalle 18,45 alle 20,00- interverrò a Palazzo Steri (Università di Palermo) con una relazione/testimonianza dal titolo Per il paganesimo.

Teatro Franco Parenti – Milano

Io, Nessuno e Polifemo

di Emma Dante

con Emma Dante, Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola, Federica Aloisio, Giusi Vicari, Viola Carinci

musiche eseguite dal vivo da Serena Ganci

regia di Emma Dante

produzione del Teatro Biondo Stabile di Palermo

Sino al 30 settembre 2014

Odisseo è la hybris che tenta coi suoi enigmi la Montagna. Di sé Polifemo dice infatti d’essere «tutt’uno con la roccia, monotono e gigantesco, un’enorme montagna senza cuore». Una forza che viveva nella sua armonia monòcola e materica, in pace con gli dèi e con gli animali, prima che arrivasse l’umano predatore, fatto di arroganza e di conquista. Odisseo è l’intera specie che finge di essere ciò che non è: signora e padrone dell’essente. E la Montagna li ha puniti, li ha mangiati, li ha ricondotti al vento effimero che siamo. Uno solo è riuscito a volgere la forza della terra in violenza contro se stessa. E quest’uno adesso racconta spavaldo la sua impresa, l’energia della sua mente e delle braccia. Balla persino, al ritmo della memoria che lo ha reso immortale e che insieme a lui ha indurato Polifemo.

Emma Dante parla dunque dell’antichissimo mito illuminista che Horkheimer e Adorno hanno saputo così bene illustrare nell’Excursus I della loro opera maggiore: «Il lungo errare da Troia ad Itaca è l’itinerario del soggetto -infinitamente debole, dal punto di vista fisico, rispetto alle forze della natura, e che è solo in atto di formarsi come autocoscienza-, l’itinerario del Sé attraverso i miti». Ma «il soggetto ricade nello stesso circolo vizioso della necessità naturale a cui cerca di sfuggire assimilandosi. Chi, per salvarsi, si chiama Nessuno e adopera l’assimilazione allo stato di natura come mezzo del dominio della natura, cade in preda alla hybris. L’astuto Odisseo non può fare diversamente: in fuga, ancora a portata di tiro delle mani del gigante, non si limita a schernirlo, ma gli rivela il suo vero nome e la sua origine, come se la preistoria avesse ancora tanto potere su di lui, scampato ogni volta per un pelo, da fargli temere, dopo essersi chiamato Nessuno, di poter ritornare nuovamente nessuno, se non provvede a restaurare la propria identità per mezzo della parola magica di cui l’identità razionale ha preso il posto» (Dialettica dell’illuminismo, trad. di R. Solmi, Einaudi 1982, pp. 54 e 75).

Questo testo e la sua messinscena costituiscono dunque una riflessione attenta e acuta sull’umano e la sua natura ma sono anche danza e musica, sono umorismo e spiazzamento rispetto all’ovvio -il parlar partenopeo dei due nemici coniuga, appunto, musica e divertimento-, sono una diversione leggera e danzante rispetto alla consueta drammaturgia affilata e dura della Dante. Ma Io, Nessuno e Polifemo è soprattutto un’esplicita dichiarazione di poetica teatrale. Vi vengono citati gli autori che hanno fatto delle parlate dialettali il mezzo e la sostanza di un teatro che non è spettacolo ma è un itinerario dentro il linguaggio che non obbedisce: Viviani, Eduardo, Dario Fo. E poi un altro nome. Viene enunciato all’inizio, rispondendo alla domanda del ciclope sul perché la «signò» si occupi ancora di questo racconto truce e sanguinario, innumerevoli volte raccontato. «Perché», risponde Emma, «un teatro che non sia violenza e crudeltà è spettacolo e non teatro, come sapeva Carmelo Bene». All’ulteriore domanda di Polifemo sul perché, dunque, non si occupi di quest’altro invece che di lui, Emma risponde che «Bene è un morto fresco, non si è abituato all’eterno».

La fisicità estrema -tratto della drammaturgia dantesca- qui sembra molto stemperarsi in un testo persino didascalico ma ricompare intensa nei movimenti delle tre danzatrici -marionette della Necessità, ballerine di dance, astute penelopi- e nella voce/percussione di Serena Ganci.

Le parole con cui si chiude l’incontro con la Montagna sacra e antropofaga alludono alla polvere alla quale tutto sarà ridotto, polvere che nessuno può scansare.

È un libro, il Satyricon, che più di altri trasmette il senso di un’intera civiltà, il significato del mondo pagano. Una civiltà e un mondo caratterizzati in primo luogo dalla consapevolezza della nullità dell’umano e del dominio della morte. Senza però per questo condannare il vivere in nome di principî assoluti, o di principî qualsiasi. Nelle avventure veloci e diverse dei suoi ingenui, furbi, concreti, vivi personaggi traspare un esistere lieto di sovrabbondanza e colmo di desiderio. Encolpio narra una trama sempre in trasformazione, tra amori etero e omosessuali, realizzati e falliti; truffe ardite e portate a buon fine; vecchiaie sagge, disincantate e ludiche (come quella di Eumolpo); banchetti straripanti che si spengono anche nella malinconia, come la famosa cena di Trimalcione.

Il mondo che qui si agita è un mondo inferiore/infero, fatto di strati sociali subordinati, ricchezze da parvenu, presunzione di gente fallita. Encolpio e -per un tratto- il suo amico Ascilto si gettano in questo vivere con tutta la voglia di gente assetata. Le vicende grossolane che vi accadono sono tuttavia narrate con un raffinatissimo senso del gioco e con l’ironia che soltanto la filosofia sa dare. Se per i Greci l’essere umano è il più terribile, il più meschino e pertinace tra gli enti che sulla Terra respirano, per Petronio «utres infilati ambulamus! Minoris quam muscae sumus. Illae tamen aliquam virtutem habent, nos non pluris sumus quam bullae» [gonfi otri che camminano! Siamo meno delle mosche. Loro però qualche forza ce l’hanno, noi non siamo più che bolle] (42, 4). La nostra inconsistenza, la debolezza che ci costituisce crea i mondi ultraterreni, gli dèi, le punizioni: «Primus in orbe deos fecit timor» [Per prima cosa gli dèi la paura crearono] (Anth. Lat., I, 1, 466). Basta dunque riflettere un poco per valutare l’umano per ciò che è, per comprendere la tragedia del vivere, senza per questo maledire il fatto di esserci. Sfidando le paure e la morte, uno dei frammenti più emblematici attribuiti a Petronio recita: «I nunc et vitae fugientis tempora vende / divitibus cenis! Me si manet exitus idem / hic, precor, inveniat, consumptaque tempora poscat» [Vai dunque e vendi le sfuggenti ore in cambio di qualche cena sontuosa! Se già intravedo il morire, prego che qui mi trovi e mi chieda del mio esser vissuto]. Rapido come il vento, Petronio merita il riconoscimento che Nietzsche gli attribuì con queste parole:

Che aria viziata e malata in mezzo a tutto l’esagitato parlare di «redenzione», amore, «beatitudine», fede, verità, «vita eterna»! Si prenda per contro in mano un libro veramente pagano, per esempio Petronio, in cui in fondo non si fa, non si dice, non si vuole e non si giudica niente che non sia, secondo un criterio cristianamente ipocrita, peccato, anzi peccato mortale. E tuttavia che senso di benessere nell’aria più pura, nella superiore spiritualità dell’andatura più veloce, nella forza liberata e traboccante, sicura del proprio avvenire! In tutto il Nuovo Testamento non si trova una sola buffonerie: ma con ciò un libro è confutato…Paragonato a quel libro, il Nuovo Testamento rimane un sintomo di una cultura decadente e della corruzione -e come tale ha operato, come fermento della putrefazione.

(Frammenti postumi 1887-1888, trad. di S. Giametta, Adelphi 1979, 9[143], pp. 70-71)

Fellini Satyricon (Italia, 1969) -che consiglio di vedere- è tutto questo osservato con gli occhi raffinati, visionari e decadenti di un artista che vive nel pieno della cristianità ma sente assai forte il richiamo della Roma pagana. È un film meraviglioso e difficile, che non sta fermo mai, nel quale la levitās di Petronio si trasforma in una radicale arcaicità formale e psichica che tocca la ferocia; nel quale l’eccesso vuole essere benedetto ma più come atto di volontà che come spontaneo fluire del piacere. Un’arcaicità simile a quella della Medea di Pasolini. Il valore del Satyricon, certamente il più colto tra i film di Fellini, sta dunque anche e forse specialmente nel farci intravedere ciò che abbiamo perduto dei pagani: la loro profonda innocenza.

Ancora una volta Nietzsche aiuta a capire: «Quale ristoro, dopo il Nuovo Testamento, prendere in mano Petronio! Come ci si sente subito rimessi in piedi! Come si sente la vicinanza di una spiritualità sana, tracotante, sicura di sé e malvagia! E alla fine ci si trova di fronte alla questione: ‘non ha forse il sudiciume antico ancora più valore di tutta questa piccola arrogante saggezza e bigotteria dei cristiani?’» (Frammenti postumi 1887-1888, 10[93], p. 155)

Categories Paganesimi

«Impossibile che le sembri grande»

«E Dio disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra’» (Genesi, 1, 26). Di fronte alla presunzione e alla tracotanza di chi si crede addirittura immagine di Dio, quanto più saggia suona l’ironia dei Greci. Con quale senso di esultanza e di liberazione Nietzsche dichiara «allora mi ricordai delle parole di Platone e le sentii tutt’a un tratto nel cuore: Tutto ciò che è umano non è, in complesso, degno di essere preso molto sul serio; tuttavia…» (Umano, troppo umano I, af. 628); il brano platonico così si conclude: «…bisogna pur occuparsene, per quanto possa essere un compito ingrato» (Leggi 803 b).

Rispetto al regno sterminato dell’essere, al filosofo platonico la natura umana non può che apparire insignificante: «E a quella mente in cui alberga la possibilità straordinaria di vedere tutto il tempo e tutto l’essere, quanto pensi che possa sembrare grande la vita di un uomo? – Impossibile che le sembri grande, disse» (Repubblica 486 a).

Sì, impossibile che le sembri grande. La vita di ciascuno e la vita della specie. Anche perché «le nostre mani, la conformazione del bacino, la posizione degli occhi, il tipo di metabolismo, la struttura del nostro apparato gastroenterico parlano di una posizionalità adattativa e non di un’immagine della divinità» (Roberto Marchesini, Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postumanista, Edizioni Sonda, 2014, p. 61).

Anche questo è la scienza, anche questo è la filosofia: un paziente ricondurre ogni volta il bambino umano, che si crede il re del mondo, alla sua misura di ‘posizionalità adattativa’ dentro lo sconfinato splendore della materia.

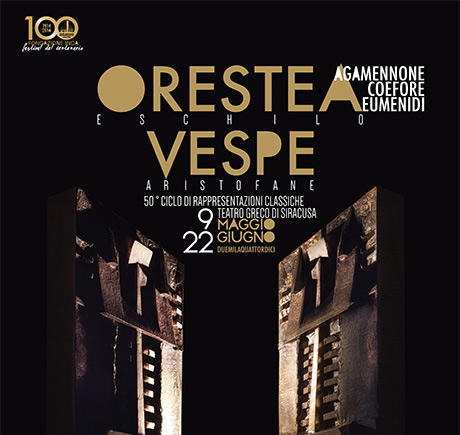

Teatro Greco – Siracusa

Coefore / Eumenidi

di Eschilo

Traduzione di Monica Centanni

Scene e costumi di Arnaldo Pomodoro

Musiche di Marco Podda

Con: Francesco Scianna (Oreste), Francesca Ciocchetti (Elettra), Elisabetta Pozzi (Clitemnestra), Graziano Piazza (Egisto), Ugo Pagliai (Apollo), Paola Gasmann (Pizia)

Regia di Daniele Salvo

Sino al 21 giugno 2014

Mentre Atena proclama il Diritto, e con ciò fa nascere la città umana, ricorda però ai Greci e a noi tutti che le forze ctonie delle figlie della Notte -le Erinni- andranno onorate per sempre. E che quindi sarà necessario rispettare la terra feconda, il mare infinito, i venti che portano forza. Esattamente quello che non facciamo più, nel disprezzo antropocentrico per ciò che chiamiamo «Natura» separando da essa l’umano. «Sciagurati!», potremmo dire al modo dei Greci.

E invece la Pizia sa bene che persino nel luogo sacro ad Apollo -a Delphi- Dioniso «possiede il paese -no, non mi fugge di mente!- da quando, capo divino, capitanò le Baccanti» (Eum., vv. 24-26; trad. di Ezio Savino). Il rapporto triplice tra Atena -femmina nata senza bisogno di madre e il cui «favore va sempre alla parte maschile» (ivi, 737)-, Apollo -maschio che nega recisamente alla madre che sia lei a produrre il suo frutto, «solo, nutre il gonfio maturo del seme» (ivi, 659)- e Dioniso -immagine senza sesso e splendente ma pur sempre vicina alle Furie- scandisce l’ambigua identità della donna nell’Orestea. La trilogia sembra decisamente ostile all’elemento femminile. Alle origini e nei modi di ogni male ci sono infatti delle donne, la loro follia umana e divina: Elena, Clitemnestra (della quale il figlio esclama «Mai mi affianchi nella casa una consorte simile!» [Coe., 1005]), Elettra, le Erinni. E tuttavia le perdenti e poi vincenti -le Erinni/Eumenidi- e il giudice supremo, Atena, sono forma femminile al comando del mondo, della storia, del cosmo.

La Dea della mente dopo aver finalmente persuaso le Furie a trasformare in benedizione la loro funesta e implacabile ira, così di se stessa canta il trionfo:

Ho ottenuto il successo:

legare spietate,

possenti creature divine ad Atene.

È loro campo fatale reggere

l’universo umano: chi non ebbe mai caso

d’incrociarle rabbiose, ignora

la fonte dei colpi che devastano la vita.

(Coe., 928-934)

E in che modo, con quale mezzo, Atena è riuscita a simile impresa? Con la parole, lo dice lei stessa. Con le parole che Πειθώ -la Persuasione- le ha suggerito. È la Parola dunque a fondare il campo umano, a dare alla specie la forma che salvaguarda dall’orrore che Furia diffonde nel mondo.

Il bisogno di Vendetta impellente, trafelato e insieme incerto, che guida Elettra, Oreste e il coro nelle Coefore e che sùbito diventa balbettio e terrore di fronte al matricidio, può sciogliere il nodo violento della propria incertezza soltanto di fronte alla persuasione di Apollo, il quale disprezza le Erinni, e alla persuasione di Atena che sa renderle amiche. Entrambi, Atena e Apollo, emblema della parola che pensa e che nel pensare produce le azioni, il senso, la vita.

Non erano necessarie, per narrare questo prodigio, una recitazione e una regia a volte un po’ troppo urlate e lontane dall’equilibrio che sempre in Eschilo splende tra il furore e la calma dei versi, soprattutto nelle Coefore. Efficace, invece, la nebbia che dà inizio alle Eumenidi e la sua conclusione nel sole di Apollo. Le scene di Arnaldo Pomodoro sono le più adeguate a esprimere la presenza della parola di Eschilo sin nei gangli più antichi dell’essere umano e nei nostri.

Piccolo Teatro Grassi – Milano

La cantatrice calva

(La cantatrice chauve, 1950)

di Eugène Ionesco

Traduzione di Gian Renzo Morteo in collaborazione con Marco Plini

Scene e costumi di Claudia Calvaresi

Con: Mauro Malinverno (signor Smith), Valentina Banci (signora Smith), Fabio Mascagni (signor Martin), Elisa Cecilia Langone (signora Martin), Francesco Borchi (il capitano dei pompieri), Sara Zanobbio (Mary, la cameriera)

Regia di Massimo Castri

Produzione del Teatro Metastasio Stabile della Toscana

Sino al 26 gennaio 2014

È un esperimento interessante e fallito questa regia di Massimo Castri. Interessante perché fallito. Siamo infatti abituati a vedere classici come i tragici greci, Shakespeare, Goldoni, Pirandello e molti altri attualizzati in ambienti e con costumi contemporanei. Il che non ostacola la comprensione del testo, anzi assai spesso ne evidenzia l’universalità. Qui si tenta l’operazione opposta, ambientando un testo del 1950 alcuni decenni prima, se non alla fine dell’Ottocento. Certo, lo stesso Ionesco aveva in mente la classe borghese e i suoi riti ma la genialità de La cantatrice chauve va al di là delle intenzioni del suo autore e consiste in una tragedia, che invece qui rischia di trasformarsi in farsa.

È un esperimento interessante e fallito questa regia di Massimo Castri. Interessante perché fallito. Siamo infatti abituati a vedere classici come i tragici greci, Shakespeare, Goldoni, Pirandello e molti altri attualizzati in ambienti e con costumi contemporanei. Il che non ostacola la comprensione del testo, anzi assai spesso ne evidenzia l’universalità. Qui si tenta l’operazione opposta, ambientando un testo del 1950 alcuni decenni prima, se non alla fine dell’Ottocento. Certo, lo stesso Ionesco aveva in mente la classe borghese e i suoi riti ma la genialità de La cantatrice chauve va al di là delle intenzioni del suo autore e consiste in una tragedia, che invece qui rischia di trasformarsi in farsa.

Quale tragedia? Quella del linguaggio. Il linguaggio che diventa stereotipo, formula che gira su se stessa, aneddoto ripetuto mille volte, significante che va all’infinito senza più significare nulla. La potenza del linguaggio, la sua magia si potrebbe tranquillamente dire, consiste nel fatto che «con materia assai piccola e invisibile sa compiere cose divine: riesce infatti a calmare la paura, a eliminare il dolore, a suscitare gioia, ad accrescere la compassione»1. La potenza del linguaggio è tale che la sua caduta nella pura onomatopea è il crollo del mondo umano2. Ed è ciò che accade nel testo di Ionesco, un labirinto di parole comunissime e insensate, urlate e annientate, cantilenate e frastornate, banali e capovolte, inquietanti e grottesche, imprevedibili e seriali. Sino al finale (prima che tutto ricominci) «c’est pas par là, c’est par ici…c’est pas par là, c’est par ici…c’est pas par là, c’est par ici…». Il riso suscitato dallo strambo si immerge nella pienezza del niente, del puro significante.

Note

1. Gorgia, Encomio di Elena, in «I Presocratici», a cura di G. Giannantoni, Laterza 1983, vol. II, pp. 929-930 (con alcune modifiche nella traduzione).

2. «Il λέγειν, il parlare, è lo statuto fondamentale dell’esistere umano. Nel parlare esso esprime sé nel modo del parlare di qualcosa, del mondo. Questo λέγειν era per i Greci talmente onnipervasivo che proprio riferendosi a tale fenomeno e muovendo da esso giunsero alla definizione di uomo, denominandolo ζῷον λόγον ἔχον» (M. Heidegger, Il «Sofista» di Platone, Adelphi, 2013, p. 62).

Nel paragrafo 39 delle lezioni dedicate al Sofista (Marburgo, semestre invernale 1924-1925), Martin Heidegger offre una delle sue più dense definizioni della filosofia, la quale non ha nulla a che vedere con elevazioni spirituali, con soluzioni di angosce psichiche o con miglioramenti del mondo ma è invece il tentativo di una riflessione scientifica che indaghi «la realtà delle cose». «Philosophie» è dunque -come dirà nei §§ 7 e 83 di Essere e tempo– «universale phänomenologische Ontologie» (ontologia universale e fenomenologica). L’unica passione della filosofia è per la conoscenza. Una passione spinoziana. Anche per questo la filosofia non ha alcun bisogno di essere popolarizzata, edulcorata o giustificata. Essa è. E questo basta.

«La filosofia scientifica occidentale, qualora essa abbia salvato, dopo i Greci, la propria autenticità, si è trovata a subire la decisiva influenza del cristianesimo, e precisamente del cristianesimo inteso come religione culturale, potenza insieme mondana e spirituale. […] Ne risultò che l’idea della ricerca fu completamente offuscata da generiche tendenze spirituali e l’idea della filosofia subì l’egemonia di esigenze culturali ben precise, fino a diventare una creazione che soddisfa in senso eccellente tali esigenze e che può a buon diritto essere chiamata ‘filosofia profetica’: essa ha la capacità di prevedere a intermittenza la situazione culturale media prossima ventura e possiede quindi in certi periodi un ruolo dominante.

[…]

A confronto con l’indagine filosofica classica dei Greci, l’esigenza radicale di indagare la realtà delle cose è scomparsa dalla filosofia. Di questo fenomeno di decadenza della filosofia -altri vi scorgono un progresso- è fondamentalmente responsabile il cristianesimo e ciò non deve sorprendere, dal momento che la filosofia è stata associata con il bisogno di elevazione dell’anima. […] È un segnale del fatto che siamo completamente sradicati, che soffriamo di stanchezza del domandare e che in noi si è ormai estinta l’autentica passione della conoscenza. L’altra faccia di tale stanchezza del domandare e di tale esaurimento della passione per il conoscere è nel contempo la tendenza a pretendere dalla filosofia o addirittura dalla scienza qualcosa come un appiglio, a cercare sostegno in essa per l’esistenza spirituale, oppure a congedarla qualora essa non lo conceda. Questa tendenza a cercare rifugio rappresenta un fraintendimento fondamentale dell’indagine filosofica.

[…]

Chi ha compreso questo dialogo [il Sofista], chi si è fatto carico della profonda cogenza che esso comporta, chi si espone a questo dialogo che, in tutta libertà, senza alcun retroterra sistematico e senza alcuna ispirazione si accosta alle cose stesse non ha bisogno di alcuna celebrazione culturale dell’importanza della filosofia».

(Heidegger, Il «Sofista» di Platone, Adelphi, 2013, § 39, pp. 281-284)