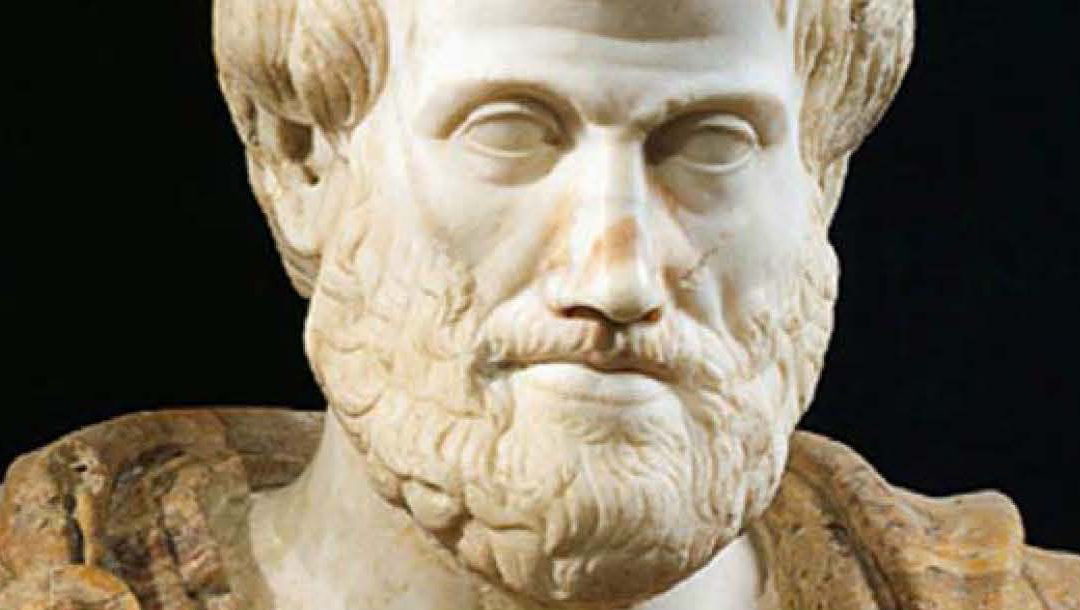

La filosofia è per Aristotele conoscenza delle cause, degli elementi, dei principi primi del reale. Il mondo, infatti, è assai complesso e i concetti che cercano di darne conto non sono mai univoci. Anche per questo nella Fisica (trad. di A. Russo e O. Longo, Laterza 1983) lo Stagirita afferma che a dirsi «in molti modi» non è soltanto l’essere (A, 185 a) ma anche l’uno (A, 185 b), il divenire (A, 190 a), le cause (B, 195 a). Agli «antichi» che, «spinti dalla loro inesperienza» (A, 191 a), cercarono un principio o una modalità unica del divenire e dell’essere, Aristotele oppone delle indicazioni metodologiche molto precise. In generale, la sensazione è in grado di apprendere il particolare, il “pensiero” -invece- l’universale (A, 189 a); coniugando dunque sensazione e pensiero Aristotele cerca di costruire una teoria completa e plausibile del cielo, del movimento e del tempo.

La filosofia è per Aristotele conoscenza delle cause, degli elementi, dei principi primi del reale. Il mondo, infatti, è assai complesso e i concetti che cercano di darne conto non sono mai univoci. Anche per questo nella Fisica (trad. di A. Russo e O. Longo, Laterza 1983) lo Stagirita afferma che a dirsi «in molti modi» non è soltanto l’essere (A, 185 a) ma anche l’uno (A, 185 b), il divenire (A, 190 a), le cause (B, 195 a). Agli «antichi» che, «spinti dalla loro inesperienza» (A, 191 a), cercarono un principio o una modalità unica del divenire e dell’essere, Aristotele oppone delle indicazioni metodologiche molto precise. In generale, la sensazione è in grado di apprendere il particolare, il “pensiero” -invece- l’universale (A, 189 a); coniugando dunque sensazione e pensiero Aristotele cerca di costruire una teoria completa e plausibile del cielo, del movimento e del tempo.

«Che la terra sia immobile, valga per ammesso» (De caelo, Ivi, B, 289 b); qui l’empirismo mostra tutta la propria efficacia come anche i suoi limiti. Il constatare con i sensi l’immobilità e la centralità della Terra non rende per questo meno falsa tale concezione; avevano maggior ragione, invece, i Pitagorici con il loro fare “mistico e matematico”, poiché ritenevano «che al centro è posto il fuoco, mentre la terra è uno degli astri, e si muove in circolo attorno al centro, producendo in tal modo la notte e il giorno» (De caelo, B, 293 a).

Tra le due ipotesi alternative della sfericità o piattezza del nostro pianeta, Aristotele opta per la prima: la Terra è «una sfera non molto grande, perché altrimenti non renderebbe così rapidamente visibile il mutamento degli astri, quando noi ci spostiamo di così poco» (De caelo, B, 298 a). Incorruttibile, ingenerato, eterno, il cielo è mosso di moto uniforme (De caelo, B, 289 a), formando con la Terra tutta la materia; la quale è soggetta a trasformazione sul nostro pianeta e che invece nel resto del cosmo è immodificabile perché perfetta. Fuori del cielo non si dà luogo, né vuoto, né tempo.

L’eternità del movimento è gemella dell’eternità del tempo. Una tesi, questa, che separa con chiarezza la prospettiva aristotelica da quella cristiana, in particolare agostiniana, per la quale il divino è fuori dal tempo. Per Aristotele, invece, il divino è il tempo stesso: «Ma se sono impossibili l’esistenza e il pensiero del tempo senza l’istante, e se l’istante è una certa medietà e ha simultaneamente principio e fine -principio del futuro, fine del passato-, è necessario, allora, che ci sia sempre un tempo […] Ma se c’è un tempo, è ovviamente necessario che ci sia anche un movimento, dato che il tempo è un’affezione del movimento» (Θ, 251 b).

Tuttavia non è di solo movimento che il tempo si compone. Aristotele coniuga infatti il tempo della materia con quello della psiche. Lo Stagirita riconosce un’aporia di fondo che fa apparire il tempo come esistente e insieme inesistente poiché «una parte di esso è stata e non è più, una parte sta per essere e non è ancora. E di tali parti si compone sia il tempo nella sua infinità, sia quello che di volta in volta viene da noi assunto. E sembrerebbe impossibile che esso, componendosi di non-enti, possegga un’essenza» (Δ 218 a). Impalpabile e sfuggente, il tempo sembra anche motore della corruzione e della fine (Δ 221 b e 222b) ma soprattutto esso è presente ovunque e «in ogni cosa, sulla terra e nel mare e nel cielo» (Δ 223 a).

Nel mondo oggettivo della quantità, il tempo irrompe con la misura scandita dalla mente:

Si potrebbe, però, dubitare se il tempo esista o meno senza l’esistenza della mente. Infatti, se non si ammette l’esistenza del numerante, è anche impossibile quella del numerabile, sicché, ovviamente, neppure il numero ci sarà. Numero, infatti, è o ciò che è stato numerato o il numerabile. Ma se è vero che nella natura delle cose soltanto la mente o l’intelletto che è nella mente hanno la capacità di numerare, risulta impossibile l’esistenza del tempo senza quella della mente […]. Ma il prima e il poi esistono in un movimento, e appunto essi, in quanto sono numerabili, costituiscono il tempo. (Δ 223 a)

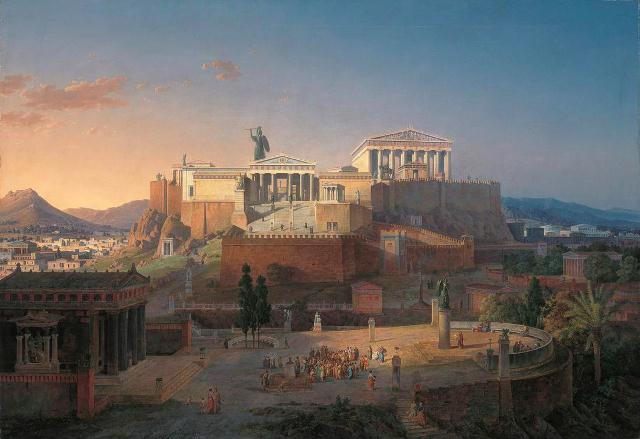

L’ordine fisico e la razionalità matematica della Natura trovano dunque nel tempo il loro emblema, la realtà più piena, la prova della unità di ogni ente e dimensione. Tempo e movimento, insieme, costituiscono ancora una volta l’eternità. Tale è il cosmo ordinato dei Greci: eterno come il tempo, essendo il tempo Dio.

Oltre che del movimento, il tempo è anche «numero della sfera, perché mediante questo si misurano gli altri movimenti ed il tempo medesimo» (Δ 223 b). Una circolarità che coniuga la mente e l’Universo nell’istante eterno: «Anche questo nome di αἰών si direbbe pronunciato dagli antichi quasi per divina ispirazione: si dice infatti αἰών di ciascuno l’ultimo termine che circoscrive il tempo di ogni singola vita, al di fuori del quale non c’è più nulla secondo natura. Parimenti, anche il termine perfetto di tutto il cielo, che contiene ed abbraccia la totalità del tempo e l’infinità di esso, anche questo si dice αἰών, e prende questo nome da αιει εἶναι [essere sempre], immortale e divino» (De caelo, A, 279 a).

La materia è eterna, il tempo è sempre. Materia e tempo sono Dio.

I quattro capitoli di cui si compone il volume sono costituiti da altrettante lezioni che Grecchi ha tenuto a degli studenti di psicologia. Circostanza che dà un taglio didattico e divulgativo al libro. L’attenzione si concentra sulla filosofia greca, dai pensatori delle origini all’ellenismo. Della riflessione successiva viene analizzata l’opera di Leopardi, con veloci accenni conclusivi a filosofi del Novecento.

I quattro capitoli di cui si compone il volume sono costituiti da altrettante lezioni che Grecchi ha tenuto a degli studenti di psicologia. Circostanza che dà un taglio didattico e divulgativo al libro. L’attenzione si concentra sulla filosofia greca, dai pensatori delle origini all’ellenismo. Della riflessione successiva viene analizzata l’opera di Leopardi, con veloci accenni conclusivi a filosofi del Novecento.