La lezione di Sociologia della cultura svolta al Disum di Catania il 26.4.2018 è stata dedicata a Dioniso. Ne ho messo a disposizione su Dropbox il file audio (ascoltabile e scaricabile sui propri dispositivi).

Che cosa gli umani temono più di tutto? Il dolore, la morte, il nulla. Sono queste le forme di radicale annientamento della vita universale e di quel grumo d’essere che ogni ente rappresenta. Ciascuna forma nella quale il mondo si sostanzia cerca i mezzi e adotta le strategie più efficaci allo scopo di perpetuarsi. I Greci avevano due parole per definire la forza dell’essere che non muore. Due parole assai diverse. ζωή è la nuda vita, la vita senza altre caratterizzazioni, il puro esistere. βίος è la singolarità della forma, l’unicità effimera di ogni ente. Una delle condizioni affinché la ζωή si perpetui è che il βίος si annienti. Sta anche qui l’inoltrepassabile tragicità dell’esistenza. Da tale consapevolezza è nato il pensiero greco con Anassimandro:

Ἄναξίμανδρος….ἀρχήν….εἴρηκε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον….ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεὼν διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν.

(Principio degli esseri è l’apeiron, la polvere della terra e del tempo, il suo flusso infinito…Da dove gli enti hanno origine, là hanno anche la distruzione in modo necessario: le cose che sono tutte transeunti, infatti, subiscono l’una dall’altra punizione e vendetta per la loro ingiustizia secondo l’ordine del Tempo)

Anassimandro, in Simplicio, Commentario alla Fisica di Aristotele, 24, 13; DK, B 1

Il Tempo è la forma che fa del βίος un anello nella catena della ζωή. Nel primo istante in cui i viventi si staccano dalla ζωή diventando vita caratterizzata, identità distinta e tempo separato, in quell’istante è già cominciato il processo della fine: «Das Seyn der endlichen Dinge als solches ist, den Keim des Vergehens als ihr Insichseyn zu haben, die Stunde ihrer Geburt ist die Stunde ihres Todes» (L’essere delle cose finite in quanto tale è di avere come proprio in sé il germe del trapassare, l’ora della loro nascita è l’ora della loro morte; Hegel, Logik, «Sämtliche Werke», Frommann 1965, Band IV, p. 147).

Il non esserci più è la condizione dell’esserci stato. La finitudine non è una delle tante possibili tonalità emotive della vita, la finitudine è la struttura costitutiva di ogni forma che emerge dal tutto indistinto dell’essere. L’umano è il luogo in cui la dinamica dell’esistere come vita che è mentre muore diventa consapevole di sé: «So wie das Dasein vielmehr ständig, solange es ist, schon sein Noch-nicht ist, so ist es auch schon immer sein Ende. Das mit dem Tod gemeinte Enden bedeutet kein Zu-Ende-sein des Daseins, sondern ein Sein zum Ende dieses Seienden. Der Tod ist eine Weise zu sein, die das Dasein übernimmt, sobald es ist» (L’Esserci, allo stesso modo che, fin che è, è già costantemente il suo “non ancora”, è anche già sempre la sua morte. Il finire proprio della morte non significa affatto un essere alla fine dell’Esserci, ma un esser-per-la-fine da parte di questo ente. La morte è un modo di essere che l’Esserci assume da quando c’è; Heidegger, Sein und Zeit, «Gesamtausgabe», Klostermann 1977, Band 2, § 48, p. 326; trad. di P. Chiodi, Essere e Tempo, Longanesi 1976, p. 300).

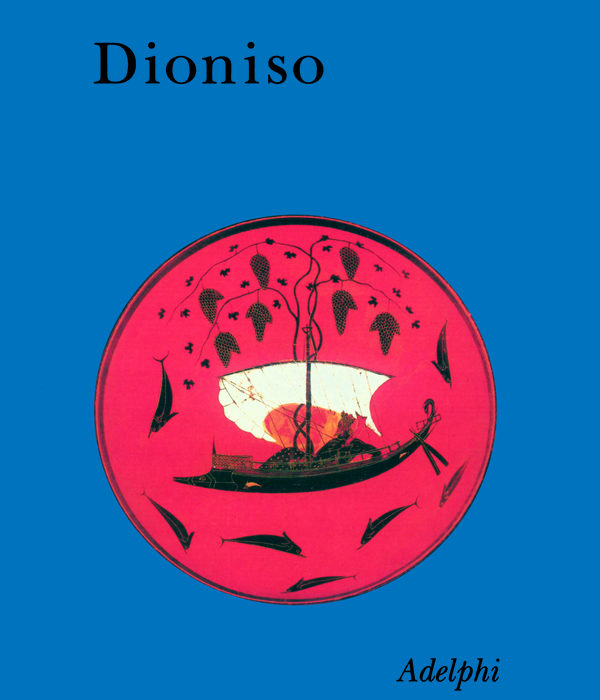

È da qui che scaturisce il mito greco e con esso Dioniso, il nome della vita indistruttibile. Il miele fermentato, la vite e il vino hanno cercato un nome sacro per esprimere la forza della Terra. Questo nome è Dioniso e i miti che lo cantano sono un’«epifania degli dèi per mezzo del linguaggio» (Kerényi, Dioniso, Adelphi 1998, p. 34).

Dioniso è insieme il sacrificatore, il sacrificato e il dio al quale si sacrifica: κεῖρε, κάκιστε, γναθμοῖς ἡμέτερον κλῆμα τὸ καρποφόρον· ῥίζα γὰρ ἔμπεδος οὖσα πάλιν γλυκὺ νέκταρ ἀνήσει ὅσσον ἐπισπεῖσαι σοί, τράγε, θυομένῳ (Divorami soltanto i tralci ricchi di frutti: le radici produrranno ancora abbastanza vino per irrorarti, quando verrai sacrificata!, Leonida di Taranto, Anthologia palatina, IX, 99). È questa la vera formula della resurrezione.

Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).

Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).

Tale è lἈνάγκη, tale il destino la cui potenza è scolpita ovunque in questo magnifico libro, in ogni suo dialogo. «Anche il tuo desiderio di scampare al destino, è -infatti- destino esso stesso» (67). Una Necessità intrisa di tempo, che è tempo essa stessa. Perché «in questo mondo che è nato dal caos, regna una legge di giustizia. La pietà, la paura e il coraggio sono solo strumenti. Nulla si fa che non ritorni» (73) e «quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino» (85).

Tale è lἈνάγκη, tale il destino la cui potenza è scolpita ovunque in questo magnifico libro, in ogni suo dialogo. «Anche il tuo desiderio di scampare al destino, è -infatti- destino esso stesso» (67). Una Necessità intrisa di tempo, che è tempo essa stessa. Perché «in questo mondo che è nato dal caos, regna una legge di giustizia. La pietà, la paura e il coraggio sono solo strumenti. Nulla si fa che non ritorni» (73) e «quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino» (85).