Teatro Greco – Siracusa

Elena

(Ἑλένη)

di Euripide

Traduzione di Walter Lapini

Con: Laura Marinoni (Elena), Sax Nicosia (Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), Giancarlo Judica Cordiglia (Teoclimeno), Viola Marietti (Teucro), Mariagrazia Solano (una vecchia), Maria Grazia Centorami (Primo Messaggero), Linda Gennari (Messaggero di Teoclimeno), Federica Quartana (Corifea)

Regia di Davide Livermore

Sino al 22 giugno 2019

Ho assistito a questo spettacolo insieme a un gruppo di studenti del corso di Filosofia teoretica del 2019. A loro dedico le riflessioni che seguono.

I percorsi del mito e degli dèi sono rizomatici, labirintici, cangianti, imprevedibili. Il politeismo greco è anche libertà rispetto a ogni monoteismo ermeneutico, a ogni unicità del divino, a ogni identità immutabile del dio.

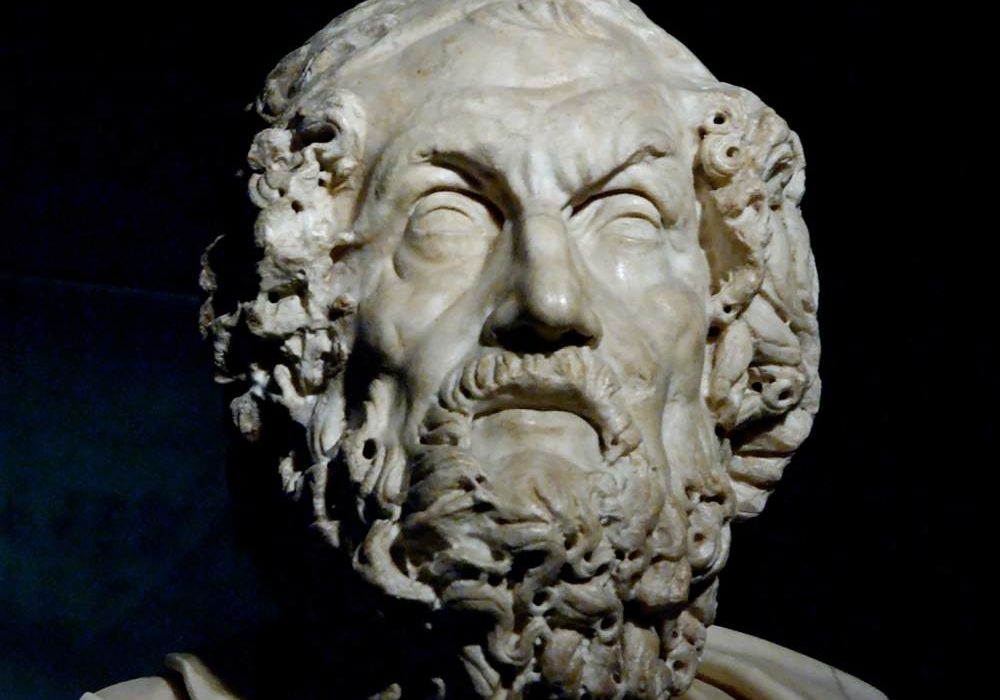

Elena di Euripide rappresenta un’evidente dimostrazione di tutto questo. Si tratta infatti di un personaggio diverso dalla Elena omerica, che è la più nota, con l’universale biasimo che l’accompagna. Eccezione significativa rispetto alla generale condanna verso questa donna fu Gorgia, che su di lei pronuncia invece parole del tutto plausibili di encomio. Contemporaneo di Gorgia, Euripide disegna un’Elena fatta di saggezza e di misura. Ci voleva coraggio nel far questo, visto che «l’azzeramento delle responsabilità di Elena equivale all’azzeramento della tradizione omerica» (Anna Beltrametti, in Euripide, Tragedie, Einaudi 2002, p. 556).

Racconta Euripide che Elena non è mai arrivata a Troia, che mentre i guerrieri a Ilio si scannavano, lei venne portata in Egitto, dove la troviamo sulla tomba di Proteo, a difendere se stessa dal figlio di lui che vorrebbe farla propria. Elena narra che «Era, incollerita per non avere vinto le altre dee, mandò in fumo il connubio ad Alessandro: non diede me, ma un simulacro vivo, che compose di cielo a somiglianza di me, al figliolo del re Priamo: e lui ebbe l’idea d’avermi – vana idea che non m’ebbe» (trad. di F.M. Pontani).

Decisa a uccidersi piuttosto che andare in sposa a Teoclimeno, il caso o gli dèi – sono la stessa cosa – fanno approdare sulle coste egizie il naufrago Menelao, che crede di portare con sé Elena conquistata a Ilio. Non crede quindi ai propri occhi quando vede e riconosce quest’altra Elena. Tra i due, come prima in un dialogo fra Elena e Teucro, gioca la dinamica di realtà e illusione. Gli antichi sposi decidono di ingannare il nuovo re egizio, fargli credere Menelao morto e chiedere di onorare la sua fine in mare. Ottenuta da Teoclimeno la nave, tornano a Sparta, vincitori.

Anche i percorsi della Wirkungsgeschichte, delle interpretazioni della tragedia e dei suoi effetti, sono molteplici. Non esiste, ovviamente, alcuna regia o messa in scena ‘corretta’ delle opere teatrali, tanto meno di quelle greche. Chi difende la ‘tradizione’ difende in realtà le interpretazioni novecentesche o persino del XIX secolo. La domanda da porsi è invece questa: quanto di greco c’è in questa regia? Nel caso della Elena di Davide Livermore c’è molto, per numerose ragioni.

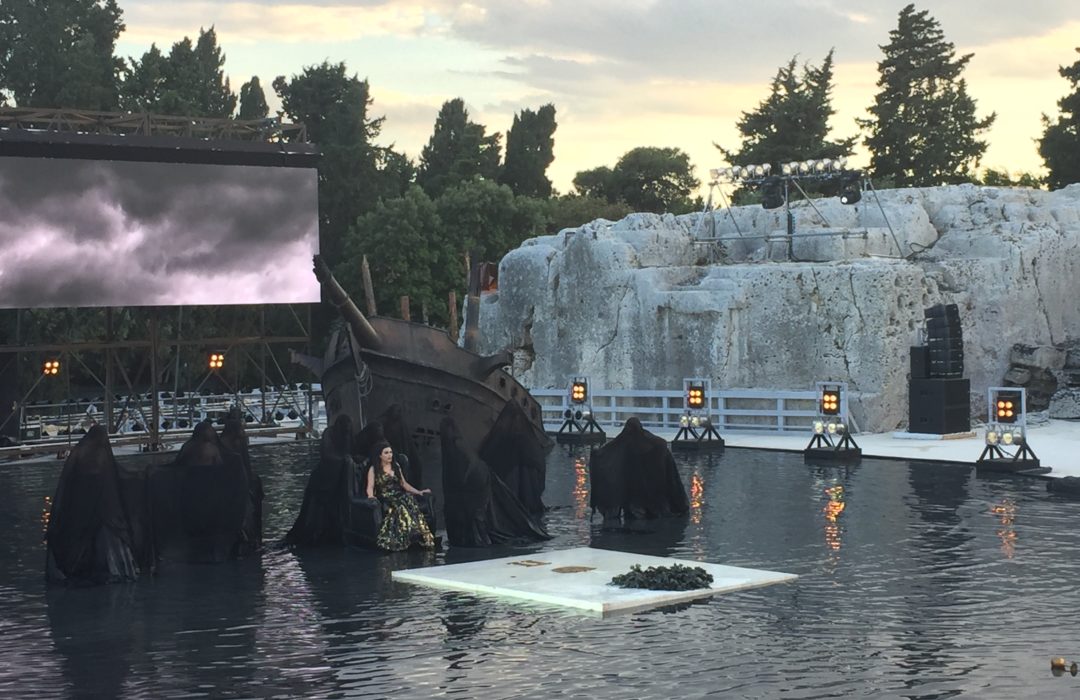

La prima è che abbiamo assistito a una Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale, fatta di parole ma anche di musica, di danza e di immagini. I primi tre elementi erano costitutivi del teatro greco, l’ultimo li rende vivi attraverso un grande schermo che fa da sfondo alla scena creando di volta in volta immagini degli dèi, degli umani, del mare, delle stelle, del fuoco. La suggestione e l’enigma ne vengono moltiplicati in una sorta di arcaismo elettronico che, insieme ai tanti specchi e all’acqua nella quale la scena è immersa, rende visibile il doppio, la dissoluzione dell’identità nell’aria e nel tempo. Nell’acqua sono immersi la tomba di Proteo, l’obelisco di Teoclimeno, il relitto della nave di Menelao.

Le musiche vanno dal barocco rivisitato al minimalismo, dalla musica leggera al Fandango del Quintetto IV in Re Maggiore G. 448 di Boccherini , che restituisce il ritmo dell’eros, del tradimento, del gioco. Musica che coniuga dissonanza e redenzione, la Dissonanza come immersione nel Nulla della «vana immagine» di Elena, «creata da un dio»; dei guerrieri «morti per una nuvola»; del «dio che è insondabile». L’etica dei Greci sta qui, nella loro ontologia, nella radicalità con la quale esistono e comprendono l’esistere.

L’Elena di Euripide – opera per molti versi sconcertante – è accenno, filigrana e metafora di qualcosa di assai profondo nella storia mediterranea e greca. Qualcosa che era nato con l’orfismo e che si compie nella visione gnostica del mondo. Elena è infatti un simbolo orfico di nascondimento e rinascita, una gemella di Dioniso, un itinerario che gli gnostici presero a modello di gettatezza e riscatto, disvelante le apparenze e volto verso la luce. L’uovo dal quale nacque Elena, dopo che sua madre Leda venne fecondata da Zeus in forma di cigno, divenne un simbolo della Gnosi, un’allegoria dell’esistere redento.

Tra le forme della verità che appare e si dissolve ci sono le strutture che i Greci raccolgono sotto il nome di Afrodite. Di lei, come di Dioniso, Elena è figura. Anche per questo può osare definire la dea πολυκτόνος Κύπρις, vale dire «la Cipride omicida» (v. 239) riconoscendone però sempre la dolcezza, insieme alla potenza. Rivolta ad Afrodite infatti Elena dice: «Avessi la misura! Per il resto, oh non dico di no, tu sei per gli uomini, certo, di tutti i numi la più dolce». Livermore ha reso visibile questa potenza di Elena/Afrodite, la sua bellezza, i modi e le parole.

Più di ogni altra forma, anche la vicenda iniziatica, tragica e inquietante di Elena è espressione di Ἀνάγκη: «λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφὸν δ᾽ ἔπος, / δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον» ‘Non è sentenza mia, ma dei sapienti: della necessità nulla è più forte’ afferma Menelao (vv. 513-514). Ed è questa necessità ad aver generato Elena, la sua dionisiaca bellezza, la sua storia che si conclude, e in altro modo non potrebbe, con la divinizzazione profetizzata dai suoi fratelli, i Dioscuri: «ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον, / θεὸς κεκλήσῃ» ‘Quando poi verrà la svolta e finirà per te la vita, sarai dea’ (vv. 1666-1667). È questo che a Siracusa si è compiuto nel rosso conclusivo che intride la scena, le immagini, le acque, mentre tutti intorno a lei muoiono – come sempre nel divenire del mondo – ed Elena rimane invece viva, trasfigurata, gnostica nel pianto e nella luce.