Jean Greisch

ONTOLOGIE ET TEMPORALITÉ

Esquisse d’une interprétation intégrale de Sein und Zeit

Presses Universitaires de France, 2004

Pagine VI-522

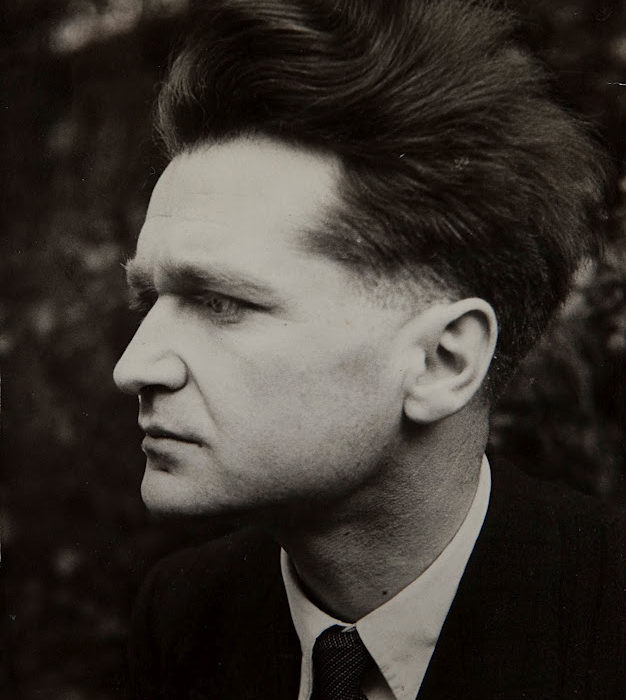

Sein und Zeit è una costruzione imponente, le cui fondamenta poggiano sul cantiere fenomenologico che Heidegger tenne aperto dal 1919 al 1928, in particolare sui corsi tenuti a Marburgo. Se dal 1928 il termine ‘fenomenologia’ viene progressivamente sostituto nel titolo dei corsi da quello di ‘metafisica’, questo conferma sia la pervasività dell’impianto fenomenologico di Essere e tempo sia la relazione profonda che nel pensare di Heidegger la fenomenologia intrattiene con la metafisica. Heidegger affermò che «die Augen hat mir Husserl eingesetzt»1. Ciò che Heidegger vide andò poi oltre quanto Husserl pensava esistesse ma il suo sguardo rimase sempre il vedere di un fenomenologo.

Fenomeno è per Heidegger una struttura duplice: esso è il mostrarsi di ciò che è così come è e come appare, ma può essere anche apparenza che si dispiega. Che il vedere possa diventare illusione è una possibilità che affonda nel fenomeno come struttura rivelativa, nel fenomeno come forma della verità. A questo impianto fenomenologico Sein und Zeit deve quasi tutto.

La questione dell’essere come differenza tra il concetto volgare dell’ente e quello fenomenologico di essere dell’ente, scaturisce dalla riduzione fenomenologica husserliana e dalla possibilità a essa correlata di un’intuizione categoriale delle essenze.

Il visto, il percepito -e dunque ancora il fenomeno- non si lascia descrivere (né in Husserl né in Heidegger) come qualcosa di semplicemente obiettivo, che ‘sta lì’ e viene riflesso nella e dalla mente. No, il percepito è sempre costruito, è una struttura semantica che Husserl definisce fenomeno e Heidegger chiama Ereignis, evento appropriante.

Husserl e Heidegger rifiutano entrambi di ricondurre e ridurre la filosofia a un’antropologia e a un’etica. L’efficace sintesi che Greisch formula di tale rifiuto potrebbe ben valere anche per Husserl: «Le refus intransigeant de confondre la philosophie avec une vision du monde, et pourtant, le rejet de toute conception qui ferait du philosophe un gourou qui se sentirait investi d’une mission de direction spirituelle. On notera toutefois que la proposition ne vise pas seulement les visions du monde religieuses ou non religieuses, mais qu’elle comporte un autre aspect remarquable : l’analytique existentiale n’a rien d’un ‘discours de sagesse’, qu’il s’agisse des sagesses traditionnelles préphilosophiques, véhiculées par le Tao te king ou par le livre de la Sagesse biblique, ou d’une sagesse encore à venir, qu’il appartiendrait à une métaphysique future de promouvoir»2. Come il Bene platonico non ha nulla a che vedere con qualunque concetto moderno, cristiano e kantiano di ‘valore’ ma è piuttosto la scaturigine, il fine ultimo e il senso di tutto ciò che è -l’essere e l’al di là dell’essere-, così in generale la filosofia è comprensione di ciò che è come esso è, prima e al di là di qualunque giudizio morale o visione del mondo.

Su questo atteggiamento e sostanza della vita filosofica Husserl e Heidegger concordano pienamente. Lo scarto si origina dallo sforzo heideggeriano di coniugare ciò che Husserl aveva separato: l’atemporalità dei significati logici e la prassi temporale della vita. I concetti fondamentali della ontocronia sono gli esistenziali dei quali discute Sein und Zeit. In particolare: la gettatezza come fatticità e immersione nel tessuto quotidiano degli affetti; l’angoscia come stare al mondo in quanto tale, non per ciò che si fa, dunque, ma per ciò che si è, per il fatto stesso d’esserci; da cui lo Schuldigsein, l’essere in debito/colpa; l’essere nel mondo come immersione totale, che mostra l’insensatezza della questione della ‘dimostrabilità’ di un mondo esterno e rende sterile ogni dualismo tra un ‘soggetto’ e un ‘oggetto’, i quali sono parte della medesima struttura ontologica; la trascendenza come modo di stare al mondo in quanto parte che non si limita a questo stare ma è intrisa di intenzionalità, vale a dire di futuro e quindi di tempo. L’intenzionalità della coscienza è infatti radicata nella temporalità estatica del Dasein, aperto al mondo e al tempo. Il tempo del mondo –Weltzeit– è dunque lo stesso tempo della coscienza –Ichzeit– in quanto entrambi sono espressione del tempo del Dasein che parte da e va verso l’In-der-Welt sein. Questo ‘verso’ (um-zu) è il movimento semantico dell’intenzionalità, un movimento fenomenologico, un movimento temporale, un movimento fattizio e prassico, il movimento in cui consiste la vita.

Vita che è esistenza del corpo, la cui mancata tematizzazione in Sein und Zeit è certo grave ma che Heidegger giustificò dicendo a Medard Boss -che gliene chiedeva conto- di ritenere la corporeità il tema più difficile da affrontare e per il quale nel 1927 non aveva ancora strumenti. Lo gnosticismo di Heidegger si declina dunque non come rifiuto dualistico della corporeità -nulla di simile è rintracciabile nella sua opera- ma come chiamata da parte dell’Essere alla pienezza del proprio conoscere e quindi del proprio consistere, nonostante la condizione di gettatezza che il venire al mondo comporta per ciascuno.

È anche qui che l’ontocronia mostra tutto il proprio tessuto metafisico, quello per cui la filosofia o è una scienza originaria che viene prima di ogni particolare sapere o non è; una scienza che si chiede, con Leibniz, perché mai ci sia qualcosa piuttosto che il nulla; domanda spesso ripetuta da Heidegger, il quale nel seminario estivo del 1928 (dedicato appunto a Leibniz) afferma che la filosofia è la messa in atto centrale e totale dell’essenza metafisica dell’esistenza.

Già nel testo di abilitazione all’insegnamento (1915) Heidegger affermava che «die Philosophie kann ihre eigentliche Optik, die Metaphysik, auf die Dauer nicht entbehren»3.

Da quel testo a Essere e tempo, dagli altri libri fondamentali all’intervista postuma che sostiene come «soltanto un dio» ci possa salvare, «Heidegger ne cesse d’affirmer que le chantier de problèmes ouvert avec Sein und Zeit reste toujours nécessaire à titre de chemin, ce qui n’exclut pas, mais exige au contraire, des modifications considérables de la manière d’aborder les problèmes»4.

Note

1. «Husserl mi ha aperto gli occhi» (Ontologie. Hermeneutik der Faktizität, «Gesamtausgabe», Vittorio Klostermann, Franfurt am Main 1988, Band 63, p. 5).

2. «L’intransigente rifiuto di confondere la filosofia con una visione del mondo, e quindi il rifiuto di ogni concezione che farebbe del filosofo un guru che si sentisse investito di una missione di direzione spirituale. Va notato, tuttavia, che l’affermazione non si rivolge soltanto alle visioni del mondo religiose o non religiose, ma ha anche un altro notevole aspetto: l’analitica esistenziale non ha nulla a che fare con un “discorso di saggezza”, che si tratti delle tradizionali saggezze preteoretiche, trasmesse dal Tao te Ching o dalla saggezza biblica, o di una saggezza di là da venire, che sarebbe parte di una futura metafisica da promuovere» (J. Greisch, Ontologia e temporalità. Saggio di una interpretazione integrale di Sein und Zeit, p. 501).

3. «La filosofia non può rinunciare a lungo alla sua prospettiva più propria, cioè alla metafisica» (Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus [La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto], «Gesamtausgabe», Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1978, Band 1, p. 406 [348]; il corsivo è di Heidegger).

4. «Heidegger afferma di continuo che il cantiere dei problemi aperti con Sein und Zeit è ancora indispensabile come cammino, ma questo non esclude -al contrario implica- delle importanti modificazioni nel modo di affrontare i problemi» (J. Greisch, Ontologia e temporalità, p. 425).

anche quando non sono attraversati dall’amore. Gorgogliano i rancori, il reciproco disprezzo. Tramontano le convenzioni, le buone maniere, l’educazione antica che evita di sbranarci a ogni istante. I libri erano la salvezza dall’incessante lotta che ci affligge, da questa nostra natura di mammiferi di grossa taglia pronti alla passione della copula per riprodurre se stessi nelle cellule e pronti alla passione della guerra per sfoltire da queste cellule il pianeta.

anche quando non sono attraversati dall’amore. Gorgogliano i rancori, il reciproco disprezzo. Tramontano le convenzioni, le buone maniere, l’educazione antica che evita di sbranarci a ogni istante. I libri erano la salvezza dall’incessante lotta che ci affligge, da questa nostra natura di mammiferi di grossa taglia pronti alla passione della copula per riprodurre se stessi nelle cellule e pronti alla passione della guerra per sfoltire da queste cellule il pianeta.