Magritte. Il mistero della natura

Milano – Palazzo Reale

Sino al 29 marzo 2009

Il Surrealismo è diventato attraverso Magritte parte del nostro modo di vedere il mondo. La semplicità del fatto che quella dipinta «n’est pas une pipe» -certo!- perché non può essere caricata e fumata ma è soltanto la rappresentazione di una pipa, sembra ancora turbare. Al di là di questa anche troppo celebre icona, l’arte di Magritte è complessa e del tutto consapevole. La discrasia tra percezione e realtà è uno dei temi filosofici per eccellenza, dall’invito di Eraclito e Parmenide -pur così diversi- a diffidare dell’«occhio che non vede e dell’udito che rimbomba di suoni illusori», fino agli insegnamenti della Gestalt passando per la rassegnata rinuncia kantiana a conoscere la realtà come essa è in sé. Magritte germina da qui e per questo è costante il suo invito a cogliere l’enigmaticità assoluta dell’ovvio: «le mie opere sono tutte impregnate della certezza che noi apparteniamo, di fatto, a un universo enigmatico».

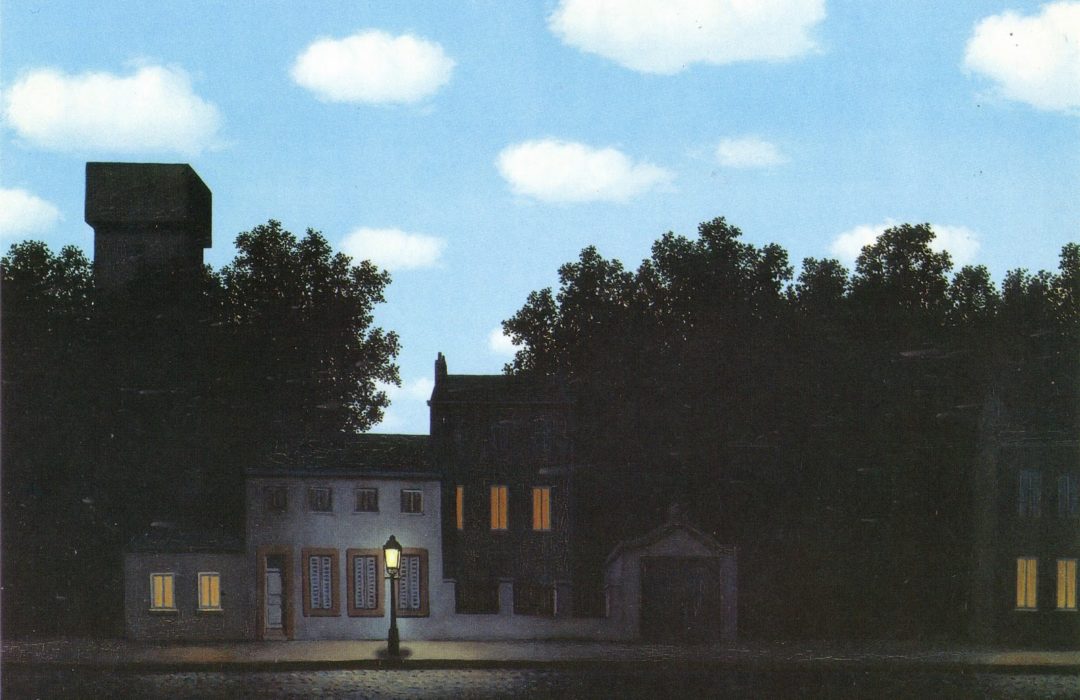

L’enigma è il quotidiano, l’arte cerca solo di dirlo. In questa mostra l’attenzione si concentra sui segreti del mondo naturale, dentro il quale Magritte opera la contaminazione fra i tre regni. Appaiono quindi le piante-uccelli, le aquile che si trasformano in montagne, uova/sculture, donne il cui corpo diventa cielo, intrecci impossibili di luci e di ombre come nell’intenso L’empire des lumières, la cui potenza è data dalla contemporaneità di una abitazione-giardino immersa nella notte e del cielo pienamente diurno che la sovrasta. In ogni caso, è ancora Magritte a parlare, «non si deve temere la luce del sole con la scusa che è servita quasi sempre a illuminare un mondo miserabile». La Luce è pura, come il mondo. A poter essere spento e quindi miserabile è -semmai- l’occhio umano che guarda. Il Surrealismo è un modo per aprire gli occhi sull’invisibile: «essere surrealista significa bandire dalla mente il già visto, ricercare il non visto». Il Surrealismo è una filosofia.