[La vicenda di questa recensione conferma ciò che in essa cerco di sostenere. Il testo è stato infatti rifiutato da varie riviste a causa delle sue prime righe, nelle quali si accenna all’«obbedienza sanitaria». Ho pensato che comunque meriti di essere letto anche e soprattutto perché dà conto di un volume che è scaturito da un bellissimo Convegno organizzato dal collega Giuseppe Traina a Ragusa Ibla nell’ottobre del 2019.

Spero che chi leggerà la recensione si farà un’idea della ricchezza di tematiche e di prospettive che in quell’occasione vennero affrontate e praticate. E avrà la conferma che una delle tendenze dei linguaggi del potere è di imporre il silenzio ai linguaggi che lo contrastano. Nel passato come nel presente.

Le frasi in corsivo tra parentesi quadre sono state da me aggiunte in questi giorni]

Aa. Vv.

I linguaggi del potere.

Atti del convegno internazionale di studi

(Ragusa Ibla, 16-18 ottobre 2019)

A cura di Felice Rappazzo e Giuseppe Traina

Mimesis, 2020

Pagine 527

Per le strade di Ragusa Ibla, la splendida, si passeggiava nell’ottobre 2019; ci si confrontava viso a viso, uggia a uggia, sorriso a sorriso, durante le pause per il pranzo e per la cena. Questo ricordano Felice Rappazzo e Giuseppe Traina nella loro Prefazione a un volume che quasi per profetica intuizione ha tra i propri più costanti riferimenti la fisica del potere di Michel Foucault. Quella che troppi accademici, studiosi, intellettuali (dei giornalisti non conviene neppure far parola) sembrano aver di botto dimenticato nei mesi del panico da epidemia.

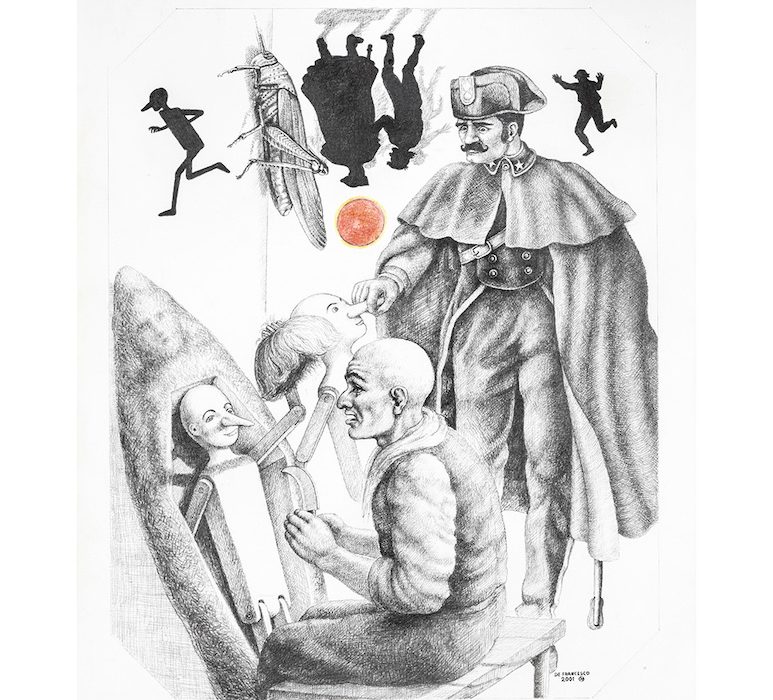

Inoltrandosi nella ricca miniera di questo volume si possono così trovare echi e assonanze dell’obbedienza sanitaria. Come già Eichmann, anche Jürgen Stroop, responsabile della repressione nel ghetto di Varsavia, risponde a Moczarski in questo modo: «Befehl ist Befehl (un ordine è un ordine)» (Dario Prola, Conversazioni con il boia di Kazimerz Moczarski: riflessioni a margine di un’intervista con il male, p. 352). La stessa risposta che è stata e continua a essere definita ‘necessaria’ durante i mesi del confino imposto all’intero corpo collettivo [e ora nei mesi della trasformazione della società italiana in una massa di kapò che chiedono continuamente un lasciapassare ad altri cittadini]. E questo è accaduto e accade anche quando si è trattato di ordini e di pratiche repressive semplicemente prive di senso oltre che di efficacia sanitaria. Ordini e pratiche impartiti ed eseguiti anche in vista della «soddisfazione filistea del sopravvissuto e dell’integrato in un miserrimo ordine» (F. Rappazzo, L’impersonalità come doppia verità? Osservazioni su Rosso Malpelo, p. 376). Ordini e pratiche che la densa esegesi di Pinocchio proposta da Giuseppe Traina coglie sin dall’inizio del libro di Collodi come sua trama, appunto, foucaultiana: «Appena ‘battezzato’, appena dotato di sguardo, prima mobile e poi ‘fisso fisso’, Pinocchio sta mettendo alla prova il potere paterno con i mezzi più efficaci del potere stesso: lo sguardo controllore, il segreto del silenzio. Sta cominciando la sua efficacissima battaglia di resistenza al potere» (Pinocchio e le figure del potere, p. 483).

Ciò che emerge infatti con chiarezza da quel Convegno e da questo libro è che la parola – che ancora una volta conferma la propria gorgiana e drammatica ambiguità – può costituire e costituisce sia uno strumento principe di asservimento sia una indistruttibile forma di resistenza. Dai numerosi testi che danno vita alla ricchezza qualitativa e quantitativa del volume (che si compone di 44 contributi) ed esprimono un’ermeneutica della resistenza al potere, qui posso trarre soltanto qualche esempio.

Analizzando la pervasività del fenomeno che sui Social Network viene denominato blasting, vale a dire «la demolizione simbolica -insieme assoluta ed effimera– dell’avversario», Emanuele Fadda argomenta sulla «necessità di una prossemica virtuale» (Il Blasting: potere o contropotere?, pp. 153 e 156) che applichi anche all’ambito digitale e telematico le avvertenze e quindi le consapevolezze che utilizziamo nelle interazioni reali che intramano i corpimente nello spaziotempo quotidiano. Qui la resistenza è quindi al potere della folla, della tribù digitale, dell’anonimato che trasforma – ne abbiamo fatto tutti esperienza – soggetti equilibrati o timidi in violentissimi polemisti da tastiera, sino a cadere in alcuni casi in una vera e propria identità schizofrenica [la violenza che sui social viene esercitata contro chi rifiuta di vaccinarsi o critica il green pass costituisce un’ulteriore testimonianza di tali dinamiche].

Sul potere vero e proprio, il potere dell’autorità costituita, sono sineddoche dell’intero volume, ad esempio, il già ricordato saggio di Traina su Pinocchio; quello di Fernando Gioviale sul disincanto anarchico di Sciascia –il quale a proposito dell’affare Moro «di fatto sostiene che questo Stato non si può difendere» (L’ordine delle parole. Sciascia, Pasolini e L’affaire Moro attraverso Todo Modo, p. 185)–; il testo di Rosalba Galvagno sul linguaggio del potere in Consolo; la feconda ricognizione anche d’archivio di Laura Giurdanella che conferma quanto la matrice anarchica abbia contato nella vita e nella poesia di Ungaretti; l’analisi condotta da Margherita Bonomo sull’informazione costruita dal cinema della Repubblica Sociale Italiana; e naturalmente il contributo da Ilaria Possenti dedicato esplicitamente a Foucault.

Delle tante suggestioni di quest’ultimo saggio, mi sembra interessante ricordarne una che si lega poi ad altri capitoli del libro. Scrive Possenti che «nella ‘dolcezza delle pene’, in altre parole, Foucault non vede semplicemente un processo di ‘umanizzazione’, ma riconosce la nascita di un dispositivo di potere che assume come bersaglio l’anima del condannato» (Il potere nelle storie filosofiche. Michel Foucault e la tradizione, p. 339).

Affermazione che si pone in continuità con l’analisi di una delle apparentemente più soft ma nella sostanza non meno oppressive forme dell’autorità collettiva e sempre più anche di quella istituzionale: il politically correct, la strumentale illusione per la quale si ritiene che sostituendo le parole si possano anche modificare o cancellare le situazioni alle quali le parole si riferiscono.

A un contributo esplicitamente dedicato al tema si affiancano le disincantate osservazioni di Fabrizio Impellizzeri a proposito del venir meno di un’espressione come ‘negro’ nell’indicare gli autori che scrivono anonimamente per altri che poi firmano i libri: «La Francia, in preda a un riscatto civile determinato dalla retorica dell’umanitario, ha oggi deciso di mettere al bando l’espressione per la sua forte connotazione razzista, sostituendo l’antico nègre littéraire con il più politicamente corretto prête-plume o plume-cachée» (Willy e l’oscuro patto autoriale con gli écrivains nègres nelle officine letterarie fin de siècle, p. 249).

Chi non lascia libere le parole non rispetterà, alla fine, neppure la libertà delle persone. Così come vale anche l’inverso: «là dove si fa violenza all’uomo, la si fa anche al linguaggio» come scrisse (ne I sommersi e i salvati) il Primo Levi ricordato da Prola nel suo testo e dal quale lo studioso attinge anche per rammentare «i meccanismi che – nei regimi dittatoriali – rendono la lingua il laboratorio di una spaventosa operazione ideologica e anche filologica finalizzata a nascondere il male» (p. 355).

Nel XXI secolo le tendenze totalitarie non hanno più bisogno di carri armati, polizie politiche e torture. È sufficiente il controllo della comunicazione e quindi della lingua. Controllo dalle conseguenze enormi poiché i linguaggi sono capaci di creare situazioni che, per quanto fittizie, sembrano del tutto reali. Le menzogne del potere sono sempre le menzogne più grandi.

Come spero si veda anche da questa drastica sintesi di un libro che merita di essere letto e meditato, le spesso maltrattate ‘scienze umane’ confermano per intero la loro necessità. La chiusa del saggio di Giuseppe Toscano su Nomi, etichette e processi di stigmatizzazione. Riflessioni microsociologiche sulle dinamiche di potere, può dunque concludere anche il resoconto che ho tentato del volume: «Questa deriva quantitativa, che coinvolge anche le scienze umanistiche, sembra espressione di un atteggiamento reverenziale nei confronti delle cosiddette scienze dure alle quali ci si sente in dovere di avvicinarsi. Un approccio micro potrebbe quindi aiutare a recuperare la specificità di studi che hanno per oggetto la persona nella sua interezza e nella sua complessità, e che rendono evidente la forte consonanza tra sguardo sociologico e sensibilità umanistica» (p. 472).