Alluvion, di Matt Collishaw

M77 – Milano

A cura di Danilo Eccher

Sino al 15 ottobre 2023

Nell’invitarmi a visitare questa mostra, Michele Del Vecchio mi ha parlato di «colori, forme, oggetti, meccanismi, raffigurazioni e molta tecnologia di avanguardia. Risultato finale: molto interessante e inquietante». Ed è esattamente così.

L’arte di Matt Collishaw è poliedrica, ironica, tragica. È fatta di nature morte/vive che si animano dentro il quadro; di un’animalità fugace, libera, indagatrice; di foto splendenti e seicentesche di piatti e pietanze che costituiscono l’ultimo pasto dei condannati a morte nelle prigioni USA; di uccelli/automi alla Vaucasson che ripetono di continuo i protocolli comportamentisti dello stimolo/risposta, confermando in tal modo che cosa il behaviorismo sia, una forma di sottomissione, l’opposto di ogni emancipazione. Questi automi hanno come titolo The Machine Zone e vengono così presentati: «L’opera fa riferimento agli esperimenti degli anni Cinquanta dello psicologo americano B.F. Skinner, che analizzò il comportamento di piccoli animali guidati da un sistema di ricompensa, dimostrando che la ricompensa casuale crea una sorta di incertezza costante che incoraggia un ciclo comportamentale, meccanismo che è anche all’origine degli algoritmi che guidano le interazioni nell’era dei social media».

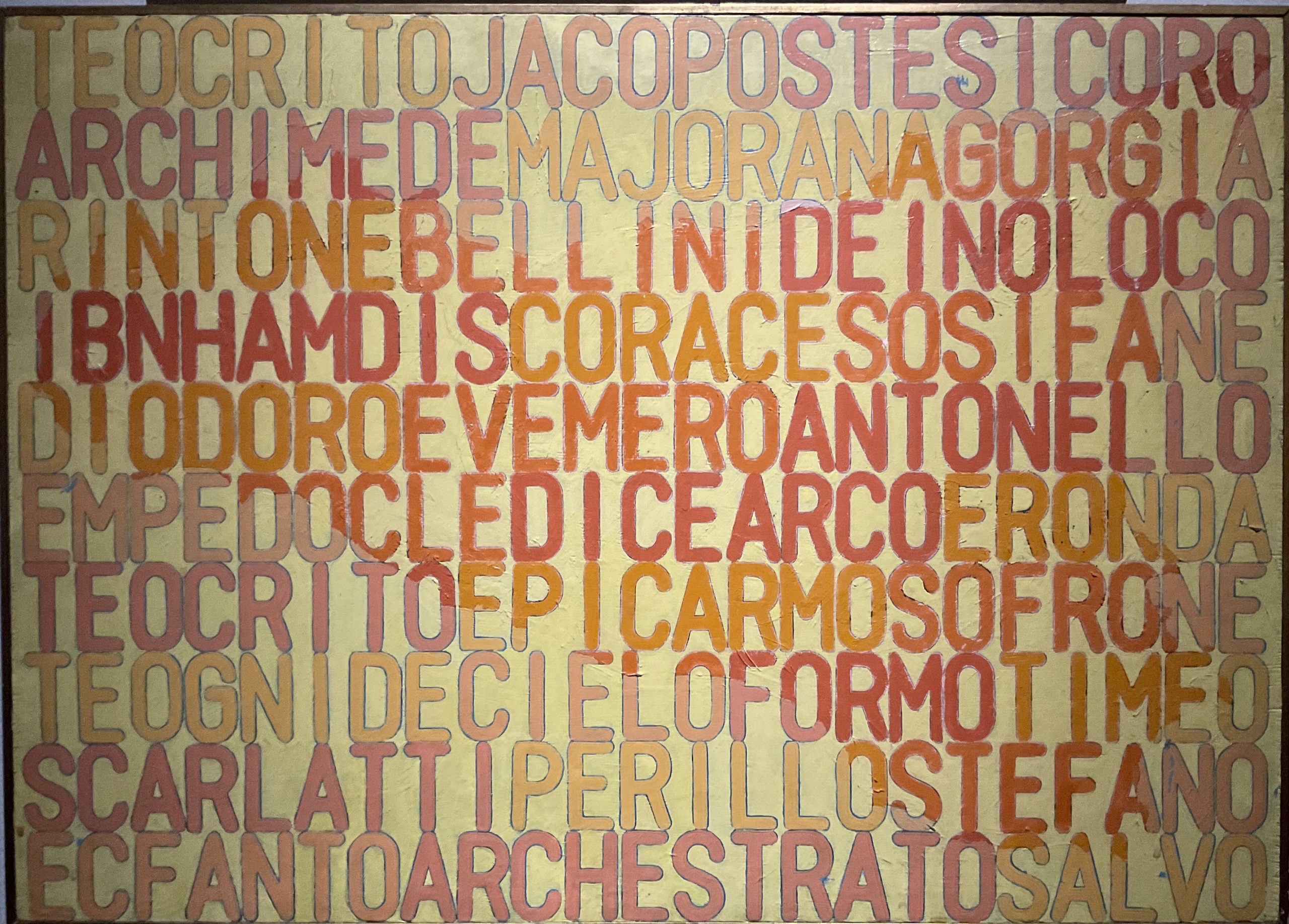

Infine, opera centrale che da sola occupa tutta la prima sala, una scultura circolare (circa 2 metri di diametro) su più livelli. Le ‘statuette’ che formano la scultura rappresentano personaggi intenti ad azioni violente. Tutto un po’ banale sino a quando è statico. Poi la scultura comincia a girare vorticosamente su se stessa e le statue prendono vita, si muovono, agiscono, uccidendo, massacrando. L’effetto che rende possibile il cinema dà qui vita alla materia generando un movimento tridimensionale che affascina come un grande gioco. E l’arte non è forse (anche) il grande gioco degli adulti?