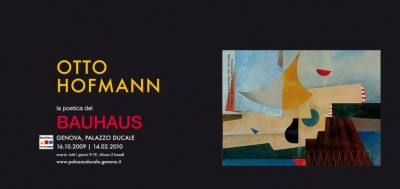

Otto Hofmann. La poetica del Bauhaus

Genova – Palazzo Ducale

Sino al 14 febbraio 2010

Degli oggetti rimane la struttura, dei paesaggi la forma. E lo sguardo dell’artista progetta il divenire, lo produce, lo raffigura. Anche questo è stata l’esperienza del Bauhaus. In essa architettura, pittura, design perdono le loro caratterizzazioni rigide e si fondono in una libertà che Kandinskij rivendicava come propria di ogni fare artistico. Otto Hofmann espresse tutto questo attraverso un lungo operare dinamico e tuttavia fedele alle ragioni profonde di un astrattismo tra i più familiari e intimi che il Novecento abbia prodotto.

La verticalità sembra la cifra di questo pittore. Essa si esprime nell’incanto di un Senza titolo del 1936 che raffigura una città medioevale nordeuropea circondata da mura, vista dall’esterno, che dai campanili, dalle torri, dai palazzi sembra generare una luce enigmatica, calda e consolatrice. Come fosse un Paradiso racchiuso nei colori e nelle forme del Bauhaus.

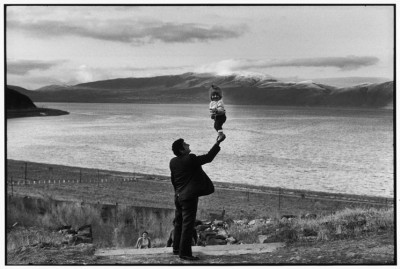

Arruolato nell’esercito tedesco Hofmann combatté sul fronte russo, dove fu fatto prigioniero e riuscì a scattare delle foto e a dipingere. In una delle bellissime lettere dalla Russia scrisse che «in quei quattro anni la pittura mostrava che non esisteva alcun nemico che fosse necessario annientare».

Due sezioni molto interessanti documentano l’attività di designer svolta da Hofmann e gli eccellenti risultati di un gruppo di artisti del Bauhaus nell’ambito della fotografia.