Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo

Palazzo Reale – Milano

A cura di Denis Curti

Sino all‘8 settembre 2013

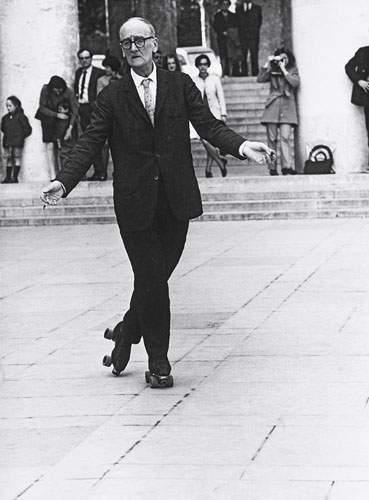

180 fotografie scelte dall’autore tra un milione e mezzo di scatti. Immagini catalogate e divise in Gente di Milano, Morire di classe -sui manicomi che rinchiudevano i soggetti sociali più deboli-, Dentro le case, Venezia -amatissima dal fotografo-, Comunità romanì in Italia -la vita degli zingari nei loro campi-, I baci, Lavoro, Fede Religiosità Riti. Gli anni Settanta nella città lombarda sembrano sfilare davanti ai nostri occhi con tutta la loro ingenua radicalità; tra i ritratti sono assai espressivi quelli di Ugo Mulas e Gabriele Basilico, colleghi di Berengo Gardin; dappertutto, nei baci nelle automobili nei canti, si sente una profonda pietà per gli umani, per l’effimero triste che siamo.

In una conversazione con Giusy Randazzo (Gente di fotografia, numero 56, pp. 94-99) Berengo Gardin afferma che non si sente un artista ma un fotografo. Non per modestia ma, al contrario, perché convinto della specificità e forse della superiorità della fotografia sulle altre arti figurative. Tra i pittori, Berengo afferma di preferire gli astrattisti e in particolare Mondrian. In un’immagine della sezione della mostra dedicata al lavoro –Osaka del 1993- mi è parso di ritrovare la purezza formale di quell’artista. Di fronte alla convinzione di Berengo Gardin che «la macchina fotografica serve per fare foto di documentazione», per dare conto della “realtà”, gli si potrebbe obiettare che quando dei fotografi o non fotografi «guardano qualcosa non stanno riproducendo la realtà ma qualcosa che è sempre filtrato dalla loro mente» e che la cosiddetta realtà è a colori mentre la sua opera è rigorosamente in bianco e nero, affinché chi osserva non venga distratto da altro che non sia il contenuto dell’immagine. La verità è che il mondo è nell’occhio di chi guarda. La sensibilità di Berengo Gardin verso l’accadere è talmente alta che dal suo osservare il flusso -e fermarlo in un istante- non emerge alcuna “documentazione” ma splende, semmai, il significato delle relazioni umane. Non il dato ma proprio il significato.

In una conversazione con Giusy Randazzo (Gente di fotografia, numero 56, pp. 94-99) Berengo Gardin afferma che non si sente un artista ma un fotografo. Non per modestia ma, al contrario, perché convinto della specificità e forse della superiorità della fotografia sulle altre arti figurative. Tra i pittori, Berengo afferma di preferire gli astrattisti e in particolare Mondrian. In un’immagine della sezione della mostra dedicata al lavoro –Osaka del 1993- mi è parso di ritrovare la purezza formale di quell’artista. Di fronte alla convinzione di Berengo Gardin che «la macchina fotografica serve per fare foto di documentazione», per dare conto della “realtà”, gli si potrebbe obiettare che quando dei fotografi o non fotografi «guardano qualcosa non stanno riproducendo la realtà ma qualcosa che è sempre filtrato dalla loro mente» e che la cosiddetta realtà è a colori mentre la sua opera è rigorosamente in bianco e nero, affinché chi osserva non venga distratto da altro che non sia il contenuto dell’immagine. La verità è che il mondo è nell’occhio di chi guarda. La sensibilità di Berengo Gardin verso l’accadere è talmente alta che dal suo osservare il flusso -e fermarlo in un istante- non emerge alcuna “documentazione” ma splende, semmai, il significato delle relazioni umane. Non il dato ma proprio il significato.

Jeff Wall. Actuality

Padiglione d’Arte Contemporanea – Milano

A cura di Francesco Bonami

Sino al 9 giugno 2013

Gigantografie e Lightbox sono a questo artista necessarie. Non i soggetti, infatti, costituiscono l’elemento principale delle sue fotografie e neppure la tecnica che tende a riprodurre in scene contemporanee e apparentemente casuali le grandi opere della pittura. Essenziale è la misura gigantesca e illuminata, atta a restituire i dettagli delle scene e a rendere accesissimi i colori. In caso contrario l’effetto sarebbe o invisibile o banale. Come ogni artista, Wall opera «una meticolosa ricostruzione della realtà, talmente meticolosa da sembrare irreale. […] Il gesto dei protagonisti viene congelato, non colto fugacemente dallo scatto fotografico come nei lavori di reportage. […] Wall non coglie l’attimo, piuttosto lo costruisce, lo mette in scena, lo racconta» (F. Bonami). E si tratta, di solito, di un attimo di radicale solitudine, di normale disperazione, di tempo impietrito in un gesto o nello stare, sino a che paesaggi finalmente vuoti restituiscano all’immagine una misura geometrica che perviene ai suoi migliori risultati nella serie Diagonal composition. In queste foto lavelli sporchi e pavimenti scrostati assumono la fredda perfezione dei dipinti di Van Doesburg o di Mondrian. Nella misura ridotta di una pagina di catalogo o di un monitor tutto questo però in gran parte si perde.

fredda perfezione dei dipinti di Van Doesburg o di Mondrian. Nella misura ridotta di una pagina di catalogo o di un monitor tutto questo però in gran parte si perde.

Mente & cervello 101 – maggio 2013

La mente umana è un dispositivo semantico così potente, «è talmente portata a costruire significati che lo fa anche con materiali incongrui tra loro, un po’ come accade con il patchwork» (John Allan Hobson, intervistato da D. Ovadia, p. 48). È questa l’origine dell’attività onirica. I sogni «non hanno alcun significato misterioso» (M. Cattaneo, 3), non rivelano nulla né del futuro -come sostenevano indovini e aruspici del mondo antico- né del passato -come afferma la psicoanalisi. I sogni riflettono piuttosto, al pari di ogni altra attività della coscienza, quello che pensiamo del mondo e della vita. E lo fanno in modo particolarmente creativo, sino a presentare come possibile l’impossibile e come reale l’assurdo. Questo accade perché «i sogni sono prodotti della chimica cerebrale, generati casualmente nel corso di un’attività di consolidamento delle tracce acquisite durante l’attività cosciente. Non nascono con un significato: piuttosto possiamo dire che quando gli stimoli interni, le rievocazioni casuali di eventi e sensazioni occorse durante la veglia, arrivano alla corteccia in determinate fasi del sonno, questa tende a riorganizzarli dando loro un significato coerente. Il cervello umano è infatti costruito per dare un senso alla realtà, sia questa esteriore o interiore, e i sogni non sono altro che fenomeni biochimici reali che avvengono nel nostro cervello. Non c’è nulla di mistico in essi, né di magico […] La loro funzione è consolidare ciò che abbiamo vissuto o appreso durante la veglia» (Hobson, 46-48).

La mente umana è un dispositivo semantico così potente, «è talmente portata a costruire significati che lo fa anche con materiali incongrui tra loro, un po’ come accade con il patchwork» (John Allan Hobson, intervistato da D. Ovadia, p. 48). È questa l’origine dell’attività onirica. I sogni «non hanno alcun significato misterioso» (M. Cattaneo, 3), non rivelano nulla né del futuro -come sostenevano indovini e aruspici del mondo antico- né del passato -come afferma la psicoanalisi. I sogni riflettono piuttosto, al pari di ogni altra attività della coscienza, quello che pensiamo del mondo e della vita. E lo fanno in modo particolarmente creativo, sino a presentare come possibile l’impossibile e come reale l’assurdo. Questo accade perché «i sogni sono prodotti della chimica cerebrale, generati casualmente nel corso di un’attività di consolidamento delle tracce acquisite durante l’attività cosciente. Non nascono con un significato: piuttosto possiamo dire che quando gli stimoli interni, le rievocazioni casuali di eventi e sensazioni occorse durante la veglia, arrivano alla corteccia in determinate fasi del sonno, questa tende a riorganizzarli dando loro un significato coerente. Il cervello umano è infatti costruito per dare un senso alla realtà, sia questa esteriore o interiore, e i sogni non sono altro che fenomeni biochimici reali che avvengono nel nostro cervello. Non c’è nulla di mistico in essi, né di magico […] La loro funzione è consolidare ciò che abbiamo vissuto o appreso durante la veglia» (Hobson, 46-48).

Un sogno è spesso il matrimonio. E i fotografi chiamati a rendere immortale l’effimero “sì” dell’illusione istituzionale sono sempre più indotti a trasformare il loro reportage in un vero e proprio spettacolo costruito a imitazione dello show televisivo. «Un cambiamento anche inquietante» -afferma la semiologa Maria Pia Pozzato, che sta studiando tali immagini- «perché molto narcisistico: queste spose non parlano dello sposo ma di se stesse, anche le valenze estetiche si perdono a favore di esperienze estesiche, fatte di sensazioni» (intervista di P.E. Cicerone, 72). Lo scopo è stare al centro della scena, “farsi vedere”, secondo quella modalità dell’Esse est percipi nella quale Christoph Türcke individua uno degli elementi fondamentali delle società contemporanee. La sensazione è diventata «una necessità vitale. Uno deve fare sensazione e aver sensazione se vuole esserci, se vuole avere un’esistenza sia in senso letterale, sia in senso metaforico» (C. Türcke, La società eccitata. Filosofia della sensazione, Bollati Boringhieri 2012, p. 87). La sensazione si è trasformata nel sensazionale.

Robert Doisneau. Paris en liberté

Spazio Oberdan – Milano

Sino al 5 maggio 2013

Parigi tra il 1934 e il 1991. Questa città, che vive di un’identità esatta e di una differenza che la rende sempre nuova, oggi non è più quella che gli occhi di Doisneau hanno inventato. Inventato, sì, perché di se stesso il fotografo diceva di essere un «falso testimone». Basta infatti fermare in un’immagine il fluire senza posa delle vite per creare un falso che dei luoghi e degli umani dice assai più della piatta verità di ogni ingenuo empirismo cronachistico. La celebre fotografia del Bacio dell’Hotel de Ville (1950) sembra rubata al fiume della gente parigina e invece venne costruita -racconta l’artista- in modo meticoloso e consapevole poiché «vedere, a volte, significa costruirsi, con i mezzi a disposizione, un teatrino e aspettare gli attori» (Doisneau, 23.10.1984).

Parigi tra il 1934 e il 1991. Questa città, che vive di un’identità esatta e di una differenza che la rende sempre nuova, oggi non è più quella che gli occhi di Doisneau hanno inventato. Inventato, sì, perché di se stesso il fotografo diceva di essere un «falso testimone». Basta infatti fermare in un’immagine il fluire senza posa delle vite per creare un falso che dei luoghi e degli umani dice assai più della piatta verità di ogni ingenuo empirismo cronachistico. La celebre fotografia del Bacio dell’Hotel de Ville (1950) sembra rubata al fiume della gente parigina e invece venne costruita -racconta l’artista- in modo meticoloso e consapevole poiché «vedere, a volte, significa costruirsi, con i mezzi a disposizione, un teatrino e aspettare gli attori» (Doisneau, 23.10.1984).

Recitano dunque in questa bella mostra i pedoni che corrono in Place de la Concorde per sfuggire alla muta delle automobili; recitano i venditori delle Halles prima che nel 1971 venissero demolite; recitano personaggi noti come Buñuel, Giacometti, de Beauvoir, Simenon, Greco, Binoche e numerosi altri; recitano centinaia di sconosciuti: ragazzini, turisti, prostitute, pescatori, ballerine, passanti. Recita la città -i suoi spazi, i suoi umani- sempre viva, vivace, vitale. Una Parigi quotidiana e insieme turistica, radicalmente finta e profondamente vera. Una città che il suo amante, Doisneau, ha messo in posa e dalla cui immagine ha tratto  per sé e per noi una semplice felicità, una testarda tenerezza.

per sé e per noi una semplice felicità, una testarda tenerezza.

Absence of Subject

August Sander e Michael Somoroff

A cura di Diana Edkins e Julian Sander

Palazzo delle Stelline – Milano

Sino al 7 aprile 2013

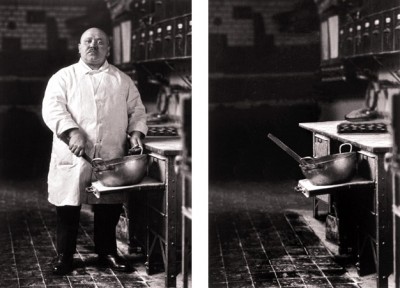

Un fotografo crea dei ritratti: corpi, volti, figure intere, sfondi. Un altro fotografo conserva di queste immagini gli oggetti, le cose, gli alberi, la campagna, il cielo, i mobili, le pareti, le porte. E toglie gli umani, li cancella. A sei di questi ritratti aggiunge poi il vento. Le fotografie diventano così dei video nei quali lo spazio si anima lentamente, scompaginando le pagine dei libri, carezzando i prati, aprendo e socchiudendo una porta, muovendo le tende. Intensa e straniante azione di risemantizzazione del già esistente, il cui senso è certo molteplice -estetico, tecnico, filosofico- e che intende soprattutto raffigurare la morte.

Un fotografo crea dei ritratti: corpi, volti, figure intere, sfondi. Un altro fotografo conserva di queste immagini gli oggetti, le cose, gli alberi, la campagna, il cielo, i mobili, le pareti, le porte. E toglie gli umani, li cancella. A sei di questi ritratti aggiunge poi il vento. Le fotografie diventano così dei video nei quali lo spazio si anima lentamente, scompaginando le pagine dei libri, carezzando i prati, aprendo e socchiudendo una porta, muovendo le tende. Intensa e straniante azione di risemantizzazione del già esistente, il cui senso è certo molteplice -estetico, tecnico, filosofico- e che intende soprattutto raffigurare la morte.

Quando infatti August Sander (1876-1964) fotografa l’umanità tedesca tra gli anni Dieci e Trenta del Novecento, non soltanto compone dei magnifici ritratti individuali e collettivi ma sa di aver consegnato quelle persone al loro tramonto, di aver lasciato traccia di una comunità e di alcune singole esistenze che in un quando più o meno lontano non saranno.

Michael Somoroff (1957) ha colto alla radice questa intenzione e l’ha portata a compimento. Il vuoto che le sue immagini comunicano è qualcosa di doloroso e insieme oggettivo, di inevitabile. Nell’assenza del Soggetto rimangono a dominare il tempo, lo spazio, le morte cose alle quali soltanto l’arte e il concetto restituiscono vita.