Arthur S. Eddington

La natura del mondo fisico

(The Nature of the Physical World, 1928)

Trad. di Charis Cortese de Bosis e Lucio Gialanella

Laterza, Bari 1935

«Biblioteca di Cultura Moderna»

Pagine 385

Dopo i secoli galileiani, nei quali il metodo della nuova fisica sembrava progressivamente oscurare ogni altra prospettiva sul mondo, la riflessione teorica e la pratica empirica hanno reso assai più complesso il rapporto, il legame e la differenza tra la filosofia e la fisica, mostrando in primo luogo l’assoluta ingenuità di ogni visione empirista della natura e delle scienze che la indagano. «La fisica», scrive Eddington, «lavora su di un mondo di ombre» (15). La ripresa dell’ipotesi atomistica e la teoria dei quanti hanno infatti separato il mondo della percezione da quello delle leggi fisiche. Confondere il reale con il concreto è un gesto non scientifico e non filosofico. L’ambito delle scienze contemporanee si mostra con chiari tratti di ‘irrealtà’ se per realtà si intende la dimensione empirica della materia.

Il tempo, concetto complesso e struttura invisibile, per Eddington «rappresenta meglio la realtà fisica che non la materia» (308). E tuttavia in un’affermazione come questa, certamente sensata, si esprime una dualità tra tempo e materia che va anch’essa superata.

Il tempo, infatti, rappresenta il tessuto più intimo della materia, quello di cui gli enti sono composti, compreso l’ente umano.

Quando chiudo gli occhi e mi ripiego nel mio io interiore, mi sento DURABILE; non mi sento ESTENSIVO. È questo il senso del tempo che ci penetra direttamente, e che non esiste semplicemente nelle relazioni tra eventi esterni: lo spazio invece è sempre percepito come qualche cosa di esterno. È per questo che il tempo ci sembra molto più misterioso dello spazio: non sappiamo nulla della natura intrinseca dello spazio, e così ci è abbastanza facile concepirlo in maniera soddisfacente; abbiamo un’intima conoscenza della natura del tempo, e così esso sfugge alla nostra comprensione (73).

Il divenire è lo sfondo, la sostanza, la dinamica sia della mente umana sia del mondo intero. L’esistenza è comprensibile soltanto perché diviene e in quanto divenire. Che qualcosa ci sia significa che una parte della materia sta mutando rimanendo ciò che è. Comprendere tale dinamica vuol dire utilizzare con lucidità il dispositivo concettuale dell’identità che permane e della differenza che trasforma. L’essere è assoluta identità ed è assoluta differenza.

È anche per questo che la legge più importante della descrizione fisico-chimica del mondo è il secondo principio della termodinamica, il quale «deve, secondo il mio parere, considerarsi come il più grande contributo del secolo decimonono al pensiero scientifico» (127). Esso, infatti, «apre una nuova porta nel dominio della conoscenza, vale a dire lo studio dell’organizzazione; ed è in relazione a questa organizzazione che appaiono per la prima volta una direzione del corso del tempo e una distinzione tra ‘fare’ e ‘disfare’» (89).

Questa legge individua nell’entropia uno degli elementi fondamentali dei quali la materia è composta e con i quali il suo divenire va compreso. Partendo da uno stato iniziale di grande ordine, e dunque di stasi, la materia si esplica in un progressivo e crescente disordine. La misura di tale divenire del disordine si chiama entropia. Essa può quindi soltanto crescere. «La legge che l’entropia aumenta sempre -secondo principio della termodinamica- occupa, io credo, il primissimo posto fra le leggi della Natura» (96).

L’entropia è dunque l’irreversibilità stessa. Anche questa caratteristica rende fondamentale tale concetto/struttura per comprendere l’essere e l’accadere. Solo l’entropia segna la discontinuità temporale e rende dunque conto dell’effettivo accadere degli eventi e dei processi.

L’entropia è una delle forme essenziali del tempo, anche perché è la struttura che segna una differenza con lo spazio, il cui movimento rimane sempre reversibile mentre il tempo è pura irreversibilità: «Vi è una curvatura di esso per la quale l’Oriente una buona volta diviene Occidente, ma nessuna curvatura per la quale Prima divenga Dopo» (105).

L’entropia è anche molto altro.

È anche misura del caso, da intendere naturalmente non come arbitrio -e quindi irrazionalità- ma come progressivo ampliarsi delle potenzialità, delle varianti, della differenza. Il caso così inteso coincide ancora una volta con il tempo, poiché «l’effetto del caso è la sola cosa che la Natura non può disfare» (86).

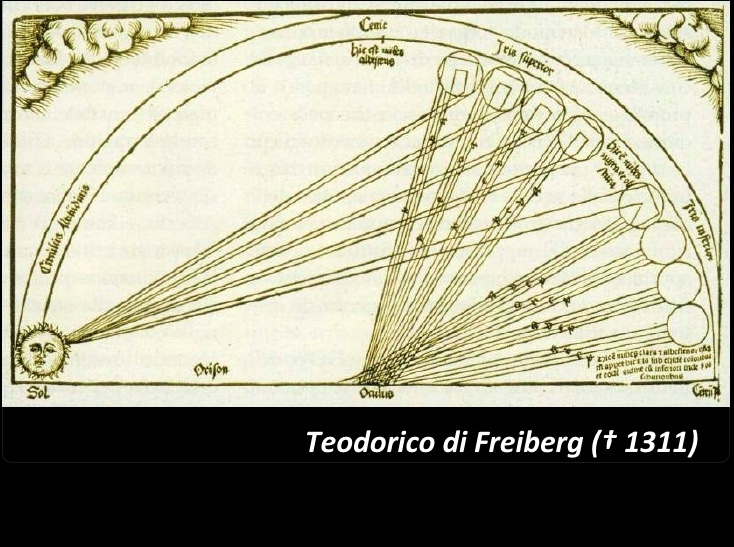

L’entropia è anche evento mentale, al modo stesso degli arcobaleni, dei segni, delle costellazioni: «Ciò che è ordinato è oggettivo, come sono le stelle che compongono una costellazione; ma nell’associazione di queste stelle il maggior contributo è portato dalla mente che le contempla. Se il colore è una creazione della mente, anche l’entropia è la creazione della mente dello statistico» (119).

In quanto struttura del reale e manifestazione della mente, l’entropia è dunque la stoffa stessa del mondo. La sua stretta relazione con la coscienza ne esalta la funzione conoscitiva e la struttura universale. Giustamente quindi Eddington fa della coscienza «la via che conduce alla realtà e al significato del mondo, come è la via che conduce ad ogni conoscenza scientifica di esso» (383).

Il dualismo tra mente e natura viene così superato nell’identità/differenza che il tempo è.