Nichilismo e Differenza

Nichilismo e Differenza

in InCircolo. Rivista di filosofia e culture

Numero 11 – «Dal corpo oggetto alla mente incarnata»

Giugno 2021

Pagine 459-466

La sezione «Controversie» della rivista InCircolo ospita una discussione a più voci su Emanuele Severino, a partire da un saggio di Dario Sacchi dal titolo Emanuele Severino: il cerchio dell’apparire, un vero e proprio corpo a corpo con i fondamenti logici e le articolazioni fenomenologiche del pensiero di Severino, condotto con maestria da Sacchi.

Nel mio contributo ho cercato di concentrarmi su quanto Sacchi definisce oggettivazione dell’io, che per l’autore costituisce un elemento negativo in quanto ridurrebbe l’umano a un elemento del «destino della necessità» ma che a me pare proprio per questo fecondo. Tale “oggettivazione” infatti inserisce l’ente umano nell’inevitabile andare degli enti, degli eventi e dei processi. Termini ed espressioni, queste, che Severino non avrebbe naturalmente accolto e che tuttavia possono aprire un dialogo non soltanto critico con il suo pensare.

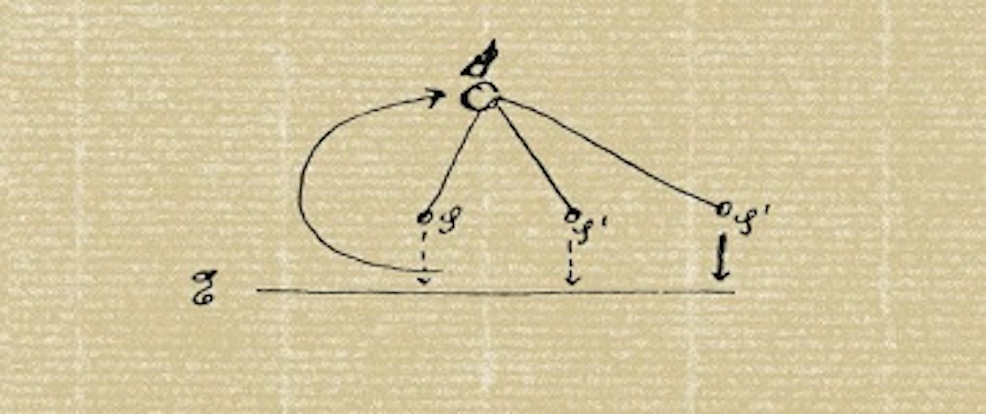

Severino infatti tenta un’operazione diversa ma anche vicina a quella compiuta da Giovanni Gentile (pensatore che nel cammino di Severino ha contato molto) nei confronti della metafisica greca. Se per Gentile il limite originario di tale metafisica è il realismo ontologico, per Severino è il realismo temporale. Per Severino il tempo è un errore e un’illusione, è un deserto nel quale cresce il nulla dell’alienazione che è ogni divenire e ogni credenza in esso. In realtà a me sembra nichilistico il negare la molteplice potenza della Differenza a favore di una sempre uguale Identità.

L’esito nichilistico del pensare severiniano avrebbe potuto essere diverso se il filosofo fosse rimasto più fedele ai notevoli risultati teoretici ed ermeneutici ai quali era pervenuto sin dalla tesi di laurea dedicata a Heidegger e la metafisica (1950). Dall’ontologia fenomenologica di Heidegger Severino fa in questo testo correttamente derivare sia il radicarsi di Heidegger nel terreno del sacro sia il rifiuto heideggeriano dell’etica. La ricchezza dell’ontologia è una delle ragioni dell’insufficienza di ogni sguardo morale sul mondo. È infatti non a causa del suo agire ma per il suo essere una parte dell’intero che il Dasein è intessuto di nulla, poiché in quanto ente non è l’essere. Anche senza esplicitamente tematizzarla, Severino riconosce la natura gnostica del pensare heideggeriano, a partire dall’«esser fondamento di una nullità: Grundsein einer Nichtigkeit».

[Nello stesso numero della rivista si può leggere un denso saggio di Elvira Gravina, mia allieva alcuni anni fa nel corso di filosofia della triennale a Unict, dal titolo Il Sé temporale]