Non so chi sia l’autore del testo che pubblico qui sotto (letto in Rete) e sono pronto ad aggiungere il suo nome, se mi sarà segnalato. Anche se l’estensore confonde il green pass del gennaio 2021, necessario per uscire e rientrare dall’Italia, con quello imposto con il DPCM del 6.8.2021, universale e quindi assai più grave, credo che in queste righe si colga uno degli elementi profondi e capaci di descrivere ciò che sta accadendo. I filosofi, e più in generale gli studiosi, dovrebbero avere la funzione di comprendere e comunicare tali dinamiche ma uno degli elementi più tristi del presente è proprio la trahison des Clercs (Jules Benda), il tradimento degli intellettuali.

==============

OBBEDISCI

Fin dall’inizio la gente si è siringata per poter continuare a fare le cose di prima.

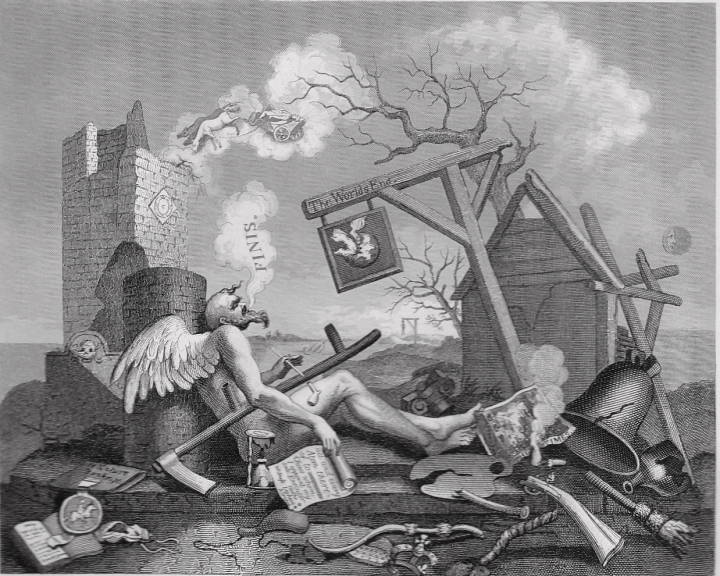

Senza il green pass, di cui si è parlato a gennaio, in piena concomitanza con l’inizio della campagna va**inale, solo il 10% della popolazione, si sarebbe va***nata. Altro che 50%. Qui, dunque, non siamo di fronte a un’umanità dedita alla scienza. Qui siamo al nichilismo puro. Non c’è nessuna fede nella scienza. C’è semplicemente il doversi siringare. Ma il bello è che questo siringarsi, per-poter-fare (lavorare, andare a un concerto, prendere un treno), è quel crepuscolo degli idoli di cui parlava un filosofo il secolo scorso. È di fatto, la piena attuazione, della fine delle ideologie. Di ogni valore, finora conosciuto. È l’abbattimento della coscienza, della libertà, della persona, della storia. È la fine dell’uomo, come l’avevamo conosciuto. È chiaro che eravamo già pronti. Ma qualcosa avrebbe ancora resistito. Grazie alla pandemia, abbiamo definitivamente abbandonato tutto quel mondo. Ci siamo scoperti ‘niente’. Cioè, oltre il lavorare, andare a un concerto, andare a un museo, non siamo niente. Solo fruitori, utenti, clienti. Più nessuna idea sulle cose e sul mondo. Sulla vita, e sugli altri. Nessuna idea. Nessun pensiero. Nessuna visione. Nessun desiderio. Nessun io. Nessuna prospettiva. Solo, la pura obbedienza. Obbedire, per poter fare le cose di prima. Obbedire, perché altrimenti non era possibile farle. Tutta la pandemia è stata indirizzata sul nulla dell’uomo, e nell’uomo. E la scienza è stato il disperato tentativo di far reggere un’ideologia che ti chiedeva invece di sottomettere il tuo corpo per prendere un treno, o mangiare una pizza al chiuso. Il nulla, quindi, se il discorso verte sul lato ‘ideale’.

Nietzsche, senza dubbio, ha visto tutto. E credo lo si capirà bene quando dei racconti di Zarathustra si saprà cogliere l’aspetto conoscitivo, più che quello esortativo. Zarathustra, vede, e non necessariamente vuole, quello che racconta. La sua partecipazione è una finzione scenica. È probabilmente l’umano troppo umano che c’è in lui, la sua ‘malinconia’. La scena del siringaggio al mercato, tra la frutta e la verdura, di una persona che non sa neppure quello che sta facendo, con una risata senza senso, ricorda certe figure dello Zarathustra, nella sua forza dirompente, nell’intensità distruttiva che emana.

L’uomo covidiano è l’uomo privo di un qualunque pensiero sul mondo, senza più una ragione, una comprensione di quello che ha intorno. È la risata ebete del pazzo, completamente staccato da ogni universo di valori e significati condivisi.

==============

Con l’invenzione politica (e non sanitaria) del SuperGreenPass la tonalità sociale è ulteriormente peggiorata; dilagano l’intolleranza, la violenza, la discriminazione verso chi esercita il diritto -sempre più fragile- al controllo del proprio corpo.

Lo ha chiarito assai bene Giorgio Agamben in due recenti occasioni: nella sua audizione in Senato il 7.12.2021, quando ha parlato in modo esplicito di terrore politico e tradimento medico, ricordando che il primo governo europeo a imporre leggi invasive della corporeità fu il governo nazionalsocialista; in un breve intervento a un convegno, nel quale ha affermato con chiarezza che «il governo attuale ha abbandonato ogni legalità»:

- Agamben, 7.12.2021 (durata 7 minuti)

- Agamben, 8.12.2021 (durata 5 minuti)

Una conferma alle parole di Agamben è costituita da quanto accadrà tra due giorni, a partire dal 15.12.2021, con l’espulsione di tanti docenti, maestri e professori, dalla scuola italiana. Qualcosa di inaudito, che ricorda gli anni più oscuri del Novecento. Riporto qui sotto la testimonianza di uno di questi maestri e la dichiarazione di piena solidarietà ai colleghi delle scuole da parte dei docenti universitari firmatari del manifesto contro il lasciapassare sanitario. Le preoccupazioni sulla gravissima discriminazione in atto (denunciata da quello e da altri analoghi documenti) si stanno rivelando fondate.

Gli «effetti collaterali» dei vaccini, i rischi anche gravi e persino fatali che si corrono, sono oggetto dei due documenti che allego qui sotto. Il primo è una sintesi dei rischi accertati sino alla data della sua stesura, 17.2.2021; il secondo è un breve articolo di Panorama del 1.12.2021, che consiste di due elementi: una serie di dati ufficiali -e quindi assai probabilmente sottostimati- e alcune testimonianze di persone che hanno subìto gravi danni dopo l’inoculazione.

- Persone che muoiono dopo il vaccino anti-CoVID: decessi per cause naturali?

- L’altra faccia dei vaccini

Secondo alcune letture di questi due anni di epidemia, al fondo della vicenda ci sarebbero anche le preoccupazioni maltusiane già sollevate dal Club di Roma con I limiti dello sviluppo (Rapporto Meadows, 1972), vale a dire l’assillo per l’incremento demografico assolutamente fuori controllo della specie umana, sicura ragione di esaurimento delle risorse del pianeta e dunque della vita su di esso. Anche per questo ai danni immediati dei vaccini, e ovviamente a quelli del virus, sembra che si aggiunga un probabile effetto di sterilizzazione sui giovani vaccinati.

Se fossero davvero queste alcune delle motivazioni del diffondersi sia del virus Sars-Cov-2 sia di vaccini molto pericolosi, si potrebbe essere disponibili ad accettare la loro funzione di salvaguardia dell’intero rispetto al dilagare di una sua parte, rispetto dunque all’effetto tumore che Homo Sapiens esercita sulla biosfera.