Recensione a:

IL SAPERE GRECO

Dizionario critico

(Le savoir grec, Flammarion, Paris 1996)

a cura di Jacques Brunschwig e Geoffrey.R. Lloyd, edizione italiana a cura di Maria Luisa Chiesara, Einaudi 2007

2 volumi, pagine XL-646 e XII-626

in Diorama Letterario – numero 367 – Maggio/Giugno 2022

pagine 35-37

La filosofia è un itinerario nella conoscenza e nell’essere, nella gnoseologia e nell’ontologia. Nulla a che vedere con new age di vario tipo o con semplici filologie che frugano tra i testi e i monumenti per trovarvi qualcosa di commestibile, vale a dire di non troppo indigesto agli stomaci contemporanei.

L’apprendimento iniziatico non consiste né in sentimentalismi di massa né in tecnologie erudite ma significa trasformare se stessi e la vita in un mezzo di conoscenza.

Anche per questo la filosofia è una forma di iniziazione, una delle più profonde, rigorose, universali. E una delle più oggettive perché fatta non di riti che l’andare della storia porta al culmine e alla deriva, non di contenuti accessibili a ristrette cerchie, ma di testi che ognuno e tutti possono tenere in mano e scorrere per attingervi spiegazioni, domande, risposte.

La filosofia non nega il cammino a nessuno. Sono i singoli camminanti che si fermano o neppure cominciano, pensando che si tratti di illusione o di semplice chiacchiera. E invece si tratta di saper vedere, dell’esercizio che ha una delle sue massime espressioni nei racconti platonici della Repubblica (514 a – 520 a) e del Fedone (109 b-d): un itinerario dalla prigionia dell’oscurità allo splendore del manifesto. Vedere è il compito del saggio e del sapiente, vedere e comunicare agli altri ciò che si è visto, attraverso la parola che si fa scrittura.

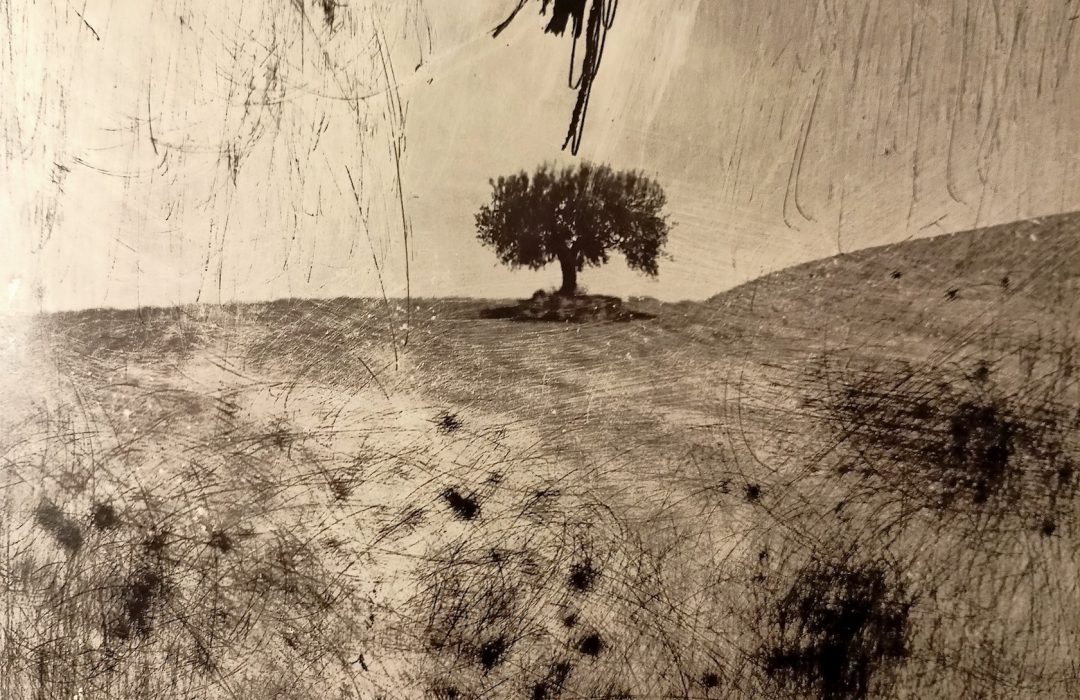

[L’immagine di apertura è di Elvia Giudice]