Simone Regazzoni

La palestra di Platone

Filosofia come allenamento

Ponte alle Grazie, Milano 2020

Pagine 204

Aristocle era il nome di un giovane ateniese del V-IV secolo membro di una delle famiglie più potenti della città, dotato di una intelligenza profonda e ramificata, fisicamente assai prestante, tanto da vincere gare di lotta nei giochi istmici (e forse anche olimpici), proprietario di una palestra frequentata da giovani, ragazze, schiavi.

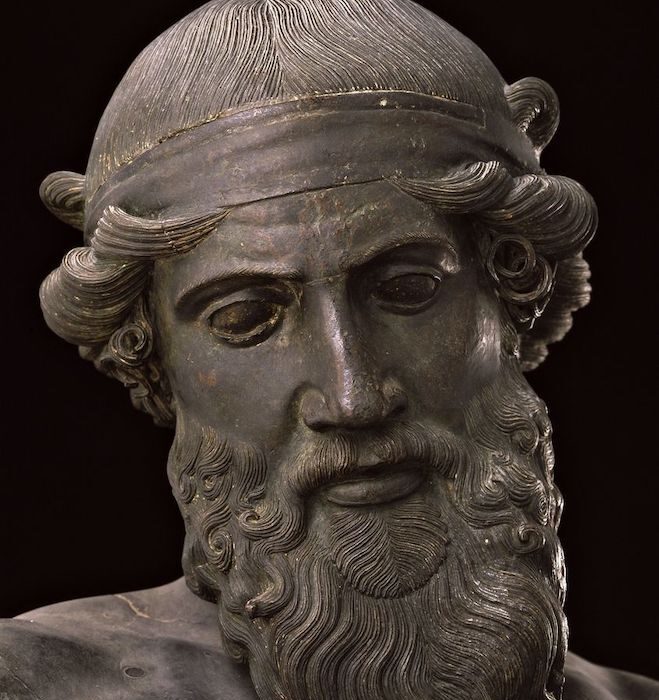

Il nome con il quale quest’uomo è diventato famoso è però Platone. Soprannome che gli venne dato da Aristone, suo maestro di lotta, proprio per la sua complessione fisica, per il suo vigore di atleta. È deviante ed equivoca, dunque, la rappresentazione che di questo filosofo diede Raffaello nel suo pur magnifico affresco della Scuola di Atene. L’uomo raffigurato al centro della composizione è Leonardo da Vinci. Una realistica testimonianza della figura di Platone è invece l’erma del 125 che si trova a Berkeley, la quale rappresenta appunto un atleta con la tipica fascia nei capelli; postura confermata dal bellissimo busto del I secolo che si trova nel Museo archeologico nazionale di Napoli (immagine di apertura).

Quest’uomo non avrebbe dunque mai potuto disprezzare il corpo e fondare una metafisica dualistica. Elementi questi che sono presenti in Plotino e nel neoplatonismo ma non in Platone. Basta leggere i dialoghi per rendersene conto, con l’eccezione del Fedone, che si spiega anche con gli specifici obiettivi di quel testo, con la sua volontà di considerare ancora e sempre vivo il maestro Socrate.

In realtà, «l’attenzione per il corpo da parte di Platone è totale» (p. 94) ed emerge in una molteplicità di espressioni e forme. Tra queste la vicenda biografica di un filosofo che fu appunto atleta e lottatore, forse anche di pancrazio, la lotta cruenta, senza esclusione di colpi. E poi soprattutto una concezione della filosofia come ‘corpo a corpo’, colpi che si danno e colpi che si ricevono, competizione costante e lotta all’ultima verità. L’unità corpomentale è così profonda da rendere «impossibile pensare la filosofia platonica senza pensare la lotta: si pensano e si praticano l’una attraverso l’altra» (52-53); ἄσκησις è un termine greco che è venuto a connotare l’ascesi come rinuncia ma esso significa anche e soprattutto esercizio, allenamento fisico in vista di un risultato, di una vittoria; ascesi significa mettere alla prova se stessi, vuol dire esistenza impegnata nella lotta. La dialettica è questo, è un esercizio continuo del corpomente, un allenamento alla vita, un «dare forma alla vita, è una forma di vita» (84).

Vita che sempre e ovunque, e dunque anche negli umani, è rapporto e confronto quotidiano con il buio che siamo, con l’aggressività che ci pervade e ci difende, con la violenza intrinseca al vivente. La lotta della quale Platone fu un maestro, la lotta fisica, è segnale e forma di questo confronto e di una tensione rivolta a utilizzare la forza senza però distruggere, volta a dare una forma al male. La lotta è, nella sua radice profonda, un confronto non con altri umani ma una relazione con la morte, con il limite ultimo che ci costituisce. «Si tratta di rendere più potente, più intensa, più affermativa la vita in un confronto continuo con la morte» (67). Confronto che pervade anche e soprattutto il Fedone. Quella filosofica è «una vita che fa corpo, fin dentro la morte, con la filosofia» (187).

L’altro filosofo che concepisce l’esistenza sempre come Strebung, sforzo, aspirazione, lotta, corporeità, è Friedrich Nietzsche, che infatti viene citato assai di frequente e con ammirazione da Regazzoni in questo libro originale anche perché chiaramente tendenzioso nell’attribuire a Platone e ai Greci una centralità della ‘palestra’ che mi sembra fortemente contemporanea. In ogni caso, la lotta platonica e la corporeità nietzscheana costituiscono anche direzioni e itinerari volti a comprendere davvero ciò che siamo, a «divenire animale», a esercitare il «pensiero animale», come recitano i titoli dei capitoli 26 e 27 del libro. Lo Übermensch, «l’oltre-umano [va] inteso come divenire animale» (167), quell’«animale che siamo» (19) poiché l’animalità è l’evidenza del corpo e del tempo, della corporeità temporale che ci costituisce.

L’animale è flusso, è differenza, ed è semplicemente corpo. L’animale può davvero dire «Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem; ‘Corpo io sono in tutto e per tutto e nient’altro’» (Also sprach Zarathustra, I parte, “Von den Verächtern des Leibes” – “Dei dispregiatori del corpo”).

L’animalità è a sua volta parte dell’intero, della materia, dell’inorganico di cui la vita organica rappresenta soltanto una ramificazione, «una varietà dell’inanimato e una varietà alquanto rara», come afferma ancora una volta Nietzsche (La gaia scienza, af. 109) e come emerge dalle parole belle e vere di Roger Caillois, ricordate da Regazzoni: «Parlo delle pietre che c’erano prima della vita e che restano dopo di essa sui pianeti raffreddati. Parlo delle pietre che non devono neanche attendere la morte e che non hanno null’altro da fare che lasciarsi scivolare su di sé la sabbia, la pioggia o la risacca, la tempesta, il tempo» (Pietre, a cura di G. Zuccarino, Graphos 1988, p. 9).

Non stupisce dunque che il pensiero platonico possa essere riletto nella direzione di una metafisica della materia, per la quale le forme ideali sono inseparabili dalle forme dei corpi.

[Devo la lettura di questo libro alla segnalazione del mio allievo Marco Iuliano, che ringrazio]