Hans Urs Von Balthasar

Gloria. Un’estetica teologica

Volume IV: Nello spazio della metafisica. L’antichità

(Herrlichkeit. Im Raum der Metaphysik. I Altertum, 1965)

Trad. di Guido Sommavilla

Jaca Book, 2017

Pagine 379

La Herrlichkeit, la gloria, «non si può definire» (p. 19). Così comincia il percorso di Hans Urs von Balthasar nello spazio della metafisica antica, da Omero a Tommaso d’Aquino. Eppure lungo l’itinerario le definizioni della gloria si moltiplicano, partendo sempre e pervenendo ogni volta ai trascendentali, vale a dire alle proprietà dell’essere che lo coinvolgono e lo definiscono nella sua totalità, essendo sempre in reciproca relazione, non delimitandosi a vicenda ma costituendo l’uno con l’altro l’universale che traspare in ogni ente, evento, processo e proprietà particolare, dandogli significato, esistenza e luce. Sono quattro gli universali così intesi dalla Scolastica sul fondamento della filosofia greca: l’uno, il vero, il bene, il bello.

Prima che nel XVIII secolo, con Baumgarten e Kant, l’estetica venisse ricondotta e ridotta «a una scienza regionalmente delimitata, essa era – vista nel complesso della tradizione – un aspetto della metafisica in quanto scienza dell’essere dell’ente» (26), il quale a sua volta rinvia all’assoluto, che per il pensiero cristiano è Dio. Il tentativo del teologo svizzero è difendere dunque il bello come sostanza ed espressione del divino cristiano filosoficamente inteso: «Come ultimo trascendentale il bello custodisce e sigilla gli altri: nulla di vero e di buono alla lunga senza la graziosa luce di quello che viene donato senza uno scopo» (42).

A questo fine, l’indagine assume un andamento che attraversa lo spazio storico – come detto, dai Greci al culmine della Scolastica – poiché soltanto se implementato in un particolare l’universale è reale, e attraversa lo spazio metafisico, poiché soltanto se hanno le loro radici nell’essere gli enti ed eventi particolari possiedono senso e sostanza.

Il ‘Dio’ di von Balthasar è dunque una forma prima di tutto estetica, è un’esperienza artistica dalla quale soltanto può irradiarsi la gloria. Il percorso è lo stesso di ogni avvertita e colta teologia cristiana: un consapevole, dotto ma anche disperato tentativo di ancorarsi ai Greci, vedendo in loro una continuità germinale e fondante con il cristianesimo. A questo scopo l’autore respinge ogni volontà di voler ‘depurare’ la fede cristiana dalla filosofia e dal mito, ogni pretesa di « voler essere più biblici della bibbia e più cristiani di Cristo» (224), poiché, in questo modo, del cristianesimo non rimarrebbe quasi nulla, soltanto cascami settari, fanatici, semplicemente e soltanto filantropici. Una domanda posta a proposito di Giovanni Eriugena vale per tutto il libro, vale per l’intera sua estetica teologica: «Tutto questo è biblicamente tollerabile, oppure qui l’antica forma filosofica di pensiero ha trionfato definitivamente sui contenuti biblici?» (316). Interrogativo ammirevole nella sua sincera chiarezza, tanto più che von Balthasar ammette che «visto nel complesso il cristianesimo ha pensato se stesso soprattutto con categorie straniere» (291), vale a dire con le categorie dei Greci.

Per comprendere la portata e il fallimento del tentativo, ricordiamo che questo teologo – nato nel 1905 e morto nel 1988, due giorni prima di ricevere la porpora cardinalizia – è stato uno degli uomini più colti del Novecento, che ha ben compreso come il cristianesimo possa continuare a vivere soltanto in un dialogo reale con il proprio tempo, basato però non sulla sua trasformazione in un’agenzia filantropica (cosa che appunto lo sta facendo morire) ma continuando il dialogo con la cultura greca e romana, che per il cristianesimo è costitutivo e fondante. Egli costruisce però tale dialogo da gesuita (fu membro dell’Ordine sino al 1956), dando sempre l’impressione che sia il cristianesimo a gettare luce sulla filosofia, quando è accaduto e continua ad accadere esattamente il contrario. Leggendo questa e altre sue opere appare infatti evidente che la persona del Nazareno non c’entra nulla con la teologia cristiana.

Il fondamentale tentativo di ancorare la fede cristiana nel linguaggio teoretico e mitologico dei Greci e dei Romani (soprattutto Virgilio e il neoplatonismo) spiega anche la lettura tendenzialmente monoteistica, e dunque arbitraria, che von Balthasar attua di Omero: «In nessun poema della letteratura mondiale Dio viene pensato in modo così incessante ad ogni situazione della vita» (52, il corsivo è mio). E tuttavia il teologo è capace di leggere Omero con una profondità, finezza ed empatia straordinarie. Al poeta greco «fu accordato […] il dono della bellezza per tempi illimitati» (69); «con Omero fu deposta nella culla dell’occidente» una «‘inconcepibile grazia e bellezza’» (75). Questa capacità di sentire i Greci – Omero ma anche i tragici, i lirici, i filosofi- conduce von Balthasar ad ammettere che il Prometeo di Eschilo si rivolge alle potenze della materia, ben oltre i nomi degli dèi antropomorfici «rivolgendosi non agli dèi che gli hanno inflitto il tormento, ma alle potenze cosmiche e più antiche (a quelle precisamente che per Hölderlin rappresentano il fondo primordiale di ogni divino poi formato e definito): al santo Etere, al Vento spirante, alle Sorgenti e all’ondoso Mare, alla Terra Madre di tutti i viventi e al Sole che illumina ogni cosa» (109-110, il riferimento è a Prom. Vv. 88-91), ad ammettere quindi che il ‘Dio’ greco è il cosmo, è la materiatempo.

L’ammissione diventa piena e teoretica nelle indagini su Platone, Aristotele, i neoplatonici, per i quali tutti il dio, la perfezione, la bellezza, la gloria è costituita dal cosmo, dalla materia infinita e perfetta dei cieli. Andando quindi ben al di là dell’effimero umano, della sua patetica presunzione di stare al centro quando invece l’umano è semplice periferia.

In Plotino la vista del cielo conferma la divinità del mondo, così come «Aristotele vede nell’ordine celeste immediatamente rivelarsi il divino» (206) e prima ancora l’Epinomide platonico pone al centro dell’essere la «gloria dell’ordine astrale» (196). Tutto il Timeo, poi, costituisce la bella, significativa e ultima soluzione platonica al male dell’umanità e della vita: andare μετά, oltre, e guardare gli astri, il cosmo, il loro essere immuni da ogni imperfezione, lamento e dolore. Per lo sguardo di Platone «l’anima singola, per restaurare equilibri (ἰσορρόπο) perturbati tra se stessa e il corpo o in se stessa, non ha bisogno che di guardare al cosmo, che è sempre in perfetto divino equilibrio, per avere un modello da imitare» (194).

Anche se il cristiano von Balthasar vede nella «grande vendetta come la compiono Ecuba, Medea e alla fine un’altra volta Elettra ed Oreste […] suoni di paganesimo selvaggio» (132), il teologo von Balthasar sa bene che anche questa vendetta si radica nella potenza teoretica dei Greci ed è anch’essa espressione del carisma proprio del maggiore tra i filosofi cristiani dopo Agostino. Tommaso d’Aquino scrive infatti (nel De Malo, 4, 2 obj 17) che la «maxima pulchritudo humanae naturae consistit in splendore scientiae» (361).

Su tale splendore aleggia ovunque la potenza del tempo «che copre tutto ciò che è svelato e svela tutto ciò che è nascosto» (118), tempo la cui «ardente pienezza mitica, la qualità della gloria, può essere paragonata soltanto con la qualità sacramentale che la assume e la supera» (102). Su tale splendore si innesta ἀλήθεια, la quale «significa appunto lo stesso che: realtà come essa è» (159). Su tale splendore domina la gloria del divenire, la materia-luce che per i teologi di Chartres è «tra le cose del mondo infraspirituale, la cosa massimamente simile allo spirito, anzi a Dio» (334), la materialuce che è Dio.

Prefazione a:

Guida filosofica alla sopravvivenza

di Davide Miccione

Algra Editore 2022, pp. 132

Pagine 9-12

Gli oggetti, la distanza, la malattia, la tecnica, il corpo, lo spazio, il tempo, la dissoluzione.

È di questi temi che Davide Miccione parla nella forma di una Guida al respiro del presente, alla sua fatica, al suo masochismo travestito da edonismo, al suo provincialismo globalizzato. Si tratta di un filosofo che esercita il diritto e assai più il dovere di pensare, di tenersi nella forza e nel dolore del pensiero di fronte a qualcosa che ha un’evidenza così accecante da trasformare l’accadere a tutti familiare – il nostro esistere, adesso – in una oscurità quasi incomprensibile. Perché è difficile capire l’insensato. Ma è il nostro compito, a qualunque costo.

Miccione descrive con intelligenza e ironia (sono la stessa cosa) la dissoluzione, l’impulso alla distruzione, il Paese dei balocchi che non ci trasforma – tutti: studenti, professori e cittadini – in ciuchi ma in burattini che qualunque autorità è pronta a utilizzare per i propri obiettivi salutistici, moralistici, solidaristici, valoriali, santi. Ma per tutti – studenti, professori, cittadini e autorità – l’esistenza rimane attrito, dramma, travaglio del negativo. Questa Guida è una apologia del conflitto, delle difficoltà che l’esistere comporta, della fatica quotidiana necessaria per rimanere liberi, critici, pensanti.

Categories Pubblicazioni recenti

L’epidemia occidentale

Epidemia e caduta

Aldous, 3 dicembre 2022

Il disastro dell’esistenza e la gloria di dominarla stanno al cuore de La Chute (La caduta) di Albert Camus: «Le jour venait doucement éclairer ce désastre et je m’élevais, immobile, dans un matin de gloire».

Probabilmente oggi – negli anni Venti del XXI secolo, gli anni dell’epidemia occidentale – è arrivato il momento che Camus nel 1956 chiamava il futuro della sottomissione felice: «L’esclavage n’est pas pour demain. Ce sera un des bienfaits de l’avenir». La schiavitù è in effetti diventata per molti un beneficio, una benedizione, un’agognata espressione di sicurezza e salute.

E tuttavia la gloria, la luce, la salvezza sono lo spazio della filosofia mediterranea, lo slargo del nostro essere, del nostro pensare. Specialmente ora che le forme del fanatismo e della tirannide sanitaria cercano di imporre l’oscurità e l’oblio sui propri crimini.

La metafisica come antropodecentrismo

in Mechane. Rivista di filosofia e antropologia della tecnica

n. 3/2022

pagine 45-57

Indice

-Martin Heidegger e Eugenio Mazzarella

-Il campo metafisico

-Il campo anarchico-ermeneutico: Schürmann

-Metafisica e antropodecentrismo

Abstract

The essay tries to grasp starting from Heidegger and beyond Heidegger, from Mazzarella and beyond Mazzarella, the anthropodecentric structure that constitutes the real reason for the fecundity and necessity of metaphysics. Human meaning, its history and its future are inseparable from the atomic, molecular, thermodynamic story of the cosmos. Metaphysics, πρώτη φιλοσοφία, is also this attempt to observe and understand the world from the point of view of matter, of the whole, of the Φύσις.

======

Aggiungo qualche altra parola al contenuto sempre necessariamente stringato dell’abstract.

Mia convinzione è che la struttura antropodecentrica costituisca la vera ragione di fecondità e necessità della metafisica. Ho cercato in questo testo di confrontarmi sia con Mazzarella sia con la lettura anarchica e antimetafisica che Reiner Schürmann ha dato del cammino heideggeriano.

Metafisico è infatti lo sguardo antropodecentrico, così diverso dalla centralità dell’umano e della soggettività che caratterizza invece il pensiero cristiano, cartesiano e moderno. Pensare la nostra specie come senso, centro e vertice significa concepire ancora una volta l’umano come un impero dentro l’impero, errore dal quale Spinoza ci ha messo in guardia con grande chiarezza. L’obiettivo è invece la delineazione di un campo metafisico nel quale l’umano è soltanto una parte trascurabile dell’intero, del cosmo, dell’essere.

Il saggio parte dalla centralità della relazione essere/esserci che Eugenio Mazzarella ha sempre posto alla base del cammino di pensiero di Heidegger. La salvaguardia di un elemento è condizione per la salvezza dell’altro, tanto che l’essenza umana è individuata nella costante apertura all’essere, che significa anche e immediatamente riconoscimento ‘greco’ dei limiti dell’umano, della finitudine, dell’inoltrepassabile che è il morire come destino e sostanza di tutto ciò che è vivo.

È qui che affonda la questione della tecnica, al di là di eventi storici, prospettive epistemologiche, inquietudini politiche. Affonda nei limiti umani e nel loro impossibile e quindi autodistruttivo superamento. A salvare l’οἶκος e a garantire dentro di esso l’umano è necessaria la rimemorazione di una finitudine biologica che è figura della colpa ontologica insita nell’esserci, come la filosofia sa da Anassimandro a Heidegger. I grandi temi gnostici della colpa e della pena sono stati affrontati tematicamente da Mazzarella solo nelle opere più recenti ma la loro genesi sta nel gioco di finitudine e ὕβρις che l’umano è da sempre.

Antiumanista come antiumaniste sono le filosofie di Marx e di Nietzsche, il pensiero di Heidegger è disvelatore dei limiti intrinseci a ogni prospettiva e progetto umanistici mediante il pieno riconoscimento di una differenza ‘ontologica’ proprio nel senso della differenza che sta a fondamento dell’essere. L’umano è sempre la situazione che lo precede, nella quale è comparso e in cui rimane gettato per l’intera sostanza dei suoi giorni; l’umano è dunque sempre una ben precisa possibilità che compare, accade e agisce dentro i bastioni del tempo storico che gli è stato destinato dall’eventuarsi della realtà. Il venire alla presenza non è niente di soggettivo e coscienzialistico, non ha a che fare con qualche volontà e proponimento, non è nulla di umanistico e nemmeno di antropologico.

Il punto chiave è che a essere finita non è soltanto l’umana esistenza, il Dasein, ma è «l’essere stesso in quanto tempo» (Sein und Zeit, § 47), l’essere come di-venire alla presenza per poi tornare nell’assenza. L’essere in quanto dissoluzione e processo.

Cerco insomma di leggere l’ontologia, anche quella heideggeriana, in profonda relazione con la cosmologia e la termodinamica.

Un parmenide epistemologo?

in Vita pensata

n. 27, settembre 2022

pagine 73-75

Per Giovanni Cerri il poema parmenideo non va letto – come è stato fatto di solito – in una chiave metafisica e dialettica ma in una prospettiva rigorosamente scientifica sia dal punto di vista del metodo sia dei contenuti. Scientifica proprio nel senso galileiano e contemporaneo. A sostegno di una simile ipotesi ci sono certamente molte importanti testimonianze. Parmenide è infatti un filosofo dell’intero, dai presupposti metafisici assai forti e consequenziale in ogni sua tesi e ragionamento. Ma, a parte ogni altra considerazione, il suo pensare non segue le «sensate esperienze e matematiche dimostrazioni». Farne quindi un collega di Galilei, di Einstein o di Planck significa non rendere a Parmenide l’onore filosofico che merita.

Condivisibile è invece la tesi che la metafisica e la cosmologia di Parmenide sono di impronta fortemente materialistica, chiarendo che il materialismo di Parmenide è lo stesso di Eraclito e di Empedocle; viene dunque prima di ogni dualismo tra spirito e materia o altre analoghe opposizioni.

Posto tra ciò che noi oggi chiamiamo ‘scienza’ e ciò che noi oggi chiamiamo ‘profezia’, Parmenide è uno scienziato ed è anche uno degli «sciamani razionalizzati» dei quali parla Eric R. Dodds. La forza del suo pensare abita anche in questa identità molteplice.

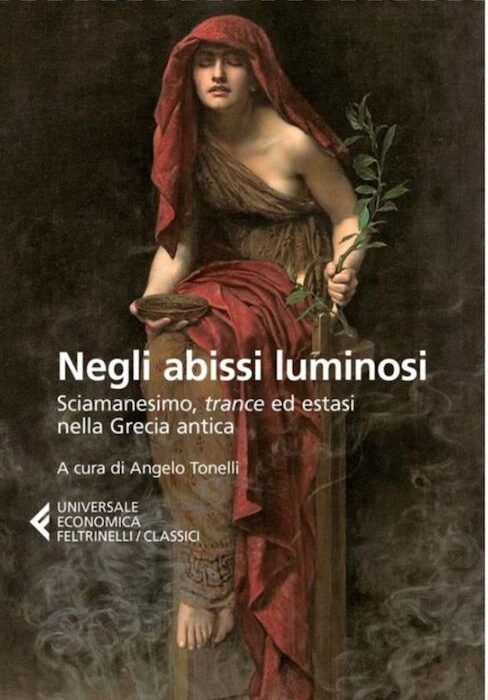

Antiche sono le nostre radici, la nostra esistenza, i nostri pensieri, la filosofia, la gioia, la salute, la morte.

Le «origini eurasiatiche (altro che cristiane) della nostra civiltà»1 emergono da questa antologia che raccoglie alcune delle più chiare e profonde testimonianze della vita sacra tra i Greci dell’Ellade e della Grande Grecia, tra i Traci, tra gli Sciti Iperborei, poiché «c’è molto Oriente nel nostro Occidente, in particolare greco e magnogreco, e viceversa» (26).

Eric Dodds descrive i filosofi della Repubblica platonica come «una specie nuova di sciamani razionalizzati»2. Angelo Tonelli riprende, conferma ed estende in vari modi questa tesi: fa emergere la dimensione sciamanica di Socrate e di Parmenide; mostra l’approccio olistico della medicina platonica, enunciato nel Carmide (156d-157b), e descrive la struttura corpomentale delle pratiche mediche greche, le quali curavano non il σῶμα o la ψυχή ma l’unità psicosomatica che siamo, «perché l’umano è un intero (hólon), e la cura consiste nel coniugarne la dimensione animale con quella divina, nell’interiorità, facendo di quest’ultima, ammaestrata dalla Sapienza unificante e dalla disciplina spirituale, l’egemone» (470-471); definisce e indaga lo sciamanesimo come una pratica rivolta essenzialmente alla salute dei corpimente individuali e della comunità quale corpo collettivo.

Lo sciamanesimo, infatti, «non è una religione, ma un insieme di pratiche e credenze che gravitano intorno a varie tecniche dell’estasi, cerimonie e rituali che favoriscano il contatto diretto con essenze soprannaturali allo scopo di recare benefici ai singoli e alla comunità di cui lo sciamano e la sciamana fanno parte» (16).

Le potenze alle quali lo sciamanesimo greco attinge, le forze che lo costituiscono, il sacro che lo intesse, hanno i nomi di Apollo, delle Erinni, di Dioniso.

«Duplice è il volto di Apollo: dio solare mediterraneo e iperboreo brumoso signore dei lupi e dei corvi. […] Dio dell’equilibrio che nasce dal distacco sapienziale, e dio della trance vaticinante della Pizia e delle dissociazioni astrali dei suoi sciamani» (444).

Le Erinni/Eumenidi/Μοίρες sono figlie di Κρόνος, come lo è Afrodite. Dal figlio di Οὐρανός e di Γῆ, della Terra e del Cielo, dalla potenza del suo divenire e del suo sperma, si diramano le passioni più fonde: l’eros e la vendetta.

Dioniso, infine, è tutto. È il dio mistico, è il «dio segreto dei Misteri» (292), è medico, è il dio pieno di gioia e che di gioia ricolma chi lo ama, diventando «gioia dei mortali» (Iliade, XIV 325, p. 131), ed è insieme l’Ade (come sostiene Eraclito [22B 15 DK]); Dioniso è soprattutto molteplicità, è colui che guardando dentro lo specchio la propria immagine «si slanciò alla fabbricazione di tutta la pluralità» (Proclo in Timeo, 33b; p. 135). Dioniso è la molteplicità degli enti, degli eventi, dei processi, dell’essere e del divenire, della materia e della luce che si frange e si rivela in ciò che è opaco.

Per quanto trasformata e, appunto, molteplice, la filosofia e la sua storia non si spiegano al di fuori e senza queste radici mistiche, sacre e sciamaniche. Perché la filosofia è comprensione del tempo e immersione nel tempo. Come per il Calcante dell’Iliade, il compito di un filosofo è conoscere «ὃς ᾔδη τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα; ‘le cose che sono e ciò che saranno e che sono state in passato’» (Iliade, I, 70; p. 221).

Tale è la condizione della vita beata. Condizione nel senso del suo stare, condizione nel senso del suo postulato. E a quel punto l’esistenza potrà diventare il sorriso distante e perfetto dei κοῦροι e di Dioniso: «La vita beata, lontana dall’erranza della nascita, che secondo Orfeo si vantano di ottenere anche quanti vengono iniziati a Dioniso e Kore: cessare dal ciclo e respirare dalla sventura» (Proclo in Timeo 42c-d; p. 405). Tale la struttura e la natura del sacro, che non è il religioso, non è lo spirituale, ma è la potenza stessa del cosmo, della materia.

Note

1. Angelo Tonelli (a cura di), Negli abissi luminosi. Sciamanesimo, trance ed estasi nella Grecia antica, Feltrinelli 2021, p. 27. I numeri di pagina delle successive citazioni da questo libro vengono indicati nel testo, tra parentesi.

2. E.R. Dodds, I Greci e l’Iirrazionale (The Greek and the Irrational, 1950), trad. di V. Vacca De Bosis, La Nuova Italia, Firenze 1978, p. 248.