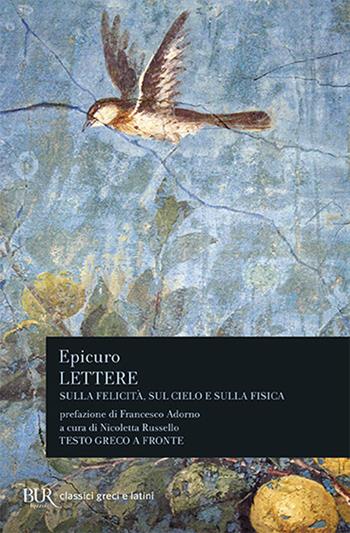

Epicuro

Lettere sulla felicità, sul cielo e sulla fisica

Prefazione di Francesco Adorno

Introduzione, traduzione e note di Nicoletta Russello

Rizzoli, 2021

Pagine 197

Lettera a Erodoto (sulla fisica): §§ 35-83

Lettera a Pitocle (sull’astronomia/cielo): §§ 84-116

Lettera a Meneceo (sull’etica/felicità): §§ 122-135

La materia è tutto, la materia è al centro di tutto, la materia è la fonte di ogni altra espressione del mondo. E dunque l’ambito che studia la materia – la Fisica – è il sapere fondamentale, dal quale gli altri ricevono chiarimento e senso. Anche per questo delle tre lettere nelle quali Epicuro (341-270) riassunse il proprio pensare, il testo chiave è la Lettera a Erodoto, nella quale il filosofo fornisce anche alcune indicazioni di metodo che sono preziose per affrontare qualsiasi tema.

La prima indicazione va la di là della contrapposizione tra induzione e deduzione, in quanto «si dedurrà una puntuale conoscenza dei dettagli, se lo schema generale della teoria è stato ben compreso e fatto proprio dalla memoria» (§ 36, p. 69), se dunque ogni osservazione fisica è resa sensata e feconda da una prospettiva metafisica generale che non si limiti a osservare ma che osservi comprendendo, cercando di articolare il più ampio quadro epistemologico e materico nel quale qualunque osservazione empirica prende avvio, accade, perviene a dei risultati di natura generale.

L’osservazione metafisico-fisica del mondo ci dà le informazioni essenziali su di esso, prima delle quali è la sua infinità nello spazio e nel tempo: «Non c’è dubbio che il tutto è infinito [το πάν άπειρον εστί]» (§ 41; p. 73).

L’intero si compone di mondi infiniti che mai hanno avuto nascita e mai avranno fine poiché «nulla ha origine da ciò che non è […] E se ciò che perisce si annientasse in ciò che non è, tutto sarebbe ormai distrutto, perché ciò in cui si è dissolto sarebbe non esistente» (§§ 38-39, p. 71).

La materia, il tutto – τὸ πᾶν – si compone di corpi/enti e di spazi locali nei quali tali corpi si muovono: σῶματα καὶ κενόν (§ 39; p. 73).

Il risultato è che termini come ‘vuoto’ e ‘nulla’ sono delle semplici parole di confine, le quali indicano la pura astrazione negativa del concetto rispetto alla pienezza eternovunque che il mondo è.

Esigenza logica e ontologica è dunque che nella divisibilità dei corpi non si possa arrivare alla loro dissoluzione nel niente e per questo è necessario postulare un confine ultimo della differenza che sono gli ἄτομα, le componenti prime e indivisibili della materia. Gli aggregati di atomi si compongono e si dissolvono ma le loro parti costitutive prime e indivisibili rimangono eterne. Le tre caratteristiche intrinseche alla struttura atomica sono σχήματος, la forma; βάρους, il peso assoluto, non relativo ad altri corpi, vale a dire la massa; μεγέθους, la grandezza.

Il corpomente umano è composto anch’esso di tali elementi. La ψυχή è l’energia della materia diffusa in tutto l’organismo e capace di vivere sino a che l’organismo rimane unitario e composto. Quando si dissolve, con esso si separa ogni altra struttura di identità del corpomente, tornando σῶμα e ψυχή al tutto indistinto dal quale si formeranno altri aggregati, «non è infatti possibile pensare che l’anima sia senziente fuori da questo complesso di anima e corpo» (§ 66, p. 97).

L’impersonalità della materia – sostenuta contro il Timeo e gli Stoici – costituisce uno degli elementi centrali di continuità tra la fisica e ciò che chiamiamo etica. La materia e gli dèi, che sono la stessa cosa, sono infatti del tutto impersonali, privi di passioni, impossibilitati ad agire per favorire o per danneggiare i loro composti: «In una natura incorruttibile e beata non può esistere nulla che possa provocare conflitto o turbamento; μη είναι εν άφθάρτω και μακαριά φύσει των διάκριση/ ύποβαλλόντων ή τάραχον μηθέ» (§ 78, p. 107). Proprio questa indifferenza è parte fondamentale dell’essere ‘immortale e beato’ αφθαρτον και μακάριον, che è la vera natura del divino (§ 123; p. 143).

La consapevolezza che tale è la struttura del mondo ci libera dalla paure più grandi, da quei terrori che avvelenano l’esistenza, come il terrore della volontà divina e della morte. Anche lo studio dei cieli, l’astronomia, serve a conseguire tale e tanta serenità. Infatti «nella conoscenza dei fenomeni celesti, connessa ad altre dottrine o fine a se stessa, non vi [è] altro scopo che il conseguimento di imperturbabilità [άταραξίαν] e solide convinzioni, proprio come nelle altre ricerche» (§ 85; p.113).

La serenità è uno dei frutti di tutto questo. Una serenità che conduce a gustare quanto la vita offre di bello, a godere dei piaceri ma – condizione fondamentale – senza essere subordinati ai desideri. La felicità umana coincide piuttosto anche con la libertà dai desideri, oltre che con la libertà dai timori. Epicuro afferma anzi che «l’indipendenza dai desideri sia il bene più grande; Και την αύτάρκειαν δε αγαθόν μέγα νομίζομεν» (§ 130; p. 149). Evidentemente errate, per non dire insensate, sono dunque le interpretazioni dell’etica epicurea come un atteggiamento di abbandono a ogni e qualsiasi forma del piacere, quando invece è la φρόνησις – la saggezza, la prudenza, la misura – a caratterizzarla, è il «non aver dolore nel corpo né turbamento nell’anima; αλλά το μήτε άλγεΐν κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχή» (§ 131; p. 151).

La felicità della persona/filosofo è pari alla beatitudine degli dèi, è pari alla forza della materia stessa. Sarà dunque possibile vivere «come un dio fra gli uomini: perché in nulla è simile a un mortale un uomo che viva fra beni immortali; ζήσεις δε ως θεός εν άνθρώποις. ούθέν γαρ ἕοικε θνητψ ζώω ζων άνθρωπος εν άθανάτοις άγαθοΐς (§ 135; p. 155).

Così si chiude la lettera di argomento etico a Meneceo, fondata – come abbiamo visto – su quelle dedicate alla fisica e all’astronomia. Poiché la materia è tutto, la materia è al centro di tutto, la materia è la fonte di ogni altra espressione del mondo.

[Esattamente 424 anni fa, il 17 febbraio del 1600, veniva arso vivo dall’Inquisizione cattolica un altro filosofo che aveva posto al centro dell’ontologia e dell’etica la materia cosmica, Giordano Bruno. In tempi nei quali le inquisizioni politicamente corrette stanno drammaticamente restringendo le libertà di pensiero e di espressione, ricordo i due Dialoghi (entrambi del 1584) nei quali la riflessione bruniana coniuga in modo come sempre complesso e splendido la questione della materia e la necessità della libera parola: De l’infinito, universo e mondi ; De la causa, principio e uno ]