Gore Vidal

Giuliano

(Julian, 1959-1964)

Traduzione di Chiara Vatteroni

Postfazione di Domenico De Masi

Fazi Editore, 2017

Pagine 585

I libri sconfiggono anche la morte, pur non potendo sconfiggere il tempo: «Facciamo dunque rivivere Giuliano e per sempre» (p. 25). Ed è così che Libanio, maestro di Giuliano, e Prisco, che aveva conservato e preservato il diario dell’imperatore, leggono, commentano, discutono i testi del loro amico e allievo, sperando di poter pubblicare una sua biografia, che però l’imperatore Teodosio proibirà.

Libanio e Prisco non soltanto sono reali, essi appaiono anche del tutto verosimili, come ogni altro elemento, personaggio, evento, scena, luogo di questo romanzo. Nessuno dei due formula acritici elogi di Giuliano. Prisco è anzi spesso severo verso l’ingenuità dell’imperatore, la sua mania per le ecatombi in onore degli dèi, l’affidarsi a ciarlatani e indovini, e arriva ad affermare che «Giuliano voleva credere che la vita di un uomo ha un significato molto più profondo di quello che realmente ha. Il suo male era lo stesso della nostra epoca. A tal punto non accettiamo di estinguerci, che continueremmo a ingannarci l’un l’altro in eterno pur di negare l’amara, segreta consapevolezza che il nostro destino è non essere» (103).

E tuttavia nessuno in questo libro può stare alla pari di un uomo che sembrava non voler fare altro che leggere – «Finché avevo la possibilità di leggere, non ero del tutto infelice» (61)–, imparare, studiare, pensare. E che però fu anche e sempre un soldato, uno dei massimi strateghi del mondo antico, mai sconfitto in nessuna battaglia, vincitore ovunque, dalle Gallie alla Persia. Un uomo che, come tutti gli antichi che non fossero ebrei, vedeva nella molteplicità, nella differenza e dunque nel politeismo la struttura stessa del mondo e che anche per questo nel 362 restaura la libertà di culto che i suoi predecessori cristiani avevano cancellato: «Il 4 febbraio 362 proclamai la libertà di culto in tutto il mondo. Ognuno poteva adorare la divinità che preferiva, nel modo che preferiva» (376). Un uomo, soprattutto, votato alla luce, all’armonia del tempo, alla sua infinita spirale. Arrivando ad Atene, Giuliano dice a se stesso «ero nel presente, appartenevo al passato e, contemporaneamente, al futuro. Il tempo mi spalancava le sue braccia e in quel sereno amplesso vedevo il tutto nel suo insieme: un cerchio senza inizio né fine» (159).

Dopo che «quell’avventuriero di Costantino ci ha venduto ai vescovi» (27), quest’uomo giunto, nonostante molti rischi e per i suoi meriti, alla carica imperiale cerca nel poco tempo che intuisce essergli dato di restituire il mondo agli dèi e gli dèi al mondo. Per quanto probabilmente impossibile ormai da realizzare, tale progetto fu troncato durante uno scontro militare da un assassinio non da parte nemica ma perpetrato da alcuni dei suoi stessi soldati, devoti al nuovo dio. L’esecutore così descrive la propria azione: «Pregai Cristo perché mi desse la forza. Poi gli immersi la lancia nel fianco» (566).

Davvero, come spesso si ripete in questo romanzo, gli umani sono affascinati dalla distruzione, dalla guerra, dalla violenza. Forse perché intuiscono di non meritare d’esserci, di costituire un trascurabile errore della materia. Tra gli appartenenti a congreghe religiose, i monoteisti sono particolarmente ossessionati dalla distruzione. Tra questi i cristiani, la cui ferocia emerge in modo continuo e inesorabile dalle pagine di Gore Vidal.

Il devoto cristiano Costanzo, zio di Giuliano, gli uccide il padre per assicurarsi il trono imperiale, e «quindi se poteva essere allo stesso tempo un buon cristiano e un assassino, allora nella sua religione c’era qualcosa di sbagliato» (44). I vescovi e le sette nazarene sono continuamente in conflitto gli uni contro gli altri sino a mostrare tutta la follia della propria arroganza. Rivolgendosi a essi Giuliano ha buon gioco a inchiodarli ai loro misfatti:

Ecco i vostri crimini più recenti. Omicidi e confische…oh, come vi piacciono le ricchezze di questo mondo! Eppure la vostra religione afferma che non dovreste reagire alle offese, né ricorrere al tribunale, e neppure possedere ricchezze, e tanto meno rubarle! […] Vi è stato insegnato a disprezzare il denaro, e invece lo accumulate. Vi hanno detto che non dovreste vendicarvi, quando subite un torto, vero o immaginario che sia: che è sbagliato rispondere al male con il male. E invece vi accanite gli uni contro gli altri, in bande scatenate, e torturate e uccidete quelli che non la pensano come voi. […] Se non riuscite a vivere secondo quei precetti che siete disposti a difendere con le armi e con il veleno, che cosa siete, se non degli ipocriti? (388).

La loro intolleranza non ha pari, come Prisco argomenta: «Nessun’altra religione ha mai creduto necessario distruggere gli altri solo perché professano un’altra fede. […] Nessun flagello ha mai colpito il mondo con la stessa violenza e con le stesse proporzioni del cristianesimo» (173).

La forza dei cristiani è l’energia dei parassiti. Senza la logica rubata agli elleni, senza la grandezza dei templi greci, senza la profondità del pensiero antico – tutti elementi da loro utilizzati – questa setta non avrebbe avuto possibilità di crescere, imporsi, diventare il senso comune. Massimo, sacerdote pagano molto e imprudentemente apprezzato da Giuliano, ha comunque ragione a osservare come «tutto quel che avevamo di sacro, ci è stato rubato dai galilei. Il compito principale dei loro innumerevoli concili è quello di dare un senso a tutto ciò che hanno preso in prestito da una parte e dall’altra» (112).

Non si tratta soltanto dei seguaci, è il loro maestro a essere indegno di qualunque argomentato apprezzamento. Gesù fu uno dei tanti rabbini riformatori finiti male; uno dei tanti esponenti di una religione – l’ebraismo – locale e tribale per sua stessa definizione e pretesa; un condannato a morte assurdamente divinizzato; la più «pericolosa invenzione» della fantasia dei fanatici, come lo definisce Libanio (574), che nel Cristo Pantocratore della basilica di Costantinopoli intravede «il viso scuro e crudele di un boia» (573).

Come conferma uno dei massimi studiosi di storia del cristianesimo «quel che noi chiamiamo ‘cristianesimo’ fu una forma di giudaismo caratterizzata da una fortissima spinta proselitistica» (Giancarlo Rinaldi, Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (secoli I-IV), Carocci Editore 2020, p. 11). Rinaldi continua mostrando la «piena ‘ebraicità’ di Gesù e il carattere pienamente giudaico della predicazione sua e dei suoi seguaci» (25), cosa che era del tutto evidente ai polemisti sia pagani sia cristiani dei primi secoli dell’e.v. e invece ancora fatica ad affermarsi nel senso comune, dopo essere stata accolta assai lentamente dagli studiosi di storia del cristianesimo. Emblematico di questa consapevolezza è l’interrogativo di Giuliano il quale si chiedeva come si potesse «proclamare il Dio giudaico Signore dell’universo quando egli, al contrario, per secoli aveva trascurato l’umanità intera dedicandosi a un solo popolo relegato in un cantuccio della terra?» (Contra Galilaeos, fr. 20).

Da simili presupposti non potevano che sorgere tenebre culturali, politiche e antropologiche. Lo ierofante di Grecia, ad Atene, rivolge a Giuliano queste parole: «Arriveranno i barbari. I cristiani trionferanno. E sul mondo caleranno le tenebre» (Giuliano, p. 193). Così infatti è accaduto. «Ossessionati dalla morte» (440), i cristiani sono – semplicemente – il male, come Giuliano dice a un vescovo che lo sfida e disprezza: «Non pensare che tutte le generazioni che si sono succedute dalla morte del Nazareno contino più di un istante nell’eternità. Il passato non cessa di esistere solo perché voi vi ostinate a ignorarlo. Quello che tu adori è il male. Hai scelto la divisione, la crudeltà, la superstizione» (391).

Libero dalle superstizioni e dai terrori cristiani, mentre sta per morire Giuliano così medita: «Nell’ora più opportuna, abbandono questa vita, felice di restituirla alla Natura, che me lo chiede, come un uomo d’onore che paga i suoi debiti entro la scadenza» (555).

La fine di Giuliano non è stata soltanto la morte di un uomo, la sconfitta a tradimento di un imperatore. La fine di Giuliano è stata anche il tramonto di Roma, perché dopo di lui «i goti e i galilei erediteranno lo Stato, e come gli avvoltoi e i vermi spolperanno le ossa di ciò che è morto, finché sulla terra non resterà nemmeno l’ombra di un dio» (537). La fine di Giuliano sarà la fine della «speranza nella felicità umana» (574), sarà la fine della luce: «Ora possiamo solo lasciare che venga il buio, e sperare in un nuovo sole e in un altro giorno, nato dal mistero del tempo e dall’amore dell’uomo per la luce» (575).

Con queste parole di Libanio si chiude un romanzo cha aiuta a comprendere le ragioni per le quali ancora oggi l’Europa non può non dirsi pagana.

Da tale comprensione discendono delle coordinate esistenziali differenti, davvero nuove perché radicate in una identità ancora viva. Allo storicismo, alla temporalità lineare e irreversibile che postula un significato intrinseco della storia – intrinseco perché radicato nella volontà dell’unico Dio — va opposta la consapevolezza (anche cosmologica) che non si dà alcun inizio assoluto del tempo e ogni passato è ancora da venire. Il divino non abita nel totalmente Altro, al di là e al di fuori della natura, delle cose, del mondo. Dio si dispiega qui e ora. È quanto con grande chiarezza e dottrina scrisse Salustio, amico e sodale di Giuliano: «Ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν οὐδέποτε, ἔστι δὲ αεί» (Sugli dèi e il mondo, Περὶ θεῶν καὶ κόσμου, 4, 8, 26), queste cose mai avvennero e sempre sono. Sempre.

[Di questo libro ho parlato anche in un saggio Sul politeismo ma qui ho voluto darne un quadro più ampio perché si tratta di uno splendido romanzo che merita di essere gustato nella sua dottrina e nella sua sapienza narrativa]

Tarragona, che da Barcelona è facilmente raggiungibile, è una città romana adagiata su un mare luminoso che si può ammirare dal Balc del Mediterrani. Il Pretori romà, con l’area del circo e del Foro provinciale, dà l’impressione di entrare in un luogo ancora abitato da uomini e civiltà universali.

Tarragona, che da Barcelona è facilmente raggiungibile, è una città romana adagiata su un mare luminoso che si può ammirare dal Balc del Mediterrani. Il Pretori romà, con l’area del circo e del Foro provinciale, dà l’impressione di entrare in un luogo ancora abitato da uomini e civiltà universali. La Casa de Pilatos è una residenza privata degna di un sovrano, con cortili, mosaici, pareti di azulejos, che scandiscono lo stile mudejar, la contaminazione fra l’arte cristiana e quella moresca.

La Casa de Pilatos è una residenza privata degna di un sovrano, con cortili, mosaici, pareti di azulejos, che scandiscono lo stile mudejar, la contaminazione fra l’arte cristiana e quella moresca. Nella Plaza de los Refinadores Sevilla ha eretto una statua a uno dei suoi miti, a quel

Nella Plaza de los Refinadores Sevilla ha eretto una statua a uno dei suoi miti, a quel  L’Alcàzar de los Reyes Cristianos è un altro labirinto di acque, di luci e di verde. Il Puente Romano, dal quale si gode una vista del Guadalquivir ancora intatto nei suoi argini, conduce alla Torre de Calahorra, una fortezza oggi adibita a piccolo museo della cultura islamica, i cui testi illustrativi degli ambienti sono stati scritti dal filosofo Roger Garaudy, che da cristiano convinto divenne un altrettanto convinto musulmano.

L’Alcàzar de los Reyes Cristianos è un altro labirinto di acque, di luci e di verde. Il Puente Romano, dal quale si gode una vista del Guadalquivir ancora intatto nei suoi argini, conduce alla Torre de Calahorra, una fortezza oggi adibita a piccolo museo della cultura islamica, i cui testi illustrativi degli ambienti sono stati scritti dal filosofo Roger Garaudy, che da cristiano convinto divenne un altrettanto convinto musulmano.

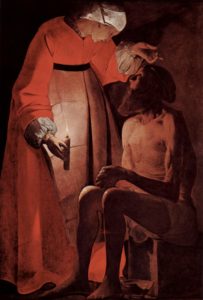

di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce.

di tutto il sempre vivace e ammaliante van Honthorst, con una splendida Vanitas (1618, qui a destra, anche se la foto -ahimè- non rende) nella quale la bellezza di una donna diventa specchio, morte, giustizia, arcano; poi un pittore senza nome, chiamato Maestro del Lume di Candela, poiché una candela è sempre il centro dal quale si dipartono i corpi, gli eventi, le situazioni; infine altri artisti nelle cui tele si diffonde una polvere di luce. geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.

geometriche, astratte dallo spaziotempo, dentro la luce che si fa struttura. Queste opere e Giobbe deriso dalla moglie (1650, a sinistra) stanno al confine tra la pittura italiana e quella dell’Europa del Nord. Nel Giobbe una figura grande, dominante sino al divino, surclassa un uomo nudo e vago, il cui sguardo è, rispetto alla potenza di lei, una lacrima tenace. Uno degli ultimi dipinti – San Giovanni Battista nel deserto (sotto)– raffigura una solitudine ai confini delle tenebre, del nulla.