Teatro Litta – Milano

Le relazioni pericolose

da Pierre Choderlos De Laclos (Les Liaisons dangereuses, 1782)

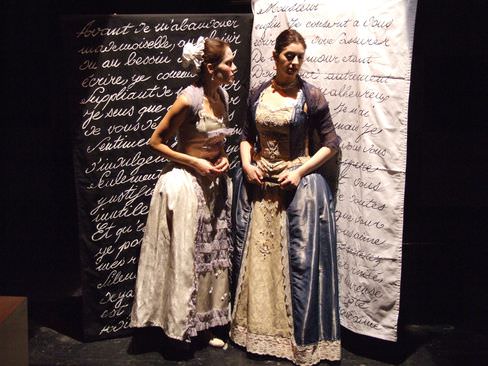

Adattamento e regia di Silvia Giulia Mendola

Con: Paolo Andreoni, Andrea Dezi, Lorenza Pisano, Cinzia Spanò, Greta Zamparini

Coproduzione Litta – Compagnia PianoinBilico

Sino al 31 dicembre 2008

La vanità conta più del piacere, poiché essa si spinge fino all’assurdo di negare a se stessa il piacere se quest’ultimo sembra mettere a rischio uno smisurato amor di sé. La marchesa di Merteuil e il visconte di Valmont sono due divinità in lotta fra di loro per il possesso del cuore dei mortali. Due divinità non di pari livello, però. Il visconte vive quasi sempre di riflesso rispetto all’energia, alla determinazione, alla prudenza e al gelo della marchesa, la quale arriva esplicitamente a descriversi coi tratti del divino: «eccomi diventata una Divinità, che riceve le opposte suppliche dei ciechi mortali e non cambia nulla dei suoi decreti immutabili» (lettera LXIII).

Si costruiscono senza posa relazioni, si ordiscono intrecci e rapporti con l’obiettivo di possedere il tempo e il corpo dell’oggetto bramato ma tutto ciò si realizza a danno del sentimento. L’idea stessa di innamorarsi suscita terrore coincidendo essa con il ridicolo, suprema offesa alla vanità. Quando la passione compare, nella Signora di Tourvel, non può che assumere i tratti dell’idolatria, della rinuncia totale al sé in favore di un dio: «io l’amo fino all’idolatria e non l’amo ancora quanto merita» (let.CXXXII).

Il romanzo di Choderlos De Laclos è intessuto di una psicologia penetrante e capace di smascherare la genealogia dei sentimenti morali, à la Nietzsche. Quando, ad esempio, Valmont benefica una famiglia contadina allo scopo di apparire in una luce migliore davanti a Madame di Tourvel, osserva di essere stato stupito dal «piacere che si prova a fare il bene; e sarei tentato di credere che quelle che noi chiamiamo persone virtuose non hanno poi tutto quel merito che tutti si compiacciono di metterci davanti agli occhi» (let. XXI). La gratificazione del sé, inevitabile in ogni azione virtuosa, mette quindi in discussione la virtuosità dell’agire. Allo stesso modo, la bontà viene fatta scaturire dalla debolezza; chi non ha artigli si vanta d’essere mite quando la vera magnanimità implica la capacità di colpire e l’astenersi dal farlo: «Ecco gli uomini: tutti uguali, nella scelleratezza dei loro piani, chiamano probità la debolezza nel portarli all’attuazione» (let. LXVI).

L’amore che c’è, l’amore che manca, l’amore irriso, l’amore idolatrato, l’amore cercato, l’amore temuto…ma cos’è per Laclos questo sentimento? Esattamente quello che è per Proust, il riflesso della nostra tenerezza: «l’incanto che crediamo di trovar negli altri esiste solo in noi; e soltanto l’amore fa apparire così bello l’oggetto amato»; a dirlo è, naturalmente, la marchesa di Merteuil (let. CXXXIV).

Di questo tessuto di passioni e di gelo, la messinscena del Litta coglie le geometrie inevitabili, a partire dalla scacchiera nella quale i personaggi si muovono con meccanicità da burattini: davvero, come ripete Valmont nel suo tragico mantra, «trascende ogni mio controllo» (let. CXLI). Impressione rafforzata dai balli. I cinque personaggi, infatti, danzano i tanghi di Astor Piazzolla, movimenti che più di ogni altro coniugano ardore e geometria.

Efficace anche l’idea di far diventare parte della scena brani delle lettere, a sottolineare come questi uomini e queste donne siano fatti di parole e dunque quanto potente la parola sia.

Siamo naturalmente su un livello molto diverso dal magnifico Quartett di Heiner Müller messo in scena da Wilson qualche anno fa ma lo spettacolo di Silvia Mendola ha tutta la freschezza del desiderio.