Manuel Cruz

L’amore filosofo

(Amo, luego existo. Los filósofos y el amor, 2010)

Trad. di Federica Niola

Einaudi, Torino 2012

Pagine VII-244

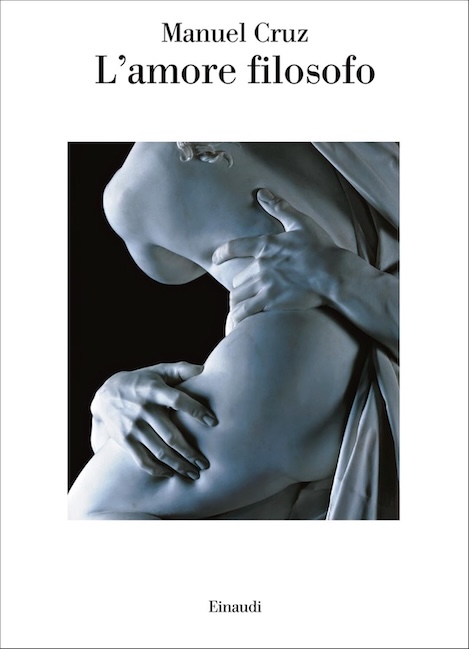

Una copertina molto bella, sulla quale campeggia un particolare del Ratto di Proserpina, scultura di Gian Lorenzo Bernini nella quale il marmo si fa carne, le dita di Ade affondano nella coscia di Persefone lasciando il segno di una pressione tutta fisica.

E qui finisce il libro, che invece è un capovolgimento del corpo e della sua potenza. Capovolgimento attuato mediante tutta una serie di valori, i quali per essere valori molto attuali, molto alla moda, molto inclusivi, non per questo sono meno asfissianti e soprattutto incapaci di andare al fondo dei comportamenti e delle passioni umane.

Il titolo originale del volume suona Amo, luego existo, ‘Amo, dunque esisto’, intendendo con questa formula che è l’amore a rendere possibile la filosofia e non la σοφία ad attirare l’amore di quanti si pongono delle domande (a partire dallo stupore) sulla struttura e sul significato del reale.

Sulla base di tale assunto vengono analizzate otto prospettive filosofiche, metà delle quali riguardano rapporti d’amore intrattenuti da alcuni filosofi. E dunque, in ordine cronologico, appaiono Platone, Agostino, Abelardo ed Eloisa, Spinoza, Nietzsche e Lou Salomé, Sartre e Simone de Beauvoir, Arendt e Heidegger (ma non solo), Foucault. Segue un epilogo che accenna allo statuto dell’amore.

I risultati migliori dell’indagine costituiscono però in alcuni casi anche delle ovvietà. Così, Cruz osserva giustamente che la figura di Eloisa non ha nulla dell’eroina moderna alla quale viene spesso ricondotta, e anzi il suo amore fu totalmente subordinato agli interessi e alle aspirazioni di Abelardo, come era ovvio nel contesto in cui vissero. Di Spinoza si dice che in definitiva, per lui «l’amore (così come l’odio, il timore e altre emozioni) è talmente forte che ci debilita» (79) e dunque andrebbe fin quando è possibile evitato.

Di Sartre, Heidegger, Arendt e Beauvoir si raccontano soprattutto eventi privati e lo si fa in modo del tutto valutativo; nel caso di Heidegger formulando veri e propri insulti. Cruz stigmatizza persino la tesi heideggeriana, del tutto sensata e anzi necessaria, secondo la quale «la gente deve dedicarsi a pensare, la vita privata non ha niente a che vedere con l’ambito pubblico» (168).

In effetti, se si fosse attenuto a tale criterio di correttezza, di educazione e di oggettività, Cruz non avrebbe potuto scrivere un libro che è per buona parte costituito da indagini sulla vita intima e privata delle persone, sfiorando e toccando in molti casi il pettegolezzo, come fa nella ricostruzione del legame tra Sartre e De Beauvoir, di quello tra Hannah Arendt e il primo marito Günther Anders, delle vicende personali di Michel Foucault. Persino la generosa accettazione da parte di Heidegger di un figlio che non era suo viene ascritta a colpa. Quando si dice la forza del pregiudizio.

Sostanzialmente sterili sono i capitoli su Platone e Agostino, che si limitano a riferire e a sintetizzare tesi e questioni del tutto note senza apportare nessun contributo ermeneutico di rilievo. Il capitolo su Spinoza, poi si conclude con una ‘riflessione’ che con Spinoza non c’entra nulla e che si occupa invece delle risposte date da una donna durante un programma televisivo a proposito dei propri amanti. Come si vede, un livello davvero basso.

L’ultimo capitolo costituisce una lode delle «nuove pratiche erotiche e affettive [le quali] non saranno all’insegna di un’identità monolitica e genitalizzata che accetta soltanto idee nette e fisse sull’identità sessuale, come eterosessualità, omosessualità e bisessualità» (211), non mancando il positivo riferimento al Manifesto contra-sessuale di Paul (Beatriz) Preciado (al quale ho accennato in un articolo su Aldous) e una lode della «discriminazione positiva» (146), segno emblematico del politicamente corretto diventato – come sempre – esclusione e censura.

All’inizio del libro l’autore afferma che «affrontare la questione dell’amore rappresenta un’impresa rischiosa» (5); nel suo caso rappresenta un’impresa fallita.