Henri Cartier-Bresson

Cina 1948-49 / 1958

Museo delle Culture (Mudec) – Milano

Sino al 3 luglio 2022

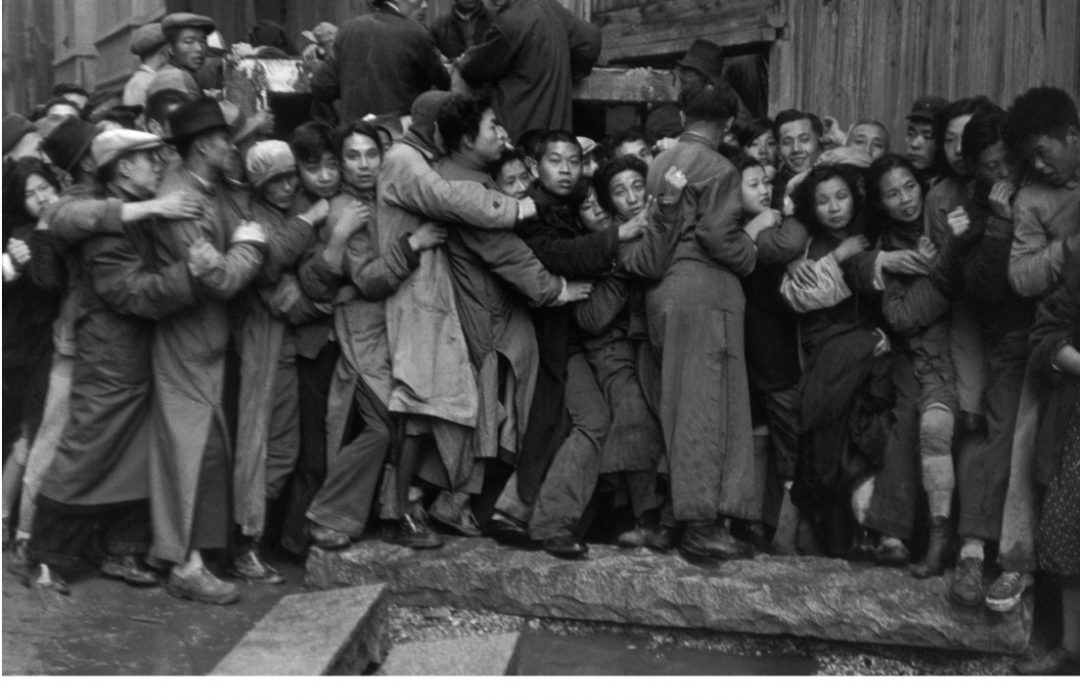

In Cina nel 1948 l’esercito e il governo nazionalisti si dissolvono e l’esercito comunista occupa Pechino, le altre grandi città, le campagne. Tutto sembra crollare in pochi giorni. La moneta torna a diventare la carta che è. Le persone si accalcano davanti alle banche sperando di trasformare quella carta in oro reale. La fame riappare ma la vita quotidiana in qualche modo continua. Il passato millenario si trova di fronte alla durezza del presente e all’incertezza del futuro. Nei templi continua a vivere indistruttibile il sacro, mescolato alle superstizioni, alla fede. Il tifone che colpisce Shangai a fine luglio 1949 ricorda a tutti che il tempo non è soltanto storia umana ma è anche materia e cielo che continuano indifferenti a essere ciò che da milioni di anni sono.

Cartier-Bresson osserva e fotografa tutto questo con una grande oggettività dello sguardo unita a una profonda pietà.

Oggettività, pietà e curiosità che esercita dieci anni dopo, quando torna in Cina per documentare la  nuova vita, il nuovo potere, le nuove fedi che muovono quel Paese immenso. E vede volontari che costruiscono una diga con l’ebbrezza dell’essere massa, di un progetto e di un fare che somigliano a quelli di un formicaio. Vede parate e manifestazioni celebrative con giovani che danzano, saltellano, sorridono. In ogni caso una festa, qualunque ne sia stato e ne sarà il prezzo. Vede il paesaggio sconfinato e i manufatti millenari che lo abitano, per i quali la storia umana rimane in ogni caso una piccola parte della vera storia, quella degli elementi.

nuova vita, il nuovo potere, le nuove fedi che muovono quel Paese immenso. E vede volontari che costruiscono una diga con l’ebbrezza dell’essere massa, di un progetto e di un fare che somigliano a quelli di un formicaio. Vede parate e manifestazioni celebrative con giovani che danzano, saltellano, sorridono. In ogni caso una festa, qualunque ne sia stato e ne sarà il prezzo. Vede il paesaggio sconfinato e i manufatti millenari che lo abitano, per i quali la storia umana rimane in ogni caso una piccola parte della vera storia, quella degli elementi.

Storia che per Cartier-Bresson è inseparabile dalla geometria dello sguardo, dalla capacità del suo occhio e della sua macchina fotografica di inserire i corpi viventi e i loro movimenti dentro le strutture formali che i corpi attraversano e con i quali si armonizzano. Per lui sono queste e soltanto queste le immagini che valgono, che sceglie, che vuole. Immagini nelle quali l’elemento umano, quello architettonico/spaziale e quello naturale convivono sino a diventare una cosa sola.

Tutto ciò conferma la natura ermeneutica della fotografia. L’artista lo afferma apertamente: a contare non sono i fatti ma il punto di vista che li coglie, l’interpretazione che se ne dà. Tra i due viaggi in Cina, nel 1952, scrisse infatti questo: «Per me la fotografia è il riconoscimento simultaneo, in una frazione di secondo, del significato di un evento e di una precisa organizzazione di forme che danno a quell’evento la sua giusta espressione» (Images à la sauvette, Verve).

L’imprendibilità della storia è colta tramite l’invenzione geometrica dell’istante, del tempo.

L’imprendibilità della storia è colta tramite l’invenzione geometrica dell’istante, del tempo.

Che cosa è la Cina adesso? Che cosa è diventata la Cina rivoluzionaria e dispotica fotografata da Cartier-Bresson? Che cosa potrà diventare? Lo racconta e lo spiega bene Simone Pieranni, parlando di WeChat, l’analogo cinese di Facebook ma ancora più pervasivo, se possibile. E sembra possibile. Leggete questo breve articolo, assai istruttivo: Cos’è WeChat? (17.6.2022). Leggetelo alla luce di un’affermazione che nel testo di Pieranni non c’è e che sembra entrarci poco e invece a me sembra centrale: l’Europa che sta morendo perché diventata colonia della potenza anglosassone sarà pronta -al momento opportuno- a diventare colonia della Cina. Perché in entrambi i casi non c’è e non ci sarà più la filosofia greca a difenderne le libertà.