Dopo quattro ore di lezione telematica -ringrazio gli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche per la maturità, la malinconia e la forza con le quali stanno vivendo questo momento– e dopo un pomeriggio di scrittura, ho fatto una passeggiata lungo le strade di Catania.

Traffico assai scarso, almeno in relazione alle abitudini della città. Negozi chiusi, tranne i pochi autorizzati. Persone che, non potendo sedersi al bar, si incontrano davanti ai panifici e alle tabaccherie. Molti con la mascherina. Auto della polizia qua e là.

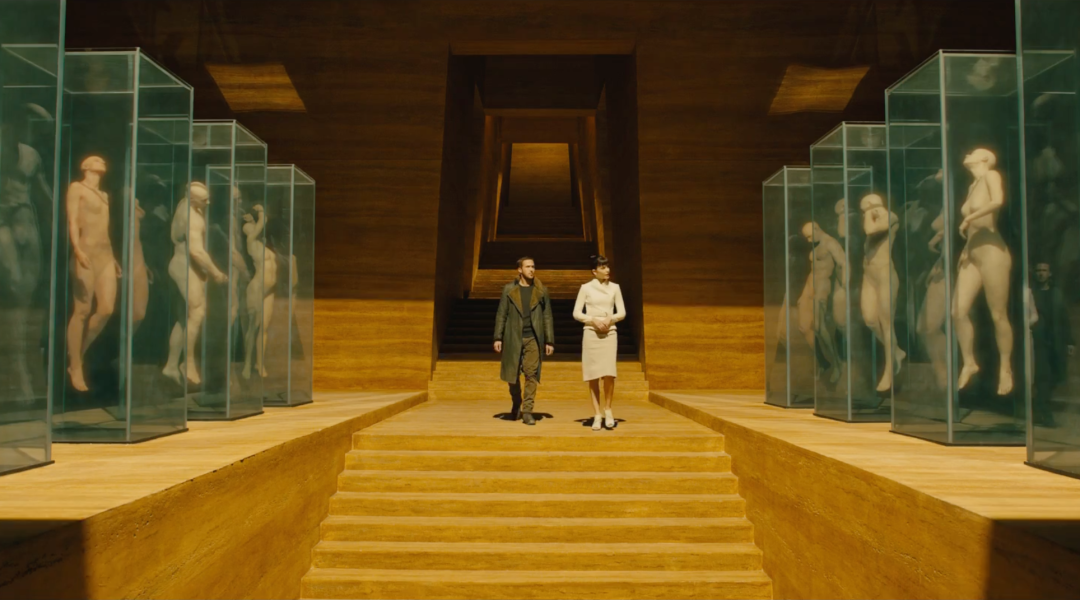

Le luci di una splendida giornata di primavera riverberano nel silenzio delle strade. I palazzi sembrano respirare al posto degli umani. Ho osservato le facciate, i monumenti, gli angoli, affrancati dalla presenza costante dei loro abitatori. Ho visto quanto bella sia Catania. Ho avuto per qualche minuto l’impressione di vivere ciò che racconta il protagonista di Dissipatio H.G, l’impressione di una solitudine profonda e dolce, il mondo liberato dagli umani.

Tutto questo è però frutto dell’obbedienza del corpo collettivo all’enormità di ordini che prospettano gli arresti domiciliari di massa; che autorizzano i membri dell’esercito a «fermare i cittadini per controllare se rispettano le disposizioni previste dai decreti per l’emergenza coronavirus» (circolare del 12.3.2020 del Ministero degli Interni); che concedono a ogni vigile urbano, poliziotto e affini il potere di privare i cittadini della libertà di movimento, che soltanto la Magistratura sarebbe autorizzata a decretare.

Come quasi sempre, Manzoni ha colto a fondo queste dinamiche. In particolare là dove osserva che gruppi e movimenti sociali i quali non tollerano il minimo sacrificio della propria libertà -manifestando a gran voce–, a un certo punto rinunciano invece a tutta la loro libertà. Un corpo sociale spesso così attento ai propri diritti di varia natura, molti dei quali secondari, sta rinunciando con rassegnazione o persino con compiacimento alla sospensione delle fondamentali libertà costituzionali, compresa quella di movimento, che è tra le essenziali. Leggo di cittadini che invocano apertamente i carri armati nelle strade.

Il mio lavoro mi ha abituato da sempre a trascorrere intere giornate a casa, studiando e scrivendo. Ma quanto durerà la situazione descritta dal mio allievo Enrico Palma? «Sono curioso di constatare fino a che punto reggerà questa perfetta calma di dèi solitari prima di vedere scattiare qualcuno, o tutti quanti». In siciliano ‘scattiari’ vuol dire ‘andare fuori di testa’.

Di più: molti lavoratori continuano a percepire uno stipendio anche ad attività rallentate o annullate. Ma tanti altri, e sono milioni, che vivono di commercio, di attività a prestazione, di esercizi aperti al pubblico, in che modo continueranno a percepire le somme necessarie per vivere?

Se non si pone un freno alla psicosi di massa, si può prevedere che tra non molto i sentimenti di comprensione e solidarietà verso positivi al virus e malati (non sono la stessa cosa, è bene ricordarlo) si trasformeranno in altri atteggiamenti, assai più ostili. La Storia della colonna infame è un libro terribile e chiarissimo nel descrivere tali dinamiche. La peste porta sempre con sé, è inevitabile, gli untori. È un dispositivo socialmente e psicologicamente ben noto: per adesso sono coloro che non accettano gli arresti domiciliari di massa ma quando ci si pone sul piano inclinato del panico l’inevitabile risultato è la violenza verso colui/coloro che si ritiene portino in sé e con sé il pericolo per tutti gli altri. Significativo quanto ha dichiarato il responsabile della Protezione Civile, Borrelli: «Mantenere le distanze, anche in famiglia». Eccoci arrivati al controllo dei corpi tra le mura di casa. 1 metro, 2 metri, 3 metri? Ciascuno mangia in una stanza da solo? Pura biopolitica. Foucault ci guarderebbe con interesse.

Bisogna dire infatti con chiarezza che il coronavirus non è soltanto biologia. È anche politica, economia, spesa pubblica. L’emergenza –per un virus molto contagioso ma poco letale– sta nell’assenza di posti letto, di macchinari, di personale medico. E questo non l’ha voluto il virus ma l’hanno deciso il fanatismo liberista del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale, dell’Unione Europea. L’hanno voluto i mercati, anonime strutture finanziarie che uccidono le vite, le società, le libertà. Ora si vede che lo fanno alla lettera.

Non si tratta di ‘minimizzare’, si tratta di capire la complessità di ciò che accade e di affrontarlo con coraggio e lucidità, sine ira et studio, con equilibrio esistenziale e scientifico. Il contrario di ciò che informazione e politica praticano sul coronavirus come su tutto il resto.

Quanto e come si tornerà indietro rispetto alla dittatura sanitaria, alla gravissima limitazione delle libertà costituzionali, alla militarizzazione del territorio e delle relazioni, al deserto relazionale, sociale, culturale dato dallo spegnimento di ogni luogo di aggregazione: teatri, cinema, convegni, attività sportive e tanto, tanto altro?

È solo la paura a indurre alla passività. Un sentimento che il potere ha sempre utilizzato, con sistematica efficacia. La paura di base, la paura di fondo, la paura totale, la paura di morire. Una paura che paralizza il pensiero, la critica, la lucidità. Che spinge a giudicare criminale, superficiale, pazzo chi diffida di questo unanimismo del panico. Che invoca la censura verso coloro che muovono anche la minima critica al dispositivo di controllo sociale totale che sta dilagando senza alcuna opposizione. Come ha scritto l’amico Giuseppe Nanni: «Non state fermi adesso perché poi sarà più difficile muovere il cervello (siamo al terzo giro di vite in quattro giorni, l’appetito del Leviatano vien mangiando)». E come affermano i compagni di A Rivista anarchica: «Stiamo vivendo tempi allucinanti, caratterizzati da un’eclissi della ragione, tra prove tecniche di controllo sociale e dissennate reazioni di ampi settori della popolazione».

Tutto questo è frutto, nella sua dimensione biologica e non biopolitica, di un’entità invisibile, microscopica, inafferrabile, temibile: un virus. Noi, che ci crediamo i padroni del cosmo, siamo alla mercé di un’infima parte del reale. Ma non impareremo neppure stavolta. Troppo grande e radicata è la ὕβρις che intesse l’antropocentrismo biblico e la civiltà del capitale. Ma Γῆ, la Terra Madre, ucciderà l’Homo sapiens prima che lui uccida la Terra. Questo è sicuro.

E quando rimarrà soltanto ciò di cui oggi ho goduto al Monastero e tra le strade -l’azzurro del cielo, il cinguettio dei passeri, il movimento delle palme e degli ulivi– lo spazio sarà pieno di calma, il tempo sarà colmo di dolcezza. La dolcezza di Catania oggi al tramonto.