Con una collega e uno studente del gruppo corpi e politica – Monica Centanni e Giacomo Confortin – abbiamo redatto una lettera aperta sul tema della didattica virtuale, della didattica a distanza, della non didattica. È stata pubblicata lo scorso 23 aprile. La trascrivo per intero, invitando chi ne condivide intenzioni e contenuti a diffonderla, poiché si tratta di un tentativo di difendere non soltanto l’insegnamento ma anche il suo fondamento: la vita. La vita è infatti metabolismo del corpo e relazione tra i corpi.

La vita è intenzionalità e dunque è un movimento sia spaziale sia semantico da parte di enti capaci di percepire il mondo e riconoscergli ogni volta un significato plausibile, in modo da continuare a esistere in un contesto dato.

La vita è un movimento temporale, rivolto verso ciò che sta accadendo, ciò che è appena accaduto, protensione verso quanto sta per accadere; elementi che non vanno intesi come separati ma nella profonda unità che li costituisce.

La vita è società, economia, storia.

La vita è un movimento fattizio e prassico, fatto di atteggiamenti, comportamenti, abitudini, obiettivi.

Di tutta questa complessità, direi di tanta magnificenza, che cosa è rimasto nella temperie sanitaria e politica che va sotto il nome di Covid19, sotto il nome di epidemia da coronavirus?

Poco. Quasi nulla.

Tutto è stato impoverito, ridotto e cancellato anche per ragioni che non hanno a che vedere con la salute di tutti ma con gli interessi di alcuni. Da quel poco che trapela e si riesce a capire – e anche questo è un fatto inquietante – vari consulenti sanitari dell’attuale governo italiano hanno rapporti di consulenza anche con le industrie della salute. Un enorme conflitto di interessi sul quale la stampa tace anche perché si tratta di quelle stesse aziende che finanziano con la loro pubblicità i giornali (della televisione non mette conto parlare: è pura costante pervasiva menzogna). Per questi soggetti la fine o l’allentamento del controllo significa la fine o la diminuzione di vantaggi individuali e di gruppo.

Anche per evitare di chiudermi nella bara di questa autorità, compio quasi quotidianamente delle passeggiate per le vie della città nella quale mi trovo in questi mesi: Catania, un luogo bellissimo.

Qualche giorno fa ho notato che la città era più viva. Ho incontrato persino ‘assembramenti’ di 3-4 persone (!). E più della metà senza maschere mortuarie. Forse l’obbedienza perinde ac cadaver comincia a cedere. L’avranno notato però anche altri, tanto è vero che nei giorni successivi le strade sono state invece piene di forze del disordine: esercito, vigili, polizia, carabinieri. Mancavano solo i centurioni romani. E ho visto cittadini ‘discutere’ animatamente con alcuni di costoro.

Una sera ho sentito provenire dalle finestre aperte una voce meccanica – probabilmente il tizio che si chiama Conte – blaterare di «senso di responsabilità» mentre ribadiva la continuazione della cancellazione della πόλις.

Chiedo ai miei studenti di non credere mai all’autorità paternalistica, al potere che dichiara di agire «per il bene di tutti». L’autorità è sempre ideologicamente e politicamente connotata e il potere agisce in primo luogo per perpetuare se stesso. È un fatto anche semplice, anche tecnico: il gusto del comando riempie la vita e le passioni di molte persone. Pur di mantenerlo sono disposte a qualunque cosa: figuriamoci se non sono disposte a mentire.

Non credete al potere, anche se dovesse assumere l’aspetto di Biuso. Dissezionate le parole di chi comanda, la retorica che usa, i molti fatti di cui tace, i pochi che ripete all’infinito, come un disco rotto. E in questi due drammatici mesi di negazione della nostra dignità di cittadini abbiamo ben avuto modo di constatare che cosa significhi «disco rotto».

Pensate, non credete. Non fidatevi che del vostro sapere, della vostra razionalità, dei vostri errori.

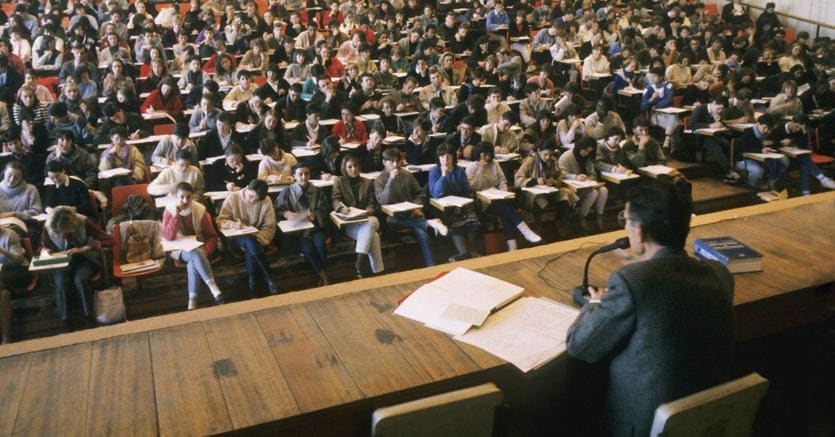

[La foto è stata scattata a Piazza Dante (Catania) sede del Dipartimento dove insegno]

================

Università post lockdown. Circolare del ministero e risposte

Ai docenti e agli studenti delle università italiane

di Alberto Giovanni Biuso, Monica Centanni, Giacomo Confortin

(23.4.2020)

Il primo pdf che pubblichiamo contiene le linee guida del Ministro dell’università e della ricerca (Ministro maiuscolo; università e ricerca rigorosamente minuscole: vedi carta intestata) sottoposte al parere degli organi rappresentativi delle università italiane (Crui, Cun, Cnsu). Si tratta di un documento pubblico, anche se non proprio reso pubblico, ed è bene che leggiamo tutti per tempo cosa ci aspetta; che impariamo per tempo (anche dalle – mostruose – scelte lessicali e retoriche) ciò che ha in testa il ministro sul futuro più o meno prossimo della nostra università.

Il secondo e il terzo pdf contengono la risposta del Cun e della Crui e, a parte le generiche raccomandazioni in cui risuona più che altro una petizione di principio, non pare propriamente deciso e rigoroso, e comunque risulta di fatto molto poco incisivo sulle decisioni che il ministro, evidentemente, ha in animo di prendere. Questo il quadro in cui si stanno muovendo le “Autorità competenti”.

Siamo ben oltre le peggiori previsioni, e le scelte lessicali sono spie significative: “minimizzare”, “contingentare”, “decomprimere”, “limitare”… almeno fino a gennaio 2021.

Ad alcuni colleghi pare vada bene così: si sente dire “e cos’altro si potrebbe fare?”; o anche “sto facendo tutto come prima, ma in modo diverso” – qualcun altro già dice che in fondo “è anche meglio”. C’è poi la gara ad esibire i propri “sacrifici”, imposti dalla situazione presente; mentre altri, comunque, massacrano le proprie giornate, ora dopo ora, ma senza averne in cambio neppure il conforto di aderire a un’etica del “sacrificio”, perché vivono la passione per lo studio, la didattica, la ricerca.

C’è chi si richiama alle “autorità”, al “rispetto dei ruoli”, alla fiducia – a volte ben riposta – negli organi di governo delle singole università. C’è anche chi richiama il (sempre scivolosissimo) argomento delle “competenze”, ma forse tutti, noi professori, siamo “competenti” a esprimere il nostro giudizio e il nostro pensiero, dato che ne va del regime della nostra professione ovvero, per molti di noi, della nostra stessa vita. Insomma – ognuno ha i suoi gusti etici, estetici, e financo retorici.

Alcuni dicono che “siamo pagati per insegnare e in un modo o in un altro va fatto”; c’è invece chi ha l’idea di essere “retribuito” non per “erogare” servizi, magari in forma blended (terrificante), ma anche – e anzi soprattutto – per pensare e per studiare, anche se forse il ministro non sa che ci paga per questo, e dà per scontato che diciamo tutti in coro, spegnendo ogni luce di pensiero critico su quanto stiamo subendo, “e cos’altro si può fare?”. Anzi – meglio se non diciamo proprio niente, ed eseguiamo ubbidienti le ingiunzioni che arrivano i giorni dispari in un modo, quelli pari in un altro, tutte rigorosamente, ‘scientificamente’ basate su imperscrutabili pronostici astrologici e cabale misteriosofiche. In realtà, temiamo, su precisi e ben tracciabili interessi.

Perciò, scorso il testo ministeriale, sorge lecito un dubbio di natura linguistica – lessicale, sintattica, retorica, ovvero concettuale – che il “nemico invisibile” viva due vite distinte, una vita batterica e una vita burocratica. Una volta riposta l’“autonomia” nel preambolo, infatti, c’è di seguito lo spazio per scandire le nostre “fasi” future, in una lingua surrettiziamente astratta e omertosa, del tutto impropria in un comunicato ufficiale di questi tempi di crisi.

Il problema è – anche – grammaticale: i destinatari sono trattati in termini di “singoli” o al massimo di una pluralità di individui, che prevede al limite “piccoli gruppi” – non già nei termini di una molteplicità fatta di singoli soggetti corpimente, che costituiscono però anche un corpo multiplo e collettivo.

In termini spaziali, i lunghi spostamenti e la stessa mobilità di studenti e docenti vanno ridotti, quasi che bisognasse fermarsi a metà strada. Dallo sfondo del paesaggio accademico, tristemente ammutolito per tanta parte, se non ovunque, il Ministro emerge soltanto nella veste di vigile-bidello che dirada il traffico nei corridoi.

È come se del visibile, di tutta la realtà vibrante sotto le carte intestate, ci si occupasse allo stesso modo dell’invisibile, del virus di cui vanno tracciati gli effetti sui nostri corpi. È come se qualcuno confidasse nel sospetto del contagio, per non dover operare distinzioni nel suo contenimento. Non pare proprio che al Ministero abbiano chiara la vita della quale necessita l’Università in Italia, come ovunque nel resto del mondo: perché “limitare” i corpi, fino a data da destinarsi, significa fare altrettanto con le menti che vi sono contenute, farne entità separate e in quanto tali innocue.

Una delle espressioni più gravi della perdita di vita collettiva che stiamo subendo, d’altronde, è la rinuncia di fatto a insegnare. Insegnare è infatti un’attività e una sfida che consiste nell’incontro tra persone vive, tra corpimente che occupano lo stesso spaziotempo non per trasmettere nozioni ma per condividere un mondo. Insegnare significa costruire giorno dopo giorno, saluto dopo saluto, sorriso dopo sorriso una relazione profonda, rispettosa e totale con l’Altro, in modo da riconoscersi tutti nella ricchezza della differenza.

Insegnare significa abitare un luogo politico fatto di dialoghi, di conflitti, di confronto fra concezioni del mondo e pratiche di vita. Insegnare non significa erogare informazioni ma scambiare saperi.

A distanza tutto questo è semplicemente impossibile perché l’università non è un servizio amministrativo, burocratico, formale, che possa essere svolto tramite software; l’università è un luogo prima di tutto fisico, dove avviene uno scambio di totalità esistenziali.

Senza relazione tra corpi, tra sguardi, tra battute, tra sorrisi, tra esseri umani, e non tra piattaforme digitali; senza le persone vive nello spaziotempo condiviso, non esiste insegnamento, non esiste apprendimento, non esiste università.

Soprattutto, è vero il fatto, estetico carnale filosofico, che non esistiamo per noi stessi; che veniamo quotidianamente alla nostra conoscenza attraverso lo sguardo di un altro. Lo sguardo di un docente su di noi, che ricambiamo quasi con l’affetto o con la rabbia che porta un figlio; e lo sguardo cui non rispondiamo di uno studente, per fretta o pudore di essere incompresi. Ma questi e gli altri sguardi complessi e irriducibili, che sono il cuore e la sostanza della didattica, nessuno sarà mai possibile a distanza.

C’è da chiedersi allora quali interessi – perché non può trattarsi soltanto di cialtroneria, pressapochismo e irresponsabilità – muovano il Ministro dell’università e della ricerca a prendere decisioni così gravi – addirittura prima che siano stati presi i provvedimenti generali dal governo, decise le date, valutata la curva dell’epidemia. Prima che nulla si sappia davvero, il Ministro sa già cosa sarà dei nostri corpi.

Qualcuno sta calcolando il regalo che stiamo facendo non solo alle piattaforme private, pronte a garantire la nostra ‘telepresenza’ (bell’ossimoro…), volteggiando come rapidi avvoltoi sul cadavere di quella che fu l’università italiana, ma anche alle ben 11 università telematiche parificate (un monstrum mondiale) che punteggiano il paesaggio universitario italiano?

Non possiamo permettere che degli schermi riducano la conoscenza ad alienanti giornate dietro e dentro un monitor. La vita trasformata in rappresentazione televisiva o digitale diventa finta, si fa reversibile nell’infinita ripetibilità dell’immagine, nel potere che l’icona possiede di fare di se stessa un presente senza fine. Abituandoci a sostituire le relazioni del mondo degli atomi con la finzione del mondo dei bit, rischiamo di perdere la nostra stessa carne, il senso dei corpi, la sostanza delle relazioni. Non saremo più entità politiche ma ologrammi impauriti e vacui.

Studenti e docenti non siamo pixel su un monitor ma umani nello spazio e nel tempo.