Verga, la letteratura come antropologia

in Dialoghi Mediterranei

Numero 54, marzo-aprile 2022

Pagine 151-157

Indice

-Premessa da allievo

-Letteratura e antropologia

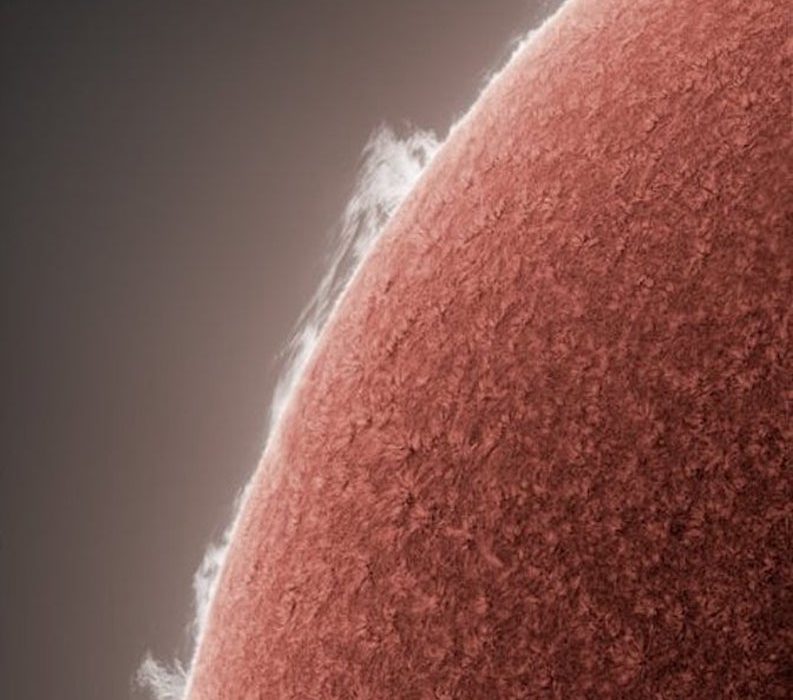

-La potenza della terra, del mare, degli elementi

-La Sicilia, il sacro

Questo testo è nato dalla lettura del più recente libro di Giuseppe Savoca: Verga cristiano dal privato al vero (Olschki 2021). Lettura che mi ha permesso di vivere alcuni giorni in compagnia di Giovanni Verga, della sua famiglia, dei miti e dei fantasmi, di un amore totale verso la scrittura e la bellezza che la scrittura sa creare. In compagnia e dentro il mondo arcaico, disincantato e complesso da cui Verga e la sua arte sono germinate.

Ogni scrittore, tutti i romanzieri, ovunque vivano e qualunque sia la loro epoca offrono anche e fondamentalmente una testimonianza antropologico-esistenziale del loro tempo, oltre che del proprio ambiente e di se stessi. Nel caso di scrittori siciliani le differenze di stile, di ideologia, di immediato contesto storico non cancellano, anzi mettono ancor più in risalto, alcune costanti, che sono dell’Isola ma sono di tutti. La Sicilia è infatti simbolo, emblema, sineddoche dell’intera umanità.

Il romanzo nel quale l’epica fa tutt’uno con lo stile, la tenacia con la sconfitta, il progetto con il nulla è Mastro-don Gesualdo, un testo nel quale pullula e si muove un’umanità famelica, miserabile, buia. La vita di Gesualdo Motta si fa metafora del mondo, della vita, dell’essere tutti contro tutti dentro una società rurale, rassegnata e colma di rancore; scossa di tanto in tanto dall’illusione di un’impossibile giustizia. Si squaderna davanti a noi l’Isola di tripudi e di sfacelo, intrisa di segreta magia e di quotidiana fatica. Mastro-don Gesualdo è un romanzo ancestrale, una sintesi della Sicilia, delle sue maledizioni, della grandezza. «Sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi, di qua e di là. Al vento, al sole, alla pioggia; colla testa grave di pensieri, il cuore grosso d’inquietudini, le ossa rotte di stanchezza», Gesualdo è la solitudine stessa. Dei siciliani, certo, ma anche di ogni umano che non si voglia ingannare sulla propria condizione.

Per un siciliano questo è «il terribile: la quiete della non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui» (Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia). Perdersi nella storia, nel paesaggio, e quindi nello spazio e nel tempo. Ma dentro questo mondo perduto, dentro la perdita che è il mondo, riuscire anche a fare della vita un tripudio di colori, di suoni, di gaiezza e di forza. Questo è il sacro, questo è la condizione per sopportare l’esistenza, per farsene carico e vincerla.