La colpa canta, sussurra, grida, latra, decide, in una vicenda che è il trionfo di Erinni. Una «πρώταρχον ἄτην; colpa originaria»1 generata molto tempo prima, quando Atreo imbandì al fratello Tieste la carne dei suoi figli, per vendicarsi dell’adulterio di costui con la propria moglie. La maledizione di Tieste all’accorgersi del fiero pasto scende adesso sull’intera stirpe, sull’intera «casa imbrattata di sangue; αἵματι δ᾽ οἶκος ἐφύρθη» (v. 732; p. 442).

Il figlio di Atreo, Agamennone, ha dovuto sacrificare ad Artemide la propria figlia Ifigenia. Un evento che lungo i dieci anni di guerra sotto Ilio ha trasformato Clitemnestra in una macchina di vendetta. Quando il marito torna ad Argo, lei lo accoglie come un sovrano assoluto, un re dell’Oriente, facendolo entrare nella reggia su tappeti di porpora e preparandogli il bagno. Ma nella vasca lo colpisce tre volte. Non è lei sola che lo uccide – proclama – ma è Ἄτη, la signora degli umani, colei che porta distruzione, follia, azioni irreparabili ed estreme. Clitemnestra è diventata Ate, è diventata l’Erinni, e lo sa.

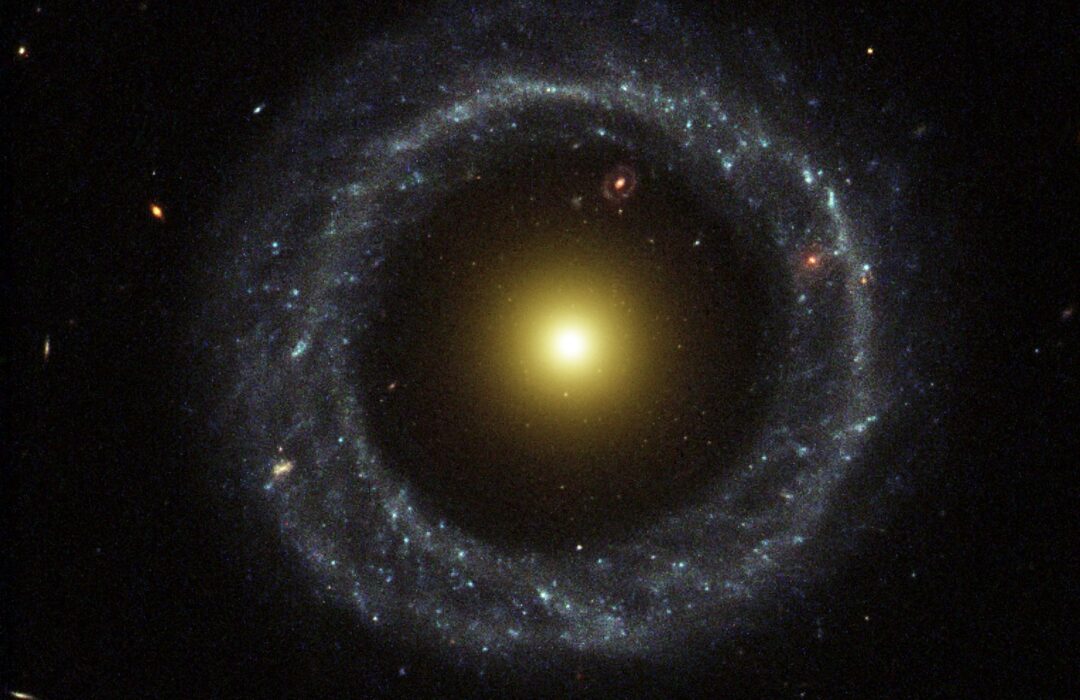

Al di sopra degli antichi Titani, al di là dello stesso Zeus e dei suoi fratelli che dominano il mare e la terra, i veri signori del mondo hanno nome Ἐρινύες, Mῆνις, Ἄτη, Μοῖραι, Ἀνάγκη. Sono queste le forze che involvono distruzione a distruzione; che trasformano le vite, gli imperi, le passioni umane; che gorgogliano dalla materia e non lasciano scampo al suo stare, al permanere, alla fissità dell’istante, del potere, della gioia e del dolore. Il vero signore del cosmo è Χρόνος, il divenire infinito, che assume le sembianze narrative e mitologiche di Κρόνος, figlio del Cielo e della Terra, padre di Zeus.

C’è qui una sapienza antropologica stupefacente e sicura. C’è la lucida e dolorosa consapevolezza che tutti gli enti sono frammenti del tempo e del suo destino, sono espressione della necessità e delle sue forme, sono il frutto effimero e cangiante dell’intero.

«Πάθει μάθος; con il dolore si impara» (v. 177; p. 406). Che cosa si impara con il dolore? Si apprende quello che l’ambiguo Apollo, il Λοξίας, fa anche in questa tragedia: «παιᾶνα τόνδ᾽ Ἐρινύων; un peana alle Erinni» (v. 645; p. 438), in questo caso elevato per bocca di Ares, un altro dio della distruzione infinita. In Apollo, davvero, «una pericolosa combinazione di salvezza-distruzione connette il canto salvifico con gli dèi della morte» (Monica Centanni, p. 989). Quegli dèi che vincono sempre poiché ««noi non possiamo fare a meno di cercare una conciliazione tra l’intelligibilità e il tempo, pur sapendo che prima che si riesca a darne ragione, sarà esso, per gioco, ad avere ragione di noi»2.

Anche per questo «τὰ δ᾽ αὖτε κἀπίμομφα τίς δὲ πλὴν θεῶν / ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾽ αἰῶνος χρόνον; chi, a parte gli dèi, è immune dal dolore per tutto il tempo della sua vita?» (vv. 553-554; p. 433).

L’animale umano cerca, inventa, vive le soluzioni più diverse al frutto di Ἀνάγκη, al dolore d’esserci e alle sue molteplici manifestazioni: l’abbandono, la nostalgia, l’esilio, la violenza, l’inganno. Il Coro di Agamennone accenna a una delle soluzioni più intime e più profonde: «πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω; da tempo ho trovato nel silenzio un rimedio al dolore» (v. 548; p. 430).

Le passioni sono ragione di esaltazione e di pianto. La passione fondamentale è ἔρως, è per gli uomini la donna. Elena percorre in modo sottile ma costante questa tragedia. Elena che tradì il fratello di Agamennone, per riportare la quale in Grecia anche Ifigenia dovette morire e poi tanti tanti guerrieri. Elena che nella casa di Menelao e poi in quella di Paride appariva come «ἀκασκαῖον δ᾽ ἄγαλμα πλούτου; una splendida statua divina, muta e preziosa» (v. 741; p. 442), Elena che è «pura epifania della bellezza e della potenza della seduzione, perfettamente amorale e irresponsabile delle sue azioni» (Centanni, p. 995).

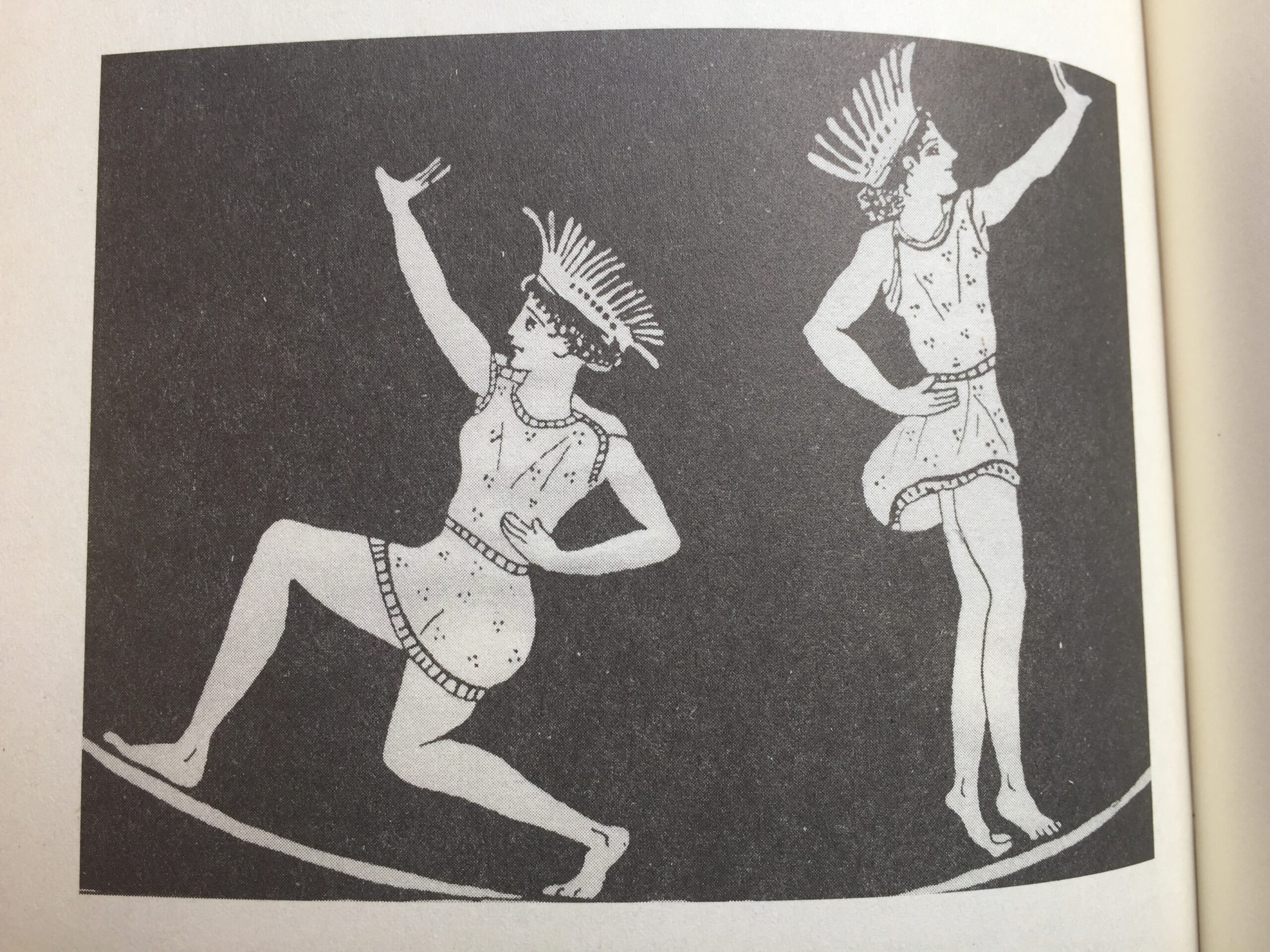

A Elena si contrappone sua sorella, Clitemnestra dal cuore che non trema, che appare forte e decisa come un maschio, che colpisce per tre volte con gioia Agamennone spingendolo verso l’Ade, che è diventata alla fine Re, proprio Re non Regina. Accanto a lei Egisto sembra «κόμπασον θαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥστε θηλείας πέλας; vanitoso, tronfio come un galletto vicino alla sua femmina» (v. 1671; p. 510), disprezzato dal Coro dei vecchi argivi, per i quali si prospetta la tirannide di costui, di un vigliacco, un destino inaccettabile poiché per i Greci «πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος; la morte è un destino più dolce della tirannide» (v. 1365; p. 488).

Insieme e al di là di Elena e di Clitemnestra, una terza donna appare come potenza di pensiero, di delirio, di lucidità e di pianto: Cassandra. Questa ragazza è Apollo, è la sua parola, è la sua ironia, è la sua ferocia. Uccisa accanto ad Agamennone, la sua morte diventa richiamo della morte che afferrerà la sua assassina.

In attesa che Δίκη ritorni a sancire altre colpe, è Cassandra a descrivere nel suo intimo e nella sua evidenza la vita del mortali, il loro essere ombre, segni vani, nulla:

ἰὼ βρότεια πράγματ᾽: εὐτυχοῦντα μὲν

σκιά τις ἂν τρέψειεν: εἰ δὲ δυστυχῇ,

βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὤλεσεν γραφήν.

καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνων μᾶλλον οἰκτίρω πολύ.

«Ah, le vicende dei mortali! Se c’è buona fortuna basta un’ombra a farla svanire! E se la fortuna è cattiva, un colpo di spugna e si cancella il disegno! E tra le due, questa è la sorte che compiango di più» (vv. 1327-1330; p. 484).

Note

1. Eschilo, Agamennone (Ἀγαμέμνων, 459 a.e.v.), verso 1192, p. 474, in Le tragedie, traduzione, introduzioni e commento di Monica Centanni, Mondadori 20133, pagine LXXXII-1245. Le successive citazioni saranno indicate nel testo con i numeri dei versi seguiti dal numero di pagina dell’edizione Meridiani.

2. K. Pomian, «Tempo /Temporalità», in Enciclopedia Einaudi, vol. XIV, Einaudi 1981, p. 94.