Il testo di questa brachilogia non è mio ma esprime compiutamente ciò che penso, ciò che ho pensato da subito e che lo svolgersi degli eventi va confermando. L’autore è Gianfranco Sanguinetti definito da Afshin Kaveh (nel suo recente Le ceneri di Guy Debord, Catartica 2020, p. 17) «l’amico e situazionista» che intrattenne un rapporto costante, per quanto come sempre travagliato, con Guy Debord sino allo scioglimento dell’Internazionale Situazionista e anche oltre.

È stato Kaveh a segnalarmi questo testo e gliene sono grato. Condivido infatti per intero quello che scrive Sanguinetti.

Il link (in nota n. 2) a un articolo di Jacques Attali del 2009 è impressionante: Attali descriveva e auspicava ciò che sta avvenendo oggi: «On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement mondial», così tradotto da Franco Senia: «Dovrà essere, pertanto, istituita una polizia mondiale, un sistema di scorte a livello mondiale e, di conseguenza, una fiscalità mondiale. In questo modo, arriveremo in breve, assai prima di quanto lo avrebbe consentito la sola ragione economica, a porre le basi di un vero e proprio governo mondiale». Tutto molto chiaro.

Le analisi di Elias Canetti vengono ogni giorno confermate: non c’è bisogno di alcun complotto -ma di interessi finanziari sì- poiché la paranoia del potere si alimenta da sola, fa di sé il proprio combustibile.

Aggiungo solo, a questo proposito, due brani dell’articolato documento di un’associazione di medici -AMPAS– i quali si chiedono:

«se le informazioni provenienti dalle figure che operano come consulenti del Ministero della Salute siano diffuse con la comunicazione dei conflitti di interesse che essi possano avere con aziende del settore. Non sarebbe etico né lecito avere consiglieri che collaborano con grandi aziende farmaceutiche.

Sempre in tema di conflitto di interessi: è stato il Parlamento a stabilire i componenti della Task force costituita recentemente per affrontare la cosiddetta fase2? Sono presenti possibili conflitti di interesse? Tali soggetti pare abbiano chiesto l’immunità dalle conseguenze delle loro azioni. Ma non dovrebbero essere figure istituzionali a prendere “decisioni” sul futuro del nostro paese? Una cosa è la consulenza, altro è decidere “in nome e per conto”. Con quale autorità?

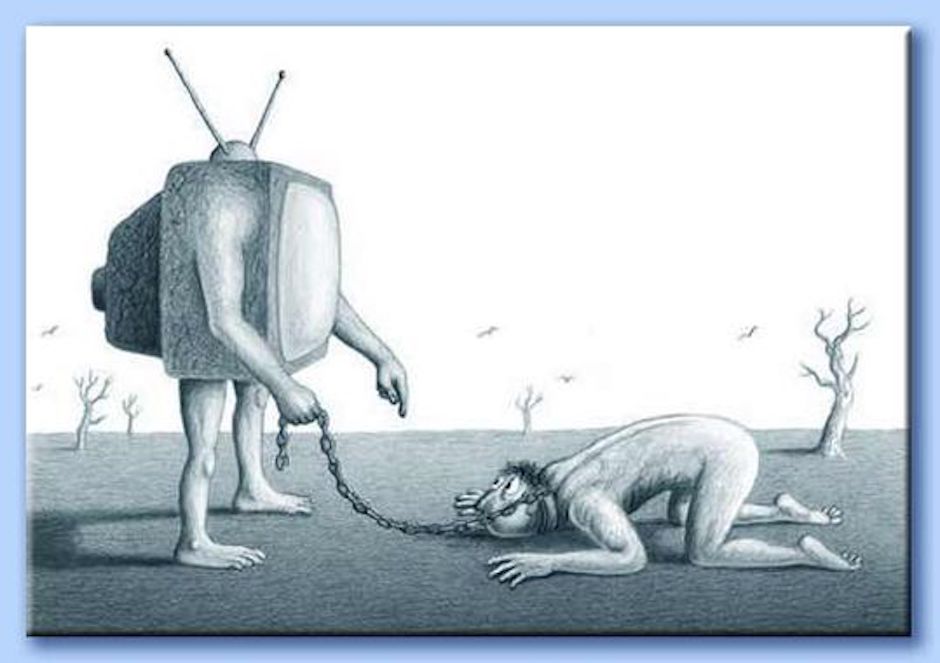

Il giornalismo dovrebbe essere confronto di idee, discussione, valutazione di punti di vista diversi. Ci chiediamo quanto sia garantita la libertà di espressione anche di professionisti che non la pensano come noi. Vediamo invece giornalisti che festeggiano la “cattura” di un povero runner sulla spiaggia da parte di un massiccio spiegamento di forze, e la sistematica cancellazione di ogni accenno a diversi sistemi di cura rispetto alla “narrazione ufficiale” del salvifico vaccino, si tratti di vitamina C o di eparina, in totale assenza di contraddittorio.

In questo quadro intossicato, le reti e i giornali maggiori mandano in onda continuamente uno spot, offensivo per l’intelligenza comune, in cui si ribadisce a chiare lettere che la loro è l’unica informazione seria e affidabile: il resto solo fake. Viene così creata l’atmosfera grazie alla quale si interviene su qualunque filmato, profilo social, sito internet che non si reputi in linea con la narrazione ufficiale. Nessuna dittatura può sopravvivere se non ha il supporto di una informazione asservita».

====================

Il Dispotismo Occidentale

di Gianfranco Sanguinetti

Versione originale francese: Mediapart – 15.4.2020

Traduzione italiana di Franco Senia, rivista dall’autore

La conversione, delle democrazie rappresentative occidentali, a seguito del virus, a un dispotismo del tutto nuovo ha assunto la forma giuridica della «forza maggiore» (in giurisprudenza, com’è noto, la forza maggiore è un caso di esonero dalla responsabilità). E dunque il nuovo virus è, allo stesso tempo, sia il catalizzatore dell’evento sia l’elemento di distrazione delle masse per mezzo della paura 1.

Per quante ipotesi io avessi formulato fin dal mio libro Del Terrorismo e dello Stato (1979) sul modo in cui sarebbe avvenuta una tale conversione, a mio parere ineluttabile, dalla democrazia formale al dispotismo reale, devo confessare che non avevo mai immaginato che sarebbe potuta avvenire col pretesto di un virus. Ma le vie del Signore sono davvero infinite. E lo sono anche quelle dell’astuzia della ragione hegeliana.

L’unico riferimento, se vogliamo, tanto profetico quanto inquietante, è quello che ho trovato in un articolo che Jacques Attali, ex presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD), scriveva su L’Express ai tempi dell’epidemia del 2009:

«Se l’epidemia si aggraverà un po’, cosa possibile, dal momento che è trasmissibile dall’uomo, potrebbe avere delle vere e proprie conseguenze planetarie: economiche (i modelli suggeriscono che potrebbe causare una perdita di 3.000 miliardi di dollari, ossia un crollo del 5% del PIL mondiale) e politiche (dovute ai rischi di contagio…) Dovrà essere, pertanto, istituita una polizia mondiale, un sistema di scorte a livello mondiale e, di conseguenza, una fiscalità mondiale. In questo modo, arriveremo in breve, assai prima di quanto lo avrebbe consentito la sola ragione economica, a porre le basi di un vero e proprio governo mondiale» 2

Quindi, la pandemia era già stata prospettata: quante simulazioni saranno state fatte dalle maggiori compagnie di assicurazioni! E dai servizi di protezione degli Stati. Pochi giorni fa l’ex primo ministro britannico, Gordon Brown, è ritornato sulla necessità di un governo mondiale: «Gordon Brown ha esortato i leader mondiali a creare una forma temporanea di governo mondiale per affrontare le due crisi, quella sanitaria e quella economica, causate dalla pandemia di Covid-19» 3.

Si può aggiungere che il fatto che una simile occasione possa essere o colta oppure creata, non cambia molto il risultato. Una volta che l’intenzione c’è, e che la strategia è stata delineata, basta avere il pretesto, e poi agire di conseguenza. Tra i capi di Stato, nessuno è stato preso alla sprovvista, se non proprio all’inizio, lasciandosi andare a questa o a quella stupidaggine. Subito dopo, da Giuseppe Conte a Orban, da Johnson a Trump, ecc., tutti questi politici, per quanto rozzi siano, hanno rapidamente capito che il virus li avrebbe autorizzati a fare carta straccia delle vecchie Costituzioni, regole e leggi. Lo Stato di necessità giustifica ogni illegalità.

Una volta che il terrorismo – del quale si converrà che se ne era un po’ troppo abusato – aveva esaurito la maggior parte delle sue potenzialità, così bene sperimentate dappertutto nei primi quindici anni del nuovo secolo, è arrivato il momento di passare alla fase successiva, come avevo annunciato, già nel 2011, nel mio testo Dal Terrorismo al Dispotismo.

Del resto, l’approccio contro-insurrezionale, adottato immediatamente e ovunque in quella che viene impropriamente chiamata la ‘guerra contro il virus’, conferma l’intenzione che sta alla base delle operazioni ‘umanitarie’ di questa guerra, la quale non è contro il virus, ma piuttosto contro tutte le regole, i diritti, le garanzie, le istituzioni e le popolazioni del vecchio mondo. Sto parlando del mondo e delle istituzioni che si erano formate a partire dalla Rivoluzione francese, e che ora stanno rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi nel giro di qualche mese, come è sparita, in modo altrettanto repentino, l’Unione Sovietica. L’epidemia finirà, ma non altrettanto le misure, le possibilità e le conseguenze che ha scatenato e che stiamo ora vivendo. Ci troviamo in mezzo al doloroso parto di un nuovo mondo.

Noi assistiamo alla decomposizione e alla fine di un mondo e di una civiltà: quella della democrazia borghese con i suoi Parlamenti, i suoi diritti, i suoi poteri e contropoteri ormai perfettamente inutili, perché le leggi e le misure coercitive vengono dettate dall’esecutivo, senza essere ratificate immediatamente dai Parlamenti, e il potere giudiziario, così come quello della libera opinione, perdono perfino l’apparenza di ogni indipendenza, quindi la loro funzione di contrappeso.

Si abituano così bruscamente e traumaticamente i popoli (come aveva stabilito Machiavelli, «Le iniurie si debbono fare tutte insieme, acciò che, assaporandosi meno, offendino meno»): il cittadino, essendo oramai già da tempo scomparso a beneficio del consumatore, ecco che quest’ultimo si vede ora ridotto al ruolo di semplice paziente, sul quale si ha diritto di vita e di morte, a cui può essere somministrata qualsiasi cura, oppure decidere di sopprimerlo, a seconda della sua età (se è produttivo o improduttivo), oppure secondo qualsiasi altro criterio deciso arbitrariamente e senza appello, a discrezione del sanitario, o di altri. Una volta che è stato imprigionato ai domiciliari, o in ospedale, cosa può fare contro la coercizione, l’abuso, l’arbitrio?

La Carta Costituzionale viene sospesa, ad esempio in Italia, senza che venga sollevata la benché minima obiezione, neppure da parte di chi è ‘garante’ delle istituzioni, il presidente Mattarella. I sudditi, divenuti delle semplici monadi anonime e isolate, non hanno più da far valere alcuna ‘uguaglianza’, né diritti da rivendicare. È il diritto stesso che smette di essere normativo, e diventa già discrezionale, come la vita e la morte. Abbiamo visto che, con il pretesto del coronavirus, in Italia si possono uccidere immediatamente ed impunemente 13 o 14 detenuti disarmati, dei quali non ci si preoccupa neppure di elencare i nomi, né i loro eventuali crimini, né le circostanze in cui sono stati uccisi, e senza che di questo importi niente a nessuno. Si fa anche meglio di quanto fecero i tedeschi nella prigione di Stammheim. Almeno per i nostri crimini, dovrebbero ammirarci!

Non si discute più di niente, se non di soldi. E uno Stato come quello italiano si vede ridotto ad andare a mendicare dal sinistro ed illegittimo Eurogruppo i capitali necessari alla trasformazione della forma democratica nella forma dispotica. Quello stesso Eurogruppo che nel 2015 ha voluto espropriare tutto il patrimonio pubblico greco, ivi compreso il Partenone, e cederlo a un fondo con sede in Lussemburgo, sotto controllo tedesco: perfino Der Spiegel definì allora i diktat dell’Eurogruppo come ‘un catalogo di atrocità’ per mortificare la Grecia, e sul Telegraph Ambrose Evans-Pritchard scrisse che se si fosse voluto datare la fine del progetto europeo, la data avrebbe dovuto essere quella. Ecco che ora la cosa è fatta. Rimane solo l’Euro, ma molto provvisoriamente.

Il neoliberismo non ha avuto a che fare con la vecchia lotta di classe, non ne ha neppure memoria, ritiene anzi di averla cancellata perfino dal dizionario. Si crede ancora onnipotente; questo non significa che non ne abbia paura: dal momento che sa bene ciò che si prepara ad infliggere ai popoli. È evidente che ben presto la gente avrà fame; è ovvio che i disoccupati aumenteranno senza limite; è chiaro che le persone che lavorano in nero (4 milioni in Italia) non avranno alcun aiuto. E chi ha un lavoro precario, e non ha niente da perdere, comincerà a lottare e a sabotare. Ciò spiega perché la strategia di risposta alla pandemia è innanzitutto una strategia di contro-insurrezione preventiva. In America ne vedremo delle belle. I campi di concentramento della FEMA si riempiranno presto.

Il nuovo dispotismo ha quindi almeno due ragioni forti per imporsi in Occidente: una è quella di far fronte alla sovversione interna che esso stesso provoca e si aspetta; l’altra è quella di prepararsi alla guerra esterna contro il nemico designato, che è anche il dispotismo più antico della storia, al quale non c’è niente da insegnare dai tempi de Il Libro del Signore di Shang (IV secolo a.C.) – libro che tutti gli strateghi occidentali dovrebbero affrettarsi a leggere con la massima attenzione. Se si decide di attaccare il dispotismo cinese, bisogna cominciare a dimostrargli di essere migliori di lui sul suo stesso terreno: vale a dire capaci di edificare un dispotismo più efficiente, meno costoso e più efficace. In breve, un dispotismo superiore. Ma questo resta da dimostrare.

Grazie al virus, si è rivelata alla luce del sole la fragilità del nostro mondo. Il gioco attualmente in corso è infinitamente più pericoloso del virus, e farà anche più morti. Eppure i contemporanei sembrano temere solo il virus…

Sembra che l’epoca attuale si sia assegnata il compito di contraddire ciò che diceva Hegel, a proposito della filosofia della storia: «La storia del mondo è il progresso della coscienza della libertà». Ma la libertà esiste solo in quanto essa stessa lotta contro quello che è il suo opposto, aggiungeva. Dove si trova oggi? Quando in Italia e in Francia la gente denuncia chi non obbedisce?

Se è bastato un semplice microbo a far precipitare il nostro mondo nell’obbedienza al più ripugnante dei dispotismi, ciò significa che il nostro mondo era già così pronto a questo dispotismo che un semplice microbo è stato sufficiente.

Gli storici chiameranno il tempo che sta incominciando ora l’epoca del Dispotismo Occidentale.

Note

1. Vedo che nell’intervista, apparsa il 10 aprile, Edward Snowden arriva alle medesime conclusioni: on the rise of authoritarianism during the COVID-19 pandemic

2. J. Attali, Avancer par peur – L’Express, 6.5.2009

3. Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus – The Guardian, 26.3.2020

La regina Elisabetta è una scimmia incoronata. Delle tranquille nonnine lavorano maglioni con su scritte alcune frasi punk. La celebre bambina vietnamita nuda e ustionata dal napalm (una foto di Nick Ut) avanza mano nella mano con sorridenti personaggi disneyani. E poi topi, topi dappertutto, abbigliati con i vestiti e le identità più diverse. Perché, afferma Banksy, i ratti «esistono senza permesso, sono odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una tranquilla disperazione nella sporcizia. Eppure sono in grado di mettere in ginocchio l’intera civiltà. Se sei insignificante e non amato, allora i topi sono il modello di riferimento definitivo».

La regina Elisabetta è una scimmia incoronata. Delle tranquille nonnine lavorano maglioni con su scritte alcune frasi punk. La celebre bambina vietnamita nuda e ustionata dal napalm (una foto di Nick Ut) avanza mano nella mano con sorridenti personaggi disneyani. E poi topi, topi dappertutto, abbigliati con i vestiti e le identità più diverse. Perché, afferma Banksy, i ratti «esistono senza permesso, sono odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una tranquilla disperazione nella sporcizia. Eppure sono in grado di mettere in ginocchio l’intera civiltà. Se sei insignificante e non amato, allora i topi sono il modello di riferimento definitivo». E allora questo artista dei ratti, questo punk antistituzionale, questo situazionista geniale, estremo ed accorto viene celebrato in una mostra impeccabile, intelligente e assolutamente godibile ma resa possibile dal sostegno economico del maggior quotidiano finanziario che si stampi in Italia e da una numerosa serie di sponsor che vendono e promuovono automobili, caffè, birre, prodotti assicurativi, alberghi, supermercati e grandi magazzini. Tutta gente dotata di un brand e che si muove sempre per ragioni fiscali e di lucro.

E allora questo artista dei ratti, questo punk antistituzionale, questo situazionista geniale, estremo ed accorto viene celebrato in una mostra impeccabile, intelligente e assolutamente godibile ma resa possibile dal sostegno economico del maggior quotidiano finanziario che si stampi in Italia e da una numerosa serie di sponsor che vendono e promuovono automobili, caffè, birre, prodotti assicurativi, alberghi, supermercati e grandi magazzini. Tutta gente dotata di un brand e che si muove sempre per ragioni fiscali e di lucro. Dimostrazione evidente di questa blobizzazione della street art è un video girato dallo stesso Banksy sulla situazione della guerra in Siria -visibile anch’esso in parte nella mostra milanese-, che spinge in modo abile e banale su tonalità lacrimevoli, sentimentali e totalmente apolitiche. La rivolta è diventata spettacolo, inesorabilmente.

Dimostrazione evidente di questa blobizzazione della street art è un video girato dallo stesso Banksy sulla situazione della guerra in Siria -visibile anch’esso in parte nella mostra milanese-, che spinge in modo abile e banale su tonalità lacrimevoli, sentimentali e totalmente apolitiche. La rivolta è diventata spettacolo, inesorabilmente.