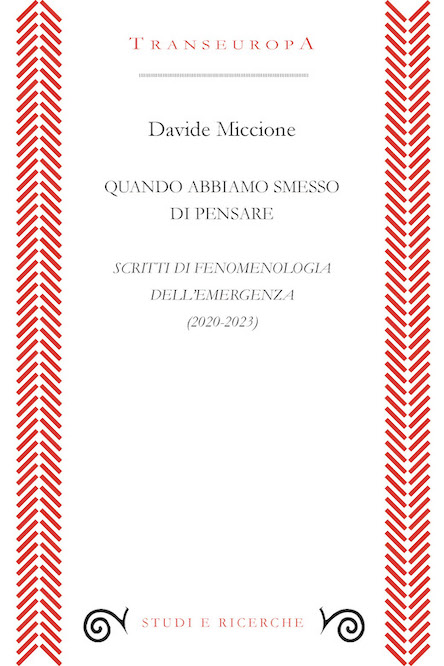

Venerdì 19 aprile 2024 alle 18.00 alla libreria Feltrinelli di Catania dialogherò con Davide Miccione a proposito del suo libro più recente: Quando abbiamo smesso di pensare. Scritti di fenomenologia dell’emergenza (2020-2023) (Transeuropa Edizioni 2023, pagine 146). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Studenti di Filosofia Unict (ASFU).

È vero: «die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt» (Hegel), la filosofia (è) il proprio tempo appreso e colto nel pensiero e con il pensare, o almeno è anche questo. E dunque il denso disegno che Davide Miccione traccia del nostro tempo è del tutto filosofico. Alcuni suoi riferimenti sono Günther Anders, Ivan Illich, Pier Paolo Pasolini, ma il disegno è del tutto originale ed è costituito da una intelligenza del presente e da una chiarezza analitica che descrivono con lucidità i nostri anni più recenti e il tempo nel quale siamo immersi.

Giustamente centrale nell’analisi critica di Miccione è il linguaggio. La lingua infatti non rappresenta un elemento tra gli altri delle comunità sociali, non è soltanto un raffinato strumento ma costituisce il mondo stesso degli umani. Adottare una modalità linguistica piuttosto che altre è sempre anche una scelta (o una non scelta) politica. È anche nel linguaggio e tramite il linguaggio che brilla evidente la schizofrenia ‘progressista’ che fonda principi, teorie e azione su ciò che proviene dagli Stati Uniti d’America, vale a dire dal luogo dell’imperialismo, del potere, della repressione di ogni autentica emancipazione sociale e collettiva. La schizofrenia imperialista di una ‘sinistra’ defunta che però ancora cammina, la sinistra-zombie, è uno degli elementi centrali della fenomenologia dell’emergenza, uno dei capisaldi degli anni Venti del XXI secolo.